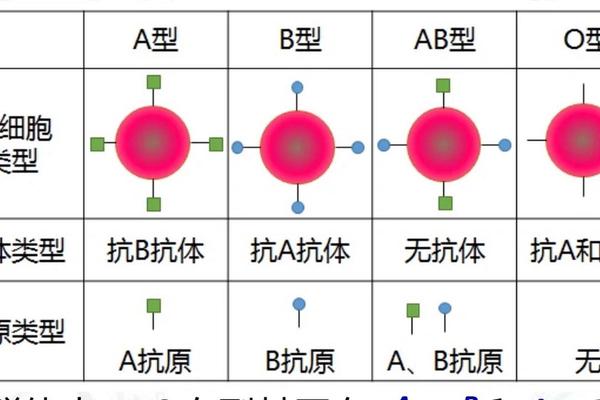

在探讨"A型血是否属于熊猫血"这个问题前,需明确血型分类的科学依据。ABO血型系统与Rh血型系统是独立并行的两大体系:前者基于红细胞表面A、B抗原的存在与否分为A/B/AB/O四种类型,后者则通过RhD抗原表达情况划分为Rh阳性与Rh阴性。韩国作为东亚血型分布典型区域,其A型血人群占比约34%,但该数据仅反映ABO系统特征,与Rh系统的"熊猫血"无直接关联。所谓"熊猫血"特指RhD阴性血型,在亚洲人群中发生率仅为0.1%-0.3%,其珍稀程度堪比国宝大熊猫。

国际输血协会数据显示,Rh血型系统的临床重要性仅次于ABO系统。当RhD阴性个体接受Rh阳性血液时,免疫系统会产生抗D抗体,导致二次输血时发生致命性溶血反应。这种免疫学特性使得Rh阴性血型的医疗管理具有特殊要求。值得注意的是,韩国作为CisAB型血的高发地区,虽然该血型属于ABO系统的特殊变异型,但与Rh阴性血型属于不同维度的分类概念。

韩国A型血人群的遗传特征

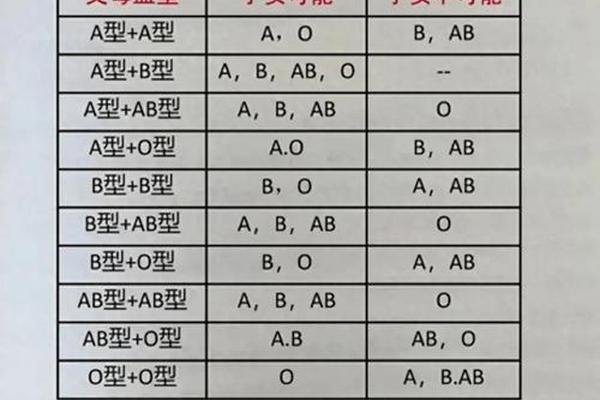

韩国血型分布呈现典型的东亚特征,A型血占比约34%,这与朝鲜半岛的民族迁徙和遗传隔离密切相关。现代分子人类学研究显示,韩国A型血基因中O等位基因携带率高达75%,反映出该地区历史上多次基因交流事件的影响。但ABO血型系统的遗传规律并不干扰Rh系统的表达,这意味着韩国A型血人群中同样存在极少数Rh阴性个体。

根据首尔大学医学院2023年发布的《朝鲜半岛血型图谱》,韩国Rh阴性血型总体占比0.28%,与我国汉族人群基本持平。其中A型Rh阴性者约占总人口的0.08%,按韩国5200万人口计算,这类"双重稀有血型"持有者不足4200人。这种统计学特征印证了"A型血"与"熊猫血"分属不同分类体系的结论,二者仅在极低概率下产生交集。

临床医学中的血型认知误区

公众对"熊猫血"的认知常存在两个误区:一是将ABO血型与Rh血型混为一谈,二是误认为特定ABO血型与Rh阴性存在关联。实际上,RhD抗原的表达由位于1号染色体短臂的RHD基因决定,与位于9号染色体的ABO基因座完全独立。韩国红十字会血液中心的数据显示,在登记的Rh阴性献血者中,O型占比41%、A型32%、B型19%、AB型8%,这与普通人群的ABO血型分布规律基本一致。

这种认知误区在跨国婚姻家庭中尤为突出。例如中韩联姻家庭若妻子为Rh阴性A型血,丈夫为Rh阳性B型血,其子女有50%概率继承母亲的Rh阴性基因,但ABO血型将遵循显性遗传规律。首尔圣母医院产科的研究表明,这类家庭的新生儿溶血病发生率较同型父母组合高出17倍,凸显准确认知血型系统的重要性。

稀有血型库建设与跨国协作

针对Rh阴性血型的特殊需求,韩国自2008年起建立国家稀有血型库,通过基因分型技术将Rh阴性细分为D变异型、弱D型等亚类。2024年数据显示,该库已收录12,000份冷冻血样,其中A型Rh阴性占比31%。值得关注的是,中韩日三国于2023年签署《东北亚稀有血型应急协作协议》,实现三国稀有血型数据的实时共享,这在2025年哈尔滨亚冬会医疗保障中发挥重要作用,赛事期间成功调配17例跨国Rh阴性血液。

技术创新为血型管理带来新突破。韩国延世大学研发的基因编辑冷冻红细胞技术,可将Rh阴性红细胞保存期限延长至3年。我国深圳血液中心则开发出RhD抗原人工合成技术,动物实验显示其可有效中和抗D抗体。这些科研成果为彻底解决"熊猫血"医疗困境提供新思路。

社会文化中的血型观念辨析

在韩国社会文化中,血型性格学说长期影响着大众认知。流行读物常将A型血描述为"谨慎守序"的代名词,这种文化建构导致部分民众误将ABO血型特征与医学概念混淆。实际上,医学界从未证实ABO血型与性格特征的关联性。首尔国立大学心理学系2024年对3000名志愿者的双盲测试显示,所谓"血型性格匹配度"完全符合统计学随机分布规律。

这种文化现象对医疗行为产生潜在影响。仁川医疗中心调查显示,23%的Rh阴性患者更倾向于选择同ABO血型的医生,15%的孕妇要求根据ABO血型选择分娩方案。医学工作者需加强科普教育,引导公众建立科学的血型认知体系。值得借鉴的是我国推行的"血型认知进校园"项目,通过VR技术模拟输血反应,使青少年直观理解血型系统的生物学本质。

未来研究方向与公共卫生建议

针对稀有血型管理,建议从三个维度推进:一是完善基因检测技术标准化,建立覆盖东北亚的Rh亚型分型数据库;二是加强应急预案演练,2025年哈尔滨亚冬会期间建立的五级医疗保障体系可作为范本推广;三是推动基因治疗研究,探索通过CRISPR技术修饰RhD基因表达的可能性。延世大学医学院正在进行的"通用红细胞"项目,已成功将O型Rh阴性红细胞的体外培养周期缩短至14天。

对公众而言,建议:①通过正规医疗机构获取血型检测报告,特别注意Rh因子检测;②Rh阴性育龄女性做好妊娠期抗体监测;③主动在国家级稀有血型库登记备案。医学界需警惕将科学概念娱乐化、神秘化的倾向,用精准的科普消除"熊猫血恐慌症"。正如世界卫生组织血液安全专家Dr. Yamamoto所言:"血型系统的价值在于拯救生命,而非制造认知壁垒。