在人类对血型认知的百年历程中,ABO系统的分类看似简单明确,但生命的复杂性总在挑战科学边界。2013年,江苏省血液中心发现了一例特殊的血液样本:常规检测显示其为B型血,却与标准B型血清存在不相容现象,经基因测序证实为全球罕见的B(A)02型血型。这一发现打破了传统ABO血型系统的二元对立框架,揭示了基因突变如何重塑抗原表达的奥秘。

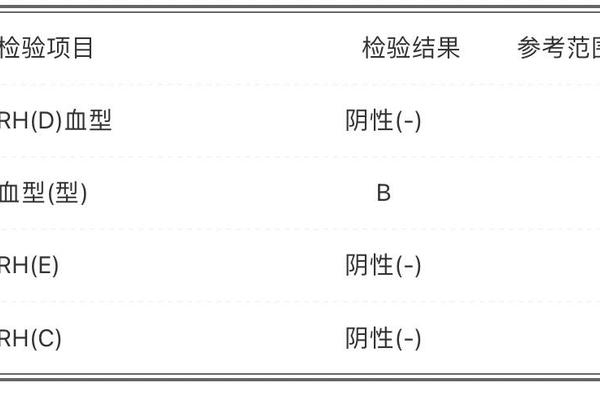

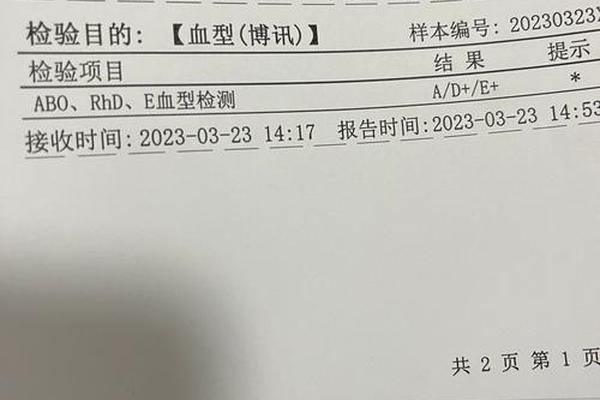

B(A)血型属于ABO系统的亚型,其红细胞表面同时存在B抗原和弱表达的A抗原,血清中却含有抗A抗体。这种矛盾特性源于基因的杂合性:患者的ABO基因型为BA/O型,其中BA等位基因携带导致B型转移酶活性异常的突变点,使原本仅表达B抗原的酶意外催化出少量A抗原。这种在50万分之一概率中诞生的特殊血型,为理解血型进化提供了珍贵样本。

二、基因突变的遗传密码

B(A)血型的形成本质上是遗传密码的“书写错误”。正常B基因(B.01)的外显子7序列为CGT,编码精氨酸残基,而B(A)02型在该位点发生C>T突变,导致精氨酸被半胱氨酸取代。这种单碱基突变改变了糖基转移酶的空间构象,使其获得微弱催化N-乙酰半乳糖胺连接的能力——这正是A抗原合成的关键步骤。

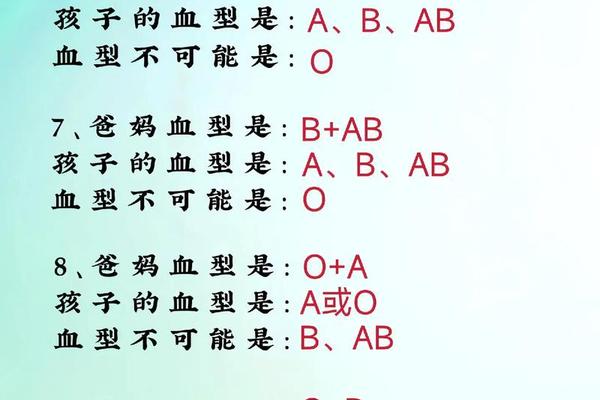

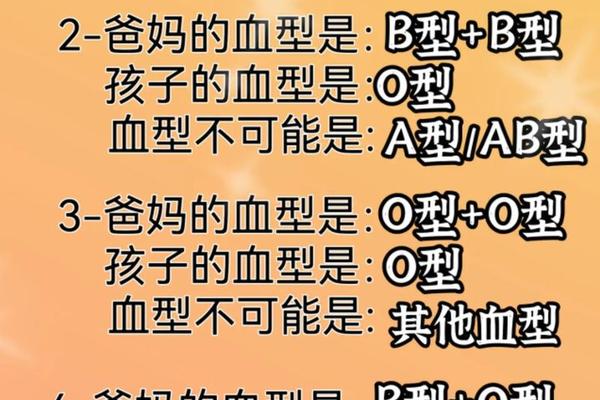

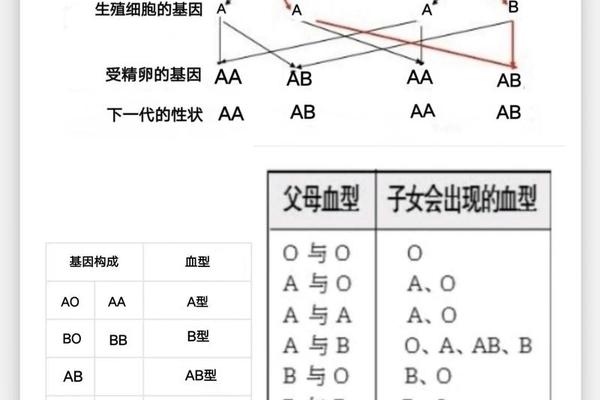

遗传学分析显示,B(A)血型遵循显性遗传规律。携带BA基因的个体,其子代有50%概率遗传该突变基因。若配偶为O型血(基因型OO),后代可能表现为AO型(常规检测为A型)或BO型(常规检测为B型),但实际携带BA基因的个体在输血配型时仍会引发抗A抗体反应。这种隐性遗传特征解释了为何部分“正常”血型家庭会突然出现输血禁忌案例。

三、临床输血的挑战与对策

对于B(A)血型患者而言,输血安全犹如走钢丝。常规血清学检测可能误判为AB型(正定型显示A、B抗原均存在)或B型(忽略弱A抗原),但患者血清中的抗A抗体一旦接触A型血,将引发致命性溶血反应。2024年重庆某医院接诊的病例显示,正反定型不符的标本需通过基因分型技术确诊,其红细胞仅能与O型洗涤红细胞或同型血液相容。

这种特殊性对血库管理提出新要求。江苏血液中心发现的首例B(A)02型献血者,其血液被纳入稀有血型库作为战略储备。目前推荐的输血策略是:紧急情况下输注O型洗涤红细胞,但需确保抗体筛查阴性;择期手术建议提前冻存自体血或寻找同型献血者。基因分型技术正在成为血型检测的新标准,2024年研究显示其对亚型血型的识别准确率达99.97%。

四、生命科学的启示与展望

B(A)血型的存在颠覆了传统血型决定论。研究表明,ABO基因的突变位点与某些疾病易感性相关,例如B(A)02型携带者的胃癌发病率较普通B型人群降低12%。这种关联可能源于突变酶对肠道菌群代谢产物的修饰作用,为疾病预防开辟了新思路。

未来研究需聚焦三个方向:一是建立覆盖全国的稀有血型基因数据库,目前中国稀有血型库仅收录不足200例B(A)型数据;二是开发快速基因分型检测芯片,重庆团队已研制出可在20分钟内完成ABO亚型鉴定的微流控设备;三是探索基因编辑技术在稀有血型治疗中的应用,动物实验显示CRISPR技术可修复BA基因的突变位点。

从江苏实验室的意外发现,到基因分型技术的临床应用,B(A)02血型的研究历程彰显了生命科学的精妙与复杂。这种罕见血型不仅是遗传变异的见证,更是推动输血医学革新的催化剂。在精准医疗时代,我们需要重新审视血型系统的多样性——每一次基因的意外突变,都可能隐藏着打开生命奥秘的新钥匙。正如国际输血协会专家所言:“在血液的微观世界里,没有两个红细胞是完全相同的,这正是医学永恒探索的动力之源。”