在东亚文化圈中,“血型决定性格”的说法长期占据大众心理的独特位置。关于A型与B型血人群的相处模式,坊间流传着“A型严谨克制,B型自由散漫,二者天然不合”的刻板印象;而“贵族血”的称号更让B型血蒙上神秘色彩。这些观念究竟是文化建构的产物,还是具有科学依据的客观事实?

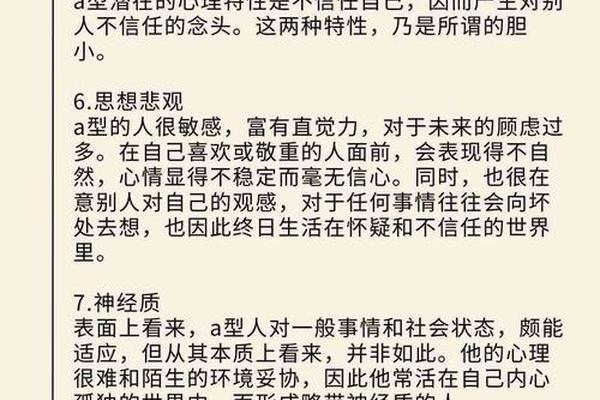

从历史维度看,血型性格论起源于1927年日本学者古川竹二发表于《心理学研究》的论文,该理论认为血型差异直接塑造了人类行为模式。这种观点迅速渗透到流行文化中,形成了诸如“A型追求完美主义”“B型具有艺术天赋”等标签化认知。然而现代心理学研究显示,2014年《日本心理学杂志》对超万人的调查证实,血型与人格特质间不存在统计学相关性。尤其值得关注的是,A型与B型血人群的性格冲突论,更多源于二者行为模式的表面差异:A型人倾向于遵循社会规范,而B型人常表现出对传统规则的挑战性,这种差异在团队协作中易被放大为“不合”。

二、B型血的“贵族”标签溯源

“贵族血”称号的流行,本质上是一场文化符号的集体创作。从蒙古草原游牧民族的历史叙事出发,B型血被视为骁勇善战基因的载体,其“适应力强”“开拓精神”的特质被赋予文明传播者的光环。这种历史想象与现代社会对精英气质的期待相结合,催生出“贵族血”的浪漫化解读。

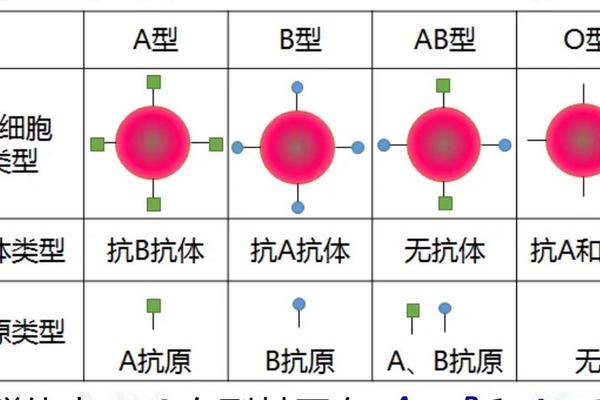

医学领域的研究则为该标签提供了部分支撑。多项研究表明,B型血人群的消化系统具有更强的代谢效率,其胃酸分泌量与食物转化率显著高于其他血型,这种生理优势在早期人类迁徙中可能转化为生存竞争力。B型血液中的抗A抗体使其对部分病原体具有天然抵抗力,这种免疫学特性在流行病频发的古代社会尤为重要。但需要明确的是,这些健康优势仅代表统计学趋势,并不构成绝对的“优越性”。

三、健康优势的医学再审视

当代流行病学研究揭示了血型与疾病的复杂关联。B型血人群的胃癌发病率较A型低14%,癌风险减少19%,这与B型血液中特定的糖蛋白结构抑制幽门螺杆菌附着有关。但在糖尿病领域,B型血人群的患病率却高出其他血型23%,这可能与其胰岛素敏感性的基因表达特征相关。

这种矛盾性在血栓形成研究中尤为显著。虽然B型血的整体血栓风险低于AB型,但其血小板聚集速度却快于O型血,这意味着“贵族血”的健康优势具有显著的场景依赖性。日本学者藤田一郎的免疫学研究指出,B型血较强的抗压能力源于血清中皮质醇代谢酶的活性差异,这种生化特性既能增强环境适应力,也可能导致应激反应阈值过高。

四、文化建构与科学真相的对立

血型文化的传播链条揭示着社会心理的深层机制。当传媒将B型血角色塑造成“特立独行的天才”或“浪漫不羁的艺术家”时,实际上是在利用血型标签简化人类行为的复杂性。这种符号化过程在韩国偶像剧、中达到顶峰,B型血人物往往被赋予反叛传统、追求自由的人格特质,进而强化“贵族血”的认知定式。

科学界对此保持着审慎态度。2016年《国际家庭科学杂志》的元分析指出,所谓血型性格关联本质是确认偏误的产物——人们更易记住符合自身血型标签的行为,而忽视反例。在职场研究领域,A型与B型血人群的合作效率差异,更多受组织文化、任务性质等外部变量影响,而非血型本身。英国剑桥大学的行为实验更表明,当受试者不知晓彼此血型时,A-B型组合的问题解决能力反而优于同血型组合。

五、超越标签的认知重构

解开血型迷思的关键在于区分生物标记与文化符号的界限。从遗传学视角看,ABO血型系统仅是红细胞表面抗原差异的体现,其基因位点与性格、智力相关的基因组区域相距超过200万个碱基对,不存在直接调控关系。而“贵族血”的免疫优势,也随着现代医学的发展逐渐淡化——疫苗普及使血型特异性免疫的重要性下降了87%。

未来研究应聚焦于血型与表观遗传的交互作用。2024年《自然·遗传学》的最新论文发现,B型血人群的DNA甲基化模式在应对高糖饮食时呈现独特适应性,这或许能解释其糖尿病易感性与代谢优势并存的矛盾。对于公众认知,需要建立更科学的传播机制:医疗机构在血型检测报告中可增加健康风险提示,但需避免绝对化表述;教育系统则应纳入批判性思维训练,帮助公众识别伪科学叙事。

血型文化作为20世纪最具影响力的科学传播案例之一,既展现了人类简化认知的本能,也暴露出科学素养建设的短板。当我们谈论“A型与B型是否相斥”“B型血为何高贵”时,本质上是在探讨如何理解人类的生物多样性与社会复杂性。唯有摒弃简单的标签化认知,才能真正实现从“血型决定论”到“个体独特性”的认知跃迁。