在医学与文化的交织中,血型始终承载着神秘色彩。ABO血型系统中,A型血因其普遍性被冠以“贵族”之名;而当它与罕见的Rh阴性相遇时,更形成了一种被称为“熊猫血”的独特存在——A型Rh阴性血。这种血型不仅因稀缺性成为医学界的焦点,也因民间赋予的“贵族”标签引发广泛讨论。本文将从科学定义、历史渊源、医学挑战及社会认知等维度,解析A型血与熊猫血的复杂身份。

血型分类与A型熊猫血的定义

人类血型系统包含ABO和Rh两大核心分类。ABO系统中,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中含抗B抗体;Rh系统则以D抗原为标志,缺乏D抗原者称为Rh阴性(即熊猫血),占比不足1%。当A型血与Rh阴性结合时,便形成A型熊猫血——这一组合在汉族人群中尤为罕见,仅占0.2%-0.3%。

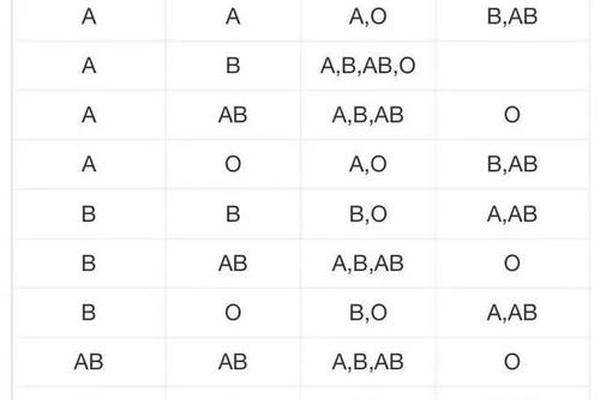

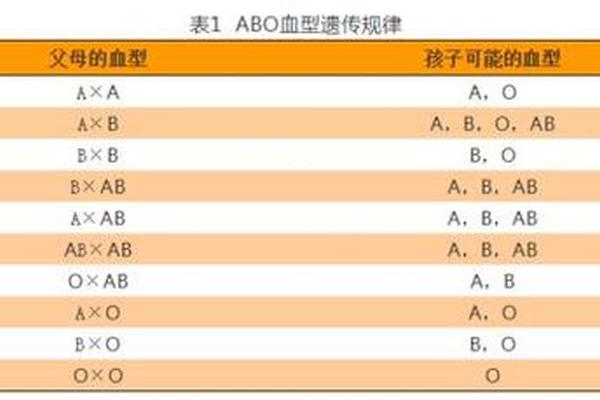

血型遗传遵循孟德尔定律。以A型Rh阴性为例,父母需至少一方携带Rh阴性基因,且ABO基因型为AA或AO。若父母均为Rh阴性,则子女必为Rh阴性;若一方为隐性携带者,子女有50%概率遗传。这种遗传特性使得A型熊猫血在代际传递中更显稀缺,也加剧了临床用血的紧迫性。

“贵族”标签的历史渊源

A型血被称为“贵族”的说法源于多重文化建构。其一,A型血在ABO系统中占比约31%,是东亚地区最常见的血型,充足的供血资源使其在急救中更具优势。其二,民间传说将A型血与“自律”“长寿”等特质关联,认为其携带者更具健康管理意识。例如,日本学者提出的“血型性格论”曾风靡一时,尽管缺乏科学依据,却强化了A型血的“优越”形象。

“贵族”称号实为误解。医学上真正的“万能受血者”是AB型Rh阳性,而“熊猫血”的珍贵性远超普通A型血。这种称谓混淆源于公众对血型系统的认知偏差——将ABO的常见性与Rh的稀缺性混为一谈。实际上,A型熊猫血的“贵族”属性更多体现在其罕见性上,而非生物学优势。

医学意义与临床挑战

A型熊猫血在输血医学中具有双重角色。作为受血者,其血浆中不含抗A抗体,可接受A型或O型Rh阴性血;但若输入Rh阳性血,可能引发溶血反应,尤其对育龄女性而言,可能导致胎儿新生儿溶血病。作为供血者,其红细胞缺乏D抗原,可向任何Rh阴性患者输血,但这种“通用性”受限于血源极度稀缺。

临床上面临的挑战包括:血库储备不足、跨区域调配困难、紧急用血依赖志愿者网络等。例如,湖南的廖大哥通过71次献血支援熊猫血群体,凸显了民间互助的重要性。近年来,浙江大学团队研发的“通用熊猫血”技术,通过仿生膜遮盖D抗原,为突破血源限制提供了新思路,但该技术尚未大规模应用。

社会认知与科学争议

公众对A型熊猫血的认知存在显著误区。部分人将“贵族血”与“特权”挂钩,认为其携带者具有特殊免疫力或社会地位。实际上,A型血与疾病易感性的关联研究尚无定论。例如,虽有研究表明O型血对新冠重症的抵抗性较强,但A型血并未显示显著劣势。

科学界对血型标签化持批判态度。血型与性格、健康的关联多属统计学相关性,而非因果关系。例如,A型血的长寿假说可能源于幸存者偏差,而非血型本身的生物学机制。强调血型的“贵族”属性,可能加剧社会偏见,并忽视真正的医学需求——如提高熊猫血筛查率和建立动态献血者库。

总结与展望

A型熊猫血的特殊性源于ABO与Rh系统的交叉,其“贵族”标签则是医学事实与文化想象的混合体。从科学视角看,这种血型的核心价值在于其临床稀缺性,而非虚构的优越性;从社会视角看,需纠正认知误区,强化公众对血型科学的理解。未来研究可聚焦于三方面:一是完善熊猫血基因数据库,实现精准匹配;二是推进人造血技术临床转化;三是加强血型科普,消解“血型决定论”的迷思。唯有科学认知与人文关怀并重,才能让每一滴血液真正成为生命的礼物。