人类ABO血型系统的复杂性与多样性,源于基因编码的微妙差异。在众多基因型中,IAIB型以其独特的共显性遗传模式脱颖而出,形成了AB型血这一特殊群体。这类基因型不仅揭示了遗传学的精妙法则,更与免疫学、临床医学及人类演化史紧密交织。从输血安全到疾病易感性,从族群迁徙到基因适应性,IAIB基因型的存在为科学研究提供了丰富的探索维度。

遗传学基础与分子机制

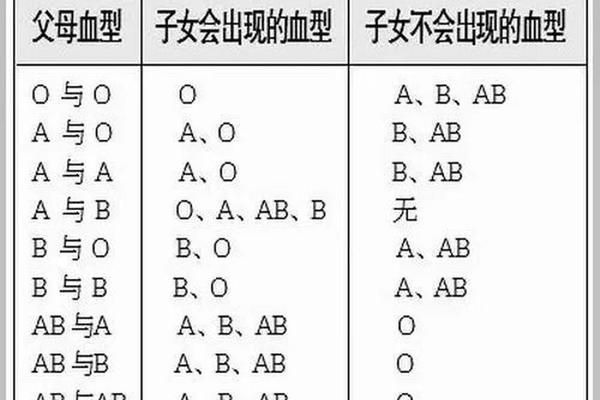

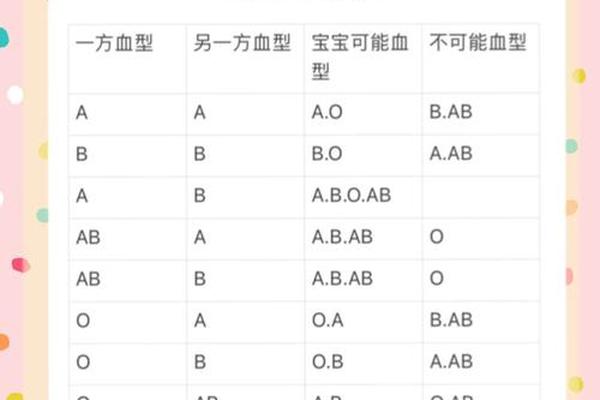

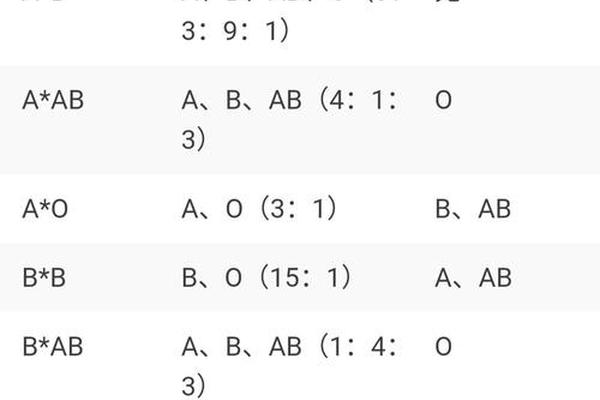

IAIB基因型的核心特征在于其共显性遗传。ABO血型系统由9号染色体上的三个复等位基因(IA、IB、i)控制,其中IA和IB为显性基因,i为隐性基因。IAIB基因型的个体通过遗传父母双方的不同显性等位基因,使红细胞表面同时表达A抗原和B抗原。这种共显性现象打破了传统显隐关系的界限,成为孟德尔遗传规律的重要补充。

从分子层面看,IA基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,负责将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的糖链末端;IB基因则编码α-1,3-半乳糖转移酶,催化半乳糖的添加。当两者共存时,两种酶在红细胞前体细胞中并行作用,最终形成兼具A、B抗原的表型。这一过程依赖于H抗原的前体结构,若个体因隐性突变(如孟买血型的hh基因型)缺乏H抗原,即使携带IAIB基因,也无法表达AB型特征。

免疫学特性与临床意义

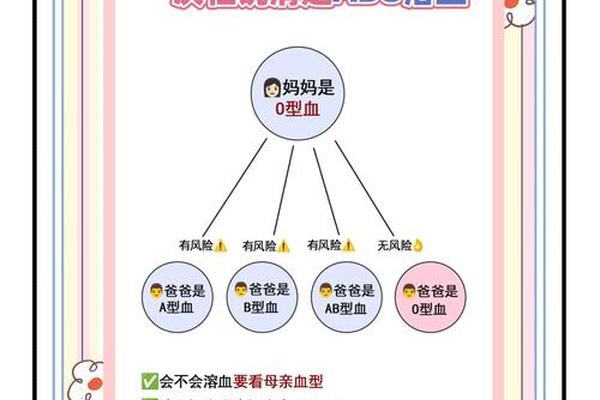

AB型血的免疫学特征具有双重性。一方面,其红细胞表面同时存在A和B抗原,导致该血型个体血清中天然缺乏抗A和抗B抗体,因此在紧急情况下可接受任何ABO血型的红细胞输入,被称为“万能受血者”。这种特性仅限于红细胞输血,血浆中的异型抗体仍可能引发溶血反应,故现代医学强调同型输血的安全性。

AB型血对某些病原体的易感性呈现独特模式。例如,研究发现AB型个体感染诺如病毒的风险较高,可能与病毒表面糖蛋白与A/B抗原的结构相似性有关。AB型血人群罹患心血管疾病和恶性肿瘤的概率较其他血型更高,推测与免疫耐受机制和抗原-抗体平衡的破坏相关。这些发现提示,IAIB基因型不仅是血型标记,更可能通过免疫调控影响整体健康。

族群分布与演化溯源

AB型血在全球人口中占比约10%,但其分布呈现显著的地域差异。东亚地区(如中国、日本)的AB型比例较高(约7%-10%),而欧洲和非洲则普遍低于5%。这种差异与人类迁徙史密切相关:A型血在农耕族群中优势明显,B型血多见于游牧民族,而AB型作为A、B基因混合的产物,多出现在族群交融地带,如历史上丝绸之路沿线的中国西北地区。

分子人类学研究进一步揭示,IAIB基因型的出现晚于其他ABO血型。约1000年前,携带IA基因的印欧语系族群与携带IB基因的蒙古人种在中亚发生大规模基因交流,催生了这一新型等位基因组合。这种演化路径不仅反映了环境适应压力(如病原体选择),也印证了文化交融对基因池的深远影响。

技术挑战与未来方向

尽管IAIB基因型的研究已取得显著进展,仍存在诸多未解之谜。例如,基因编辑技术能否精准调控A/B抗原的表达?这需要进一步解析糖基转移酶的活性位点与底物特异性。AB型血与肿瘤微环境的相互作用机制尚不明确,已有研究提示A抗原可能通过调控细胞间黏附影响癌症转移,但具体通路仍有待阐明。

在临床应用层面,开发基于血型基因型的个性化医疗策略成为趋势。例如,针对AB型个体的免疫特性设计疫苗佐剂,或利用基因沉默技术临时改变供体血型以扩大血源储备。建立稀有血型(如孟买型AB)的全球基因数据库,将极大提升输血医学的应急能力。

IAIB基因型如同一把钥匙,开启了理解人类遗传多样性的大门。从共显性遗传的分子机制到族群演化的历史印记,从免疫互作的复杂网络到临床医学的精准应用,这一基因型始终贯穿于生命科学的探索前沿。未来研究需整合基因组学、免疫学与人类学等多学科视角,深度挖掘血型基因在疾病防治、进化适应中的潜在价值。唯有如此,我们才能更全面地解码生命的奥秘,为人类健康开辟新的可能。