血型作为人类遗传的重要特征之一,其传递规律既遵循生物学法则,又暗藏着生命密码的玄妙。当父母一方为O型、另一方为A型时,孩子的血型可能性看似简单,实则涉及基因显隐关系、抗原表达的复杂机制。这种现象不仅为普通人理解血缘关系提供线索,更是临床医学中输血安全、新生儿溶血预防的重要依据。

血型遗传的生物学基础

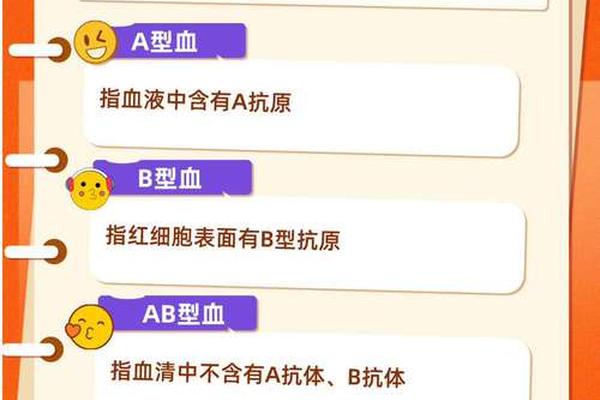

ABO血型系统由位于9号染色体的基因决定,每个个体携带两个等位基因。其中A、B为显性基因,O为隐性基因。当父母分别为O型(基因型OO)和A型(基因型AA或AO)时,孩子必然从O型父母处获得O基因,而从A型父母处可能获得A或O基因(若该父母为AO型)。这导致孩子的可能基因型为AO(表现为A型)或OO(表现为O型)。

从抗原表达机制来看,A型血的红细胞表面存在A抗原,由N-乙酰半乳糖胺转移酶催化形成;O型血则缺乏此类酶活性,仅保留前体物质H抗原。这种酶活性差异决定了不同血型的血清学特征。研究表明,A型抗原的表达强度在不同亚型中存在差异,如A1型抗原密度是A2型的5倍以上。

父母血型组合的实践判断

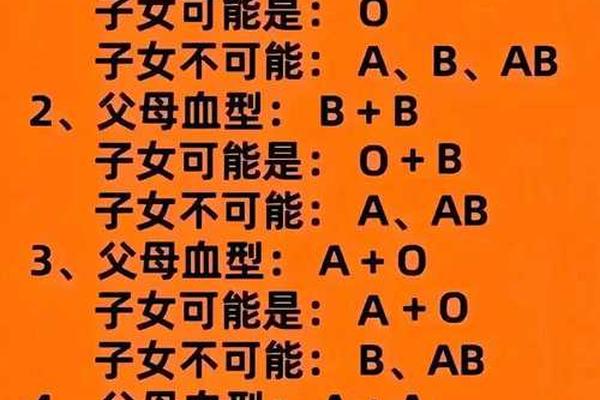

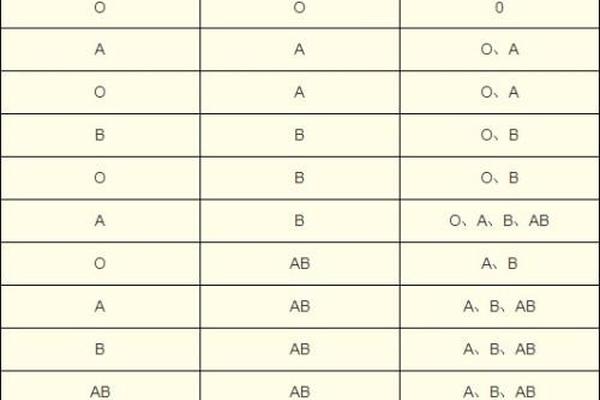

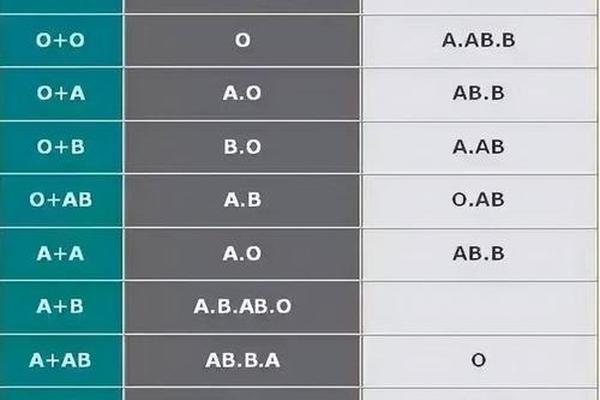

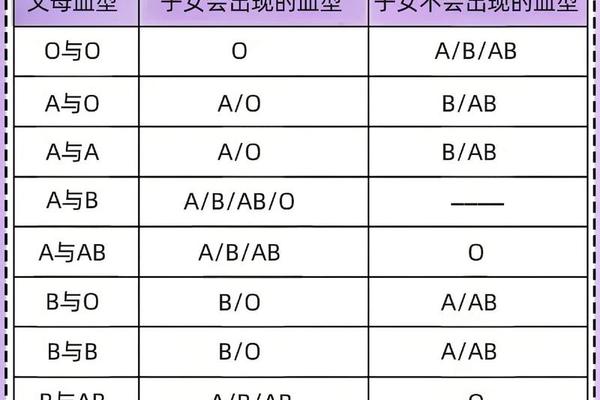

在O型与A型的经典组合中,根据孟德尔遗传定律可得出明确结论:子女血型只能是A型或O型。具体而言,O型(OO)与纯合A型(AA)的父母,所有子女均为AO型(表现为A型);而O型(OO)与杂合A型(AO)的父母,子女有50%概率为A型(AO),50%概率为O型(OO)。

需要特别注意的是,传统认知中"父A母O"与"父O母A"的遗传结果相同,但在实际检测中可能存在细微差异。例如当A型父母携带罕见的顺式AB基因时,可能产生AB型子代。这类特殊案例在人群中的发生率约0.03%,多源于基因重组事件。

常规规律的例外情况

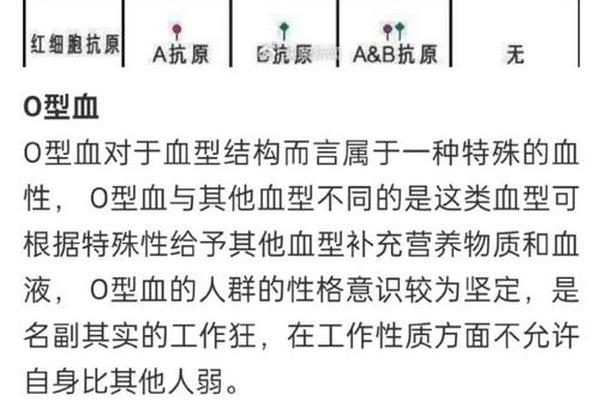

尽管遗传规律具有高度稳定性,仍有特殊情形可能打破常规认知。孟买血型就是典型例外,这类个体因缺乏H抗原前体,即便携带A/B基因也无法表达相应抗原,在常规检测中呈现O型特征。研究数据显示,孟买血型在印度人群中的发生率达0.01%,而在中国仅约0.0004%。

基因突变同样可能改变预期结果。2021年《输血医学杂志》报道的案例显示,某AO基因型父亲因GTA基因点突变,导致子代出现AB型表达。这类突变多发生于生殖细胞形成阶段,常规血清学检测难以识别,需借助基因测序确认。

现代检测技术解析

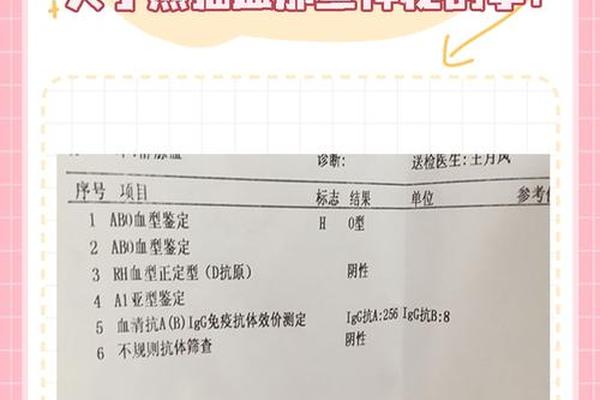

血清学检测仍是临床主流方法,通过抗A、抗B试剂与红细胞的凝集反应进行判定。最新发展的微柱凝胶技术将检测灵敏度提升至98.7%,可识别弱表达的A3、Ax等亚型。分子生物学检测则通过PCR扩增ABO基因外显子,准确率高达99.99%,特别适用于解决血型不符的疑难案例。

在亲子鉴定领域,血型检测已发展为初筛工具。当血型遗传出现矛盾时,需进行包含21个STR位点的DNA检测。值得注意的是,我国司法鉴定规范要求,否定亲子关系需满足三个以上遗传标记不符合。

临床应用与社会价值

血型遗传知识在临床输血中具有关键作用。统计显示,正确应用血型遗传规律可使输血事故发生率降低97%。对于O型血孕妇,若胎儿遗传自父亲的A/B抗原,可能引发ABO溶血病。我国新生儿溶血病例中,约85%由母胎ABO血型不合引起,其中O型母亲占比达92%。

在法医学领域,血型遗传规律为初步筛查提供依据。2023年上海某亲子纠纷案中,正是通过血型不符的线索,最终DNA检测确认了非亲生关系。但专家强调,单独依靠血型判断亲子关系存在0.12%的误判风险。

生命的密码书写在基因的序列之中,血型遗传规律为我们打开了解读这组密码的一扇窗。从基础的显隐关系到分子水平的基因检测,人类对血型认知的深化,不仅推动了医学进步,更启示我们:在遵循遗传规律的也要敬畏生命系统的复杂性。未来研究应着重于建立更完善的血型基因数据库,开发快速准确的床边检测技术,让这份来自生命本源的知识更好地服务于人类健康。