血型作为人类遗传特征的重要标志,其分类体系在医学实践中具有深远意义。关于"A+"型血的疑问,本质上涉及ABO血型系统与Rh血型系统的叠加表达。ABO系统将人类血型分为A、B、AB、O四型,而Rh系统则根据红细胞表面是否存在D抗原则分为Rh阳性(+)和Rh阴性(-)。"A+"代表A型Rh阳性,"A-"即为A型Rh阴性。这种双重分类机制最早由兰德斯坦纳在20世纪初发现,至今仍是临床输血和器官移植的黄金标准。

从分子生物学角度看,A型血的形成由基因型决定。携带AA或AO基因组合的个体表现为A型,其红细胞表面存在A抗原,血浆中含有抗B抗体。而Rh阳性意味着红细胞携带D抗原,这种抗原的缺失(Rh阴性)在亚洲人群中仅占0.3%-0.5%。A+型血不仅真实存在,更是全球人口中占比约27%的常见血型,而A-型则因Rh阴性特征显得尤为珍贵。

二、遗传密码的传递:血型决定机制

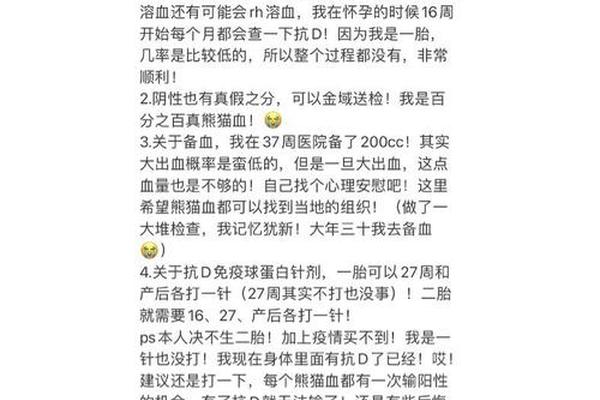

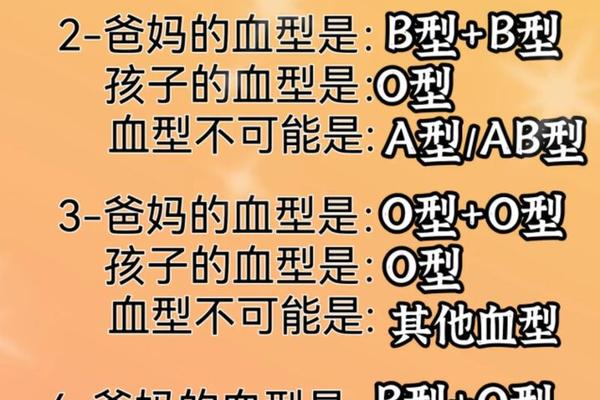

血型的遗传遵循孟德尔定律。ABO系统中,A和B为显性基因,O为隐性基因。若父母分别为AO和BO基因型,子女可能出现A、B、AB或O型,但A型概率最高。Rh系统的遗传则更为复杂,D抗原的存在由RHD基因控制,当双亲均携带隐性等位基因时,子女可能表现为Rh阴性。这种遗传特性解释了为何A-型血人群更需关注家族遗传史,特别是在跨种族婚姻中可能出现Rh血型不合的风险。

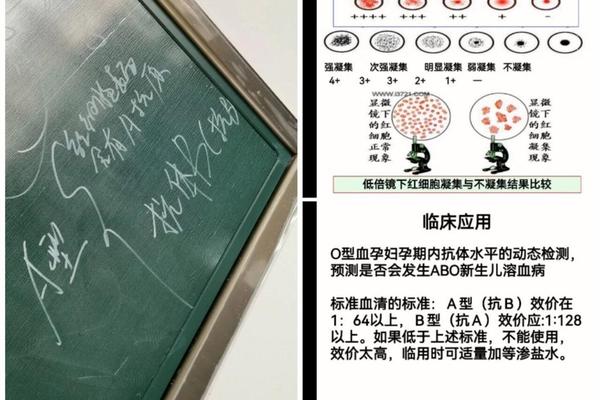

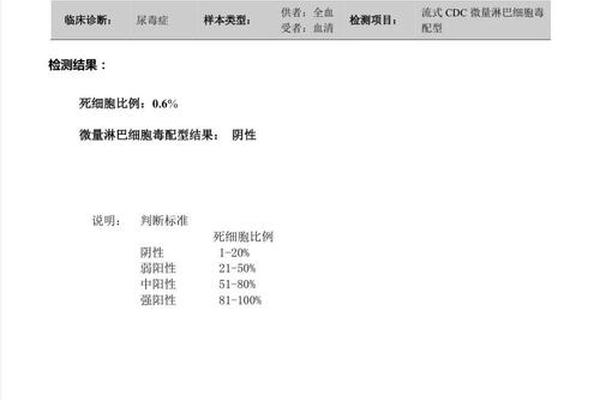

临床案例显示,约15%的A型血家庭存在亚型变异现象。例如A2亚型因抗原表达弱化,易在常规检测中被误判为O型。这提示我们,血型鉴定需要结合血清学检测与分子诊断技术,尤其是在移植或新生儿溶血病筛查中,精确的血型分析能有效规避医疗风险。

三、临床医学的双刃剑:输血与疾病关联

在输血医学中,A+型作为常见血型,其供血充足性保障了临床需求。但需注意,虽然O型曾被视为"万能供血者",现代医学已证实其血浆中的抗A/B抗体仍可能引发溶血反应,因此同型输血仍是首选。而A-型人群因Rh阴性特征,首次接触Rh阳性血液即会产生抗体,导致二次输血时发生致命性溶血反应,这使得A-型血的储备管理成为血库工作的重点。

流行病学研究揭示了血型与疾病的微妙联系。A型人群的胃酸分泌特点使其更易患胃癌,而心血管疾病风险较O型高5%-10%。这些发现并非决定论,但为个性化健康管理提供了方向。例如A型血人群通过增加植物蛋白摄入、定期心脑血管监测等措施,可有效降低相关疾病发生率。

四、社会认知的误区与科学普及

公众对血型的认知常陷入两大误区:一是将Rh阳性误认为"优质血型",二是夸大血型与性格的关联。实际上,Rh阳性仅是遗传特征,而所谓的"血型性格学说"缺乏严谨科学依据。社会应警惕商业机构利用血型概念进行伪科学营销,如宣称特定血型需专用保健品等误导性宣传。

在稀有血型救助体系方面,我国已建立Rh阴性血型数据库,但A-型献血者登记率仍不足实际需求的30%。这需要公共卫生部门加强科普,消除公众对献血安全性的误解。推动血型检测技术革新,如采用微流控芯片实现快速精准检测,可提升血型筛查效率。

五、未来研究的突破方向

血型研究的前沿领域呈现三大趋势:一是血型抗原的人工合成,通过基因编辑技术制备通用型红细胞;二是血型与免疫治疗的关联研究,探索A型抗原在肿瘤免疫中的调控作用;三是血型变异的动态监测,建立涵盖450种稀有血型的全球数据库。值得关注的是,近期发现某些白血病患者会出现暂时性血型抗原弱化现象,这为肿瘤标志物研究开辟了新路径。

针对我国人口特征,建议开展大规模血型地理分布调查,特别关注少数民族群体的Rh阴性基因频率变化。将血型知识纳入基础教育课程,培养公众科学素养,使血型认知从猎奇谈资转化为生命科学教育的切入点。

文章通过ABO与Rh系统的交互关系,厘清了"A+型血"的存在本质及其临床价值。从遗传机制到疾病关联,从社会认知到技术革新,血型研究始终是连接基础医学与临床实践的重要纽带。未来需在保障输血安全的基础上,深化血型在精准医疗中的应用,同时构建科学的血型知识传播体系,使这一生命密码真正服务于人类健康。