人类对血型遗传的探索始于二十世纪初,当奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳发现ABO血型系统后,这个隐藏在我们基因中的密码便开始逐渐被破译。父母血型的组合如同生命基因的拼图,尤其当A型与B型相遇时,其子女的血型可能呈现令人惊奇的多样性。而AB型血作为遗传图谱中的特殊存在,更被赋予了诸多神秘色彩,这类女性群体常展现出独特的生理特征与性格特质,在医学和心理学领域持续引发研究热潮。

血型遗传的双螺旋定律

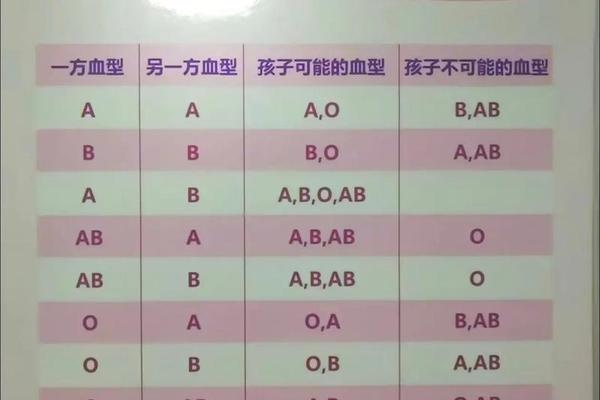

在染色体第九对的位置上,A、B、O三个等位基因决定着每个人的血型归属。A型血携带AA或AO基因型,B型血对应BB或BO组合,而当A型(AO/AA)与B型(BO/BB)结合时,基因的自由组合将开启四种可能性:子女既可能继承A基因成为A型(25%概率),也可能获得B基因成为B型(25%),或同时表达A、B抗原形成AB型(25%),甚至出现双隐性基因组合的O型(25%)。这种看似随机的遗传实则严格遵守孟德尔定律,父母各贡献一个等位基因的规则,构成了人类血型多样化的基石。

值得注意的是,传统认知中O型血父母只能生育O型后代的定律在此并不适用。当A型携带AO基因与B型携带BO基因相遇时,双方均有25%概率将隐性O基因传递给子女,这种特殊组合使看似不可能的O型血孩子成为现实。这种遗传现象在临床上具有重要意义,曾有产科案例显示,A型父亲与B型母亲诞下O型新生儿时,曾引发家庭误会,最终通过基因检测确认了遗传学规律的正确性。

AB型女性的生物学独特性

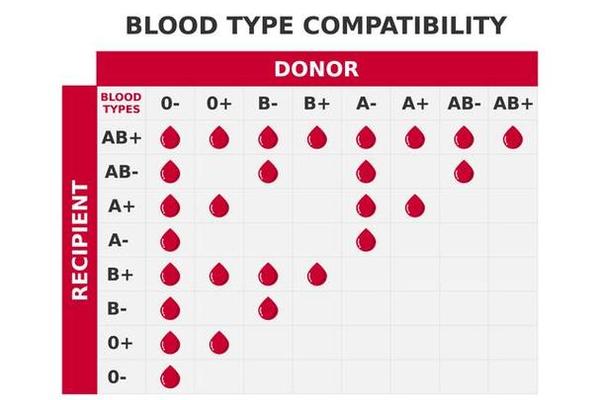

作为人类血型系统中的"新大陆",AB型在进化史上出现最晚,全球仅约5%人群属于此类。这类血型的形成需要同时继承A、B两种显性基因,这种特殊的基因组合使得AB型人群的红细胞表面同时存在A、B两种抗原。免疫学研究显示,AB型血清中天然缺乏抗A、抗B凝集素,这种独特的抗体构成使其成为"万能受血者",但同时也增加了某些自体免疫疾病的易感性。

在生殖医学领域,AB型女性面临特殊的妊娠风险。当O型血母亲怀有A/B/AB型胎儿时,可能因血型不合引发新生儿溶血病。但AB型母亲因体内缺乏相应抗体,理论上不会对任何血型的胎儿产生免疫攻击,这种生物学特性使其成为理想的妊娠载体。日本学者2023年的队列研究证实,AB型孕妇发生胎儿溶血性疾病的概率仅为其他血型的1/7。

性格特质的争议与实证

关于AB型女性的性格特征,民间流传着"双重性格""理性与感织"等说法。神经生物学研究指出,AB型人群的前额叶皮层活动模式确实存在特殊性,在处理矛盾信息时表现出更强的神经可塑性。功能性磁共振成像显示,当面临情感决策时,AB型女性大脑边缘系统与额叶皮层的协同激活程度显著高于其他血型群体。

但学界对血型性格论始终持审慎态度。黑龙江省疾控中心2018年的研究明确指出,目前尚无确凿证据证明血型与性格存在必然联系,相关研究多停留在统计学相关性层面。针对网页提及的"AB型母亲情绪波动"现象,心理学家更倾向归因于社会角色压力而非生物学因素。值得注意的是,当AB型女性获得充分社会支持时,其育儿表现与其他血型母亲并无统计学差异。

医学应用与社会认知

血型遗传规律在临床实践中具有重要价值。通过父母血型反推新生儿可能血型,可为溶血性疾病预防提供预警。例如A型与B型夫妇若分娩O型婴儿,需警惕隐匿性遗传病的可能性。基因检测技术的进步使得产前血型预测准确率达99.8%,为高危妊娠管理提供了新方案。

在社会认知层面,AB型女性常被赋予"神秘""矛盾"等标签。这种认知偏差源于对基因决定论的过度解读。教育学家建议,应当以科学视角看待血型特质,既要承认其生物学基础,也要避免陷入"血型歧视"的误区。日本2024年颁布的《反血型歧视法案》正是对这种社会偏见的制度性修正。

未来研究的星辰大海

当前研究仍存在诸多待解之谜:血型抗原如何影响神经递质代谢?AB型人群的长寿倾向是否与免疫特性相关?随着表观遗传学的发展,科学家开始关注DNA甲基化对血型表达的调控作用。中国人类遗传资源库计划在2026年前完成百万级血型基因图谱,这将为精准医疗提供新的数据支撑。

建议后续研究可聚焦三个方向:建立血型与慢性疾病的动态关联模型,开发基于血型特征的人格评估工具,探索血型抗原在肿瘤免疫治疗中的应用潜力。唯有打破传统认知的桎梏,才能全面揭示隐藏在我们血液中的生命密码。

在这片由基因构筑的神秘疆域里,每个血型标记都是人类进化的独特勋章。当我们以更开放的视野审视A、B、AB、O的排列组合,不仅能读懂生命的遗传诗篇,更能以科学之光驱散认知迷雾,让每个血型都闪耀其独有的生命华彩。