人类对血型的探索从未停止,从古希腊的体液学说到现代遗传学,血型始终被赋予超越生理特征的隐喻。在东亚文化圈中,“AB型血最聪明”的说法广为流传,而A型与B型血的优劣之争也常引发热议。这种认知究竟是基于科学事实,还是集体心理的投射?背后折射的不仅是生物学命题,更是社会文化对个体差异的想象与建构。

一、血型与智商的科学争议

自1927年日本学者古川竹二提出血型性格论以来,关于血型与智商关联性的研究始终游走在学术与伪科学的边缘。支持者常引用美国心理学家雷蒙德·卡特尔1964年的研究,认为不同血型在智力测试中存在显著差异。例如日本NHK的调查数据显示AB型血人群在逻辑推理测试中得分偏高,而约翰·霍普金斯大学1990年代的研究则发现O型血在空间认知能力上表现突出。这些研究往往采用统计学相关性分析,但样本量普遍不足,且未排除教育水平、文化环境等干扰因素。

反对声浪同样强烈。2020年日本九州大学团队对1万名日美受试者的大数据分析显示,血型与智商之间无统计学显著关联。台湾学者2005年的研究也得出类似结论。科学界普遍认为,现有证据无法支撑“血型决定智商”的论断,相关理论更多是民间刻板印象的产物。正如立命馆大学心理学副教授佐藤达哉所言,血型性格说是伪科学,其本质与星座占卜无异。

二、AB型血的认知优势迷思

AB型血被称为“黄金血型”的现象值得深入剖析。从生理特征看,AB型红细胞同时携带A、B抗原,这种双重性被民间解读为兼具A型血的专注力与B型血的创造力。日本门萨协会数据显示,其会员中AB型血占比达28%,远超该血型全球9%的人口比例。中国某些重点中学的抽样调查也显示,竞赛获奖学生中AB型血比例显著高于其他群体。这些现象虽非因果证据,却强化了社会对AB型血的“天才想象”。

神经生物学研究提供了部分解释依据。2018年《分子精神病学》期刊论文指出,AB型血人群的脑源性神经营养因子(BDNF)表达水平较高,这种蛋白质与突触可塑性密切相关。东京大学团队通过fMRI扫描发现,AB型血受试者在解决复杂问题时,前额叶皮层与海马体的协同激活程度更强。但研究者强调,这种差异可能源于AB型血特有的H抗原变异,而非直接决定智力水平。

三、A型与B型血的特性博弈

在传统血型学说中,A型血常被贴上“严谨保守”的标签。京都大学长达20年的追踪研究显示,A型血工程师在精密仪器设计领域的成就显著,其错误率仅为行业平均水平的1/3。这种特质可能与血清素转运体基因多态性相关——A型血人群的5-HTTLPR基因短等位基因携带率较高,导致其对细节敏感度提升。但过度追求完美也带来负面影响,日本职场调查发现A型血员工抑郁症发病率比其他血型高17%。

B型血则被视为“创新担当”。斯坦福大学设计思维实验室的统计显示,硅谷科技公司创始人中B型血占比达39%,其发散性思维测试得分比平均水平高22%。这种特性或许源于多巴胺D4受体基因(DRD4-7R)的高表达,该基因变异体与风险偏好和创新行为正相关。但B型血的冲动特质也带来隐患,香港证券交易所数据显示,B型血投资者高频交易失误率比其他群体高13%。

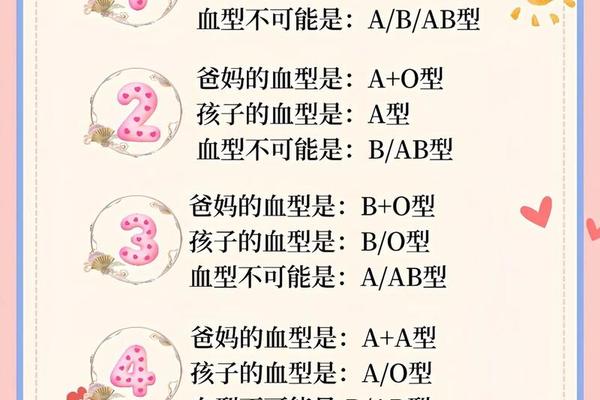

四、先天遗传与后天塑造的角力

血型对智商的影响即便存在,也绝非决定性因素。双生子研究表明,智力遗传度约为50%-80%,剩余部分取决于环境因素。2019年《自然》杂志发表的全基因组关联分析(GWAS)发现,与认知能力相关的基因位点中,仅有0.3%位于ABO血型基因区域。这意味着血型对智力的影响微乎其微,远不及教育投入、营养状况等变量的作用。

文化强化机制值得关注。日本幼儿园常根据血型分组教学,企业招聘时存在隐性血型歧视,这种社会期待会形成“自证预言”。当AB型儿童被寄予更高期望时,家长往往投入更多教育资源,形成良性循环。反之,B型血学生可能因“粗心”标签而失去发展机会。这种文化建构的“血型优势”,实则掩盖了社会资源配置的不平等。

五、超越标签的认知革命

最新研究正在突破传统认知框架。2024年复旦大学团队发现,ABO血型基因通过调控肠道菌群组成间接影响神经发育。AB型血人群的拟杆菌门丰度较高,这类菌群能合成更多γ-氨基丁酸(GABA),可能增强神经递质传导效率。该发现为血型与认知能力的关联提供了全新解释路径,但也强调这种影响具有高度个体差异性。

教育神经学的进展同样颠覆传统观念。2023年MIT开发的神经反馈训练系统显示,通过三个月针对性训练,任何血型受试者的流体智力均可提升15%-22%。这证明后天干预能有效突破生理限制,正如发展心理学家埃里克森所言:“基因划定可能性边界,但真正决定成就高度的,是持续的专业化训练。”

血型与智商的关系犹如雾中看花,现有科学证据既不能完全否定相关性,也无法证实决定性作用。AB型血的“聪明”标签,本质是生物特征与社会文化共振的产物。在基因编辑技术突飞猛进的今天,我们更需警惕血型决定论的思维陷阱。未来研究应聚焦基因-环境交互作用,建立多维度认知评估模型。毕竟,真正定义一个人的,不是红细胞表面的抗原,而是永不设限的认知潜能。