人类对血型的探索始于医学,却逐渐蔓延至社会学与心理学领域。当一对A型与B型血的父母生育出AB型的孩子时,这种遗传现象不仅体现了基因的复杂组合,更引发了关于“血型性格论”的激烈争议——尤其是AB型血常被赋予“双面性”标签,甚至被认为具有不可预测的爆发力。这种生物学事实与民间传说的交织,构成了一个充满矛盾与迷思的认知战场。

遗传学的必然与偶然

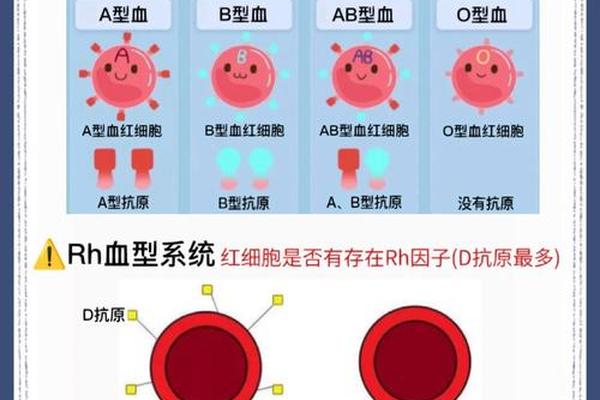

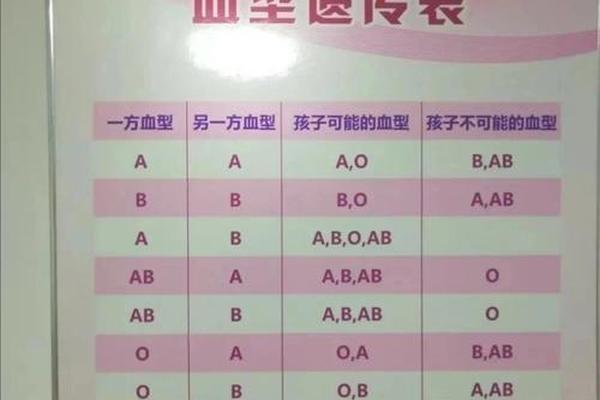

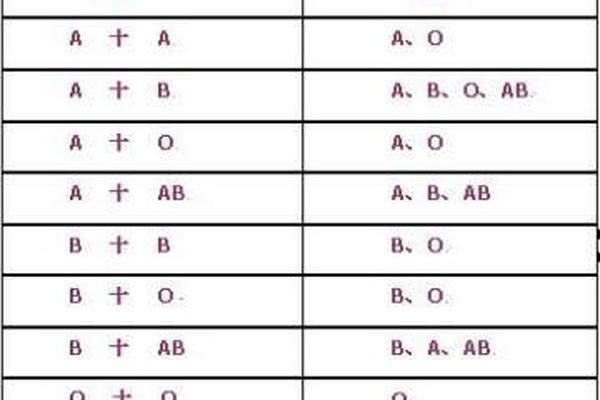

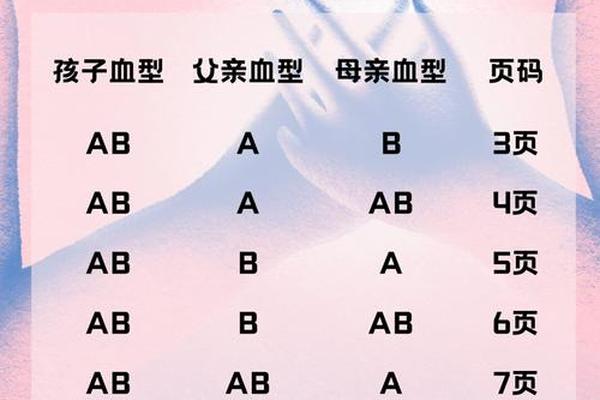

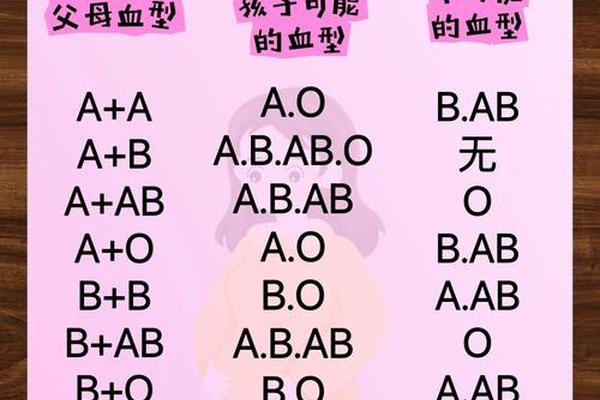

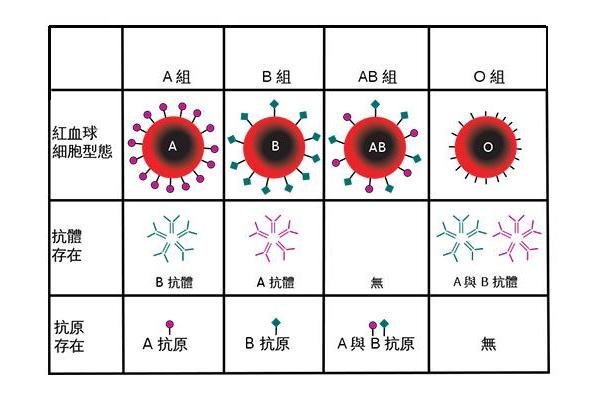

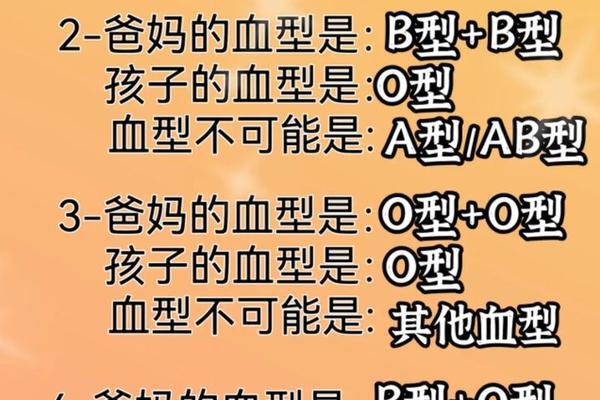

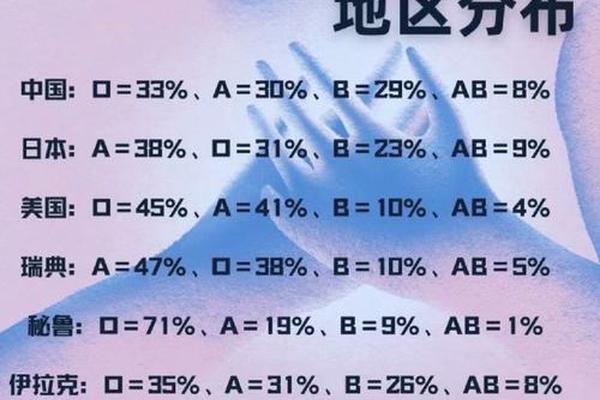

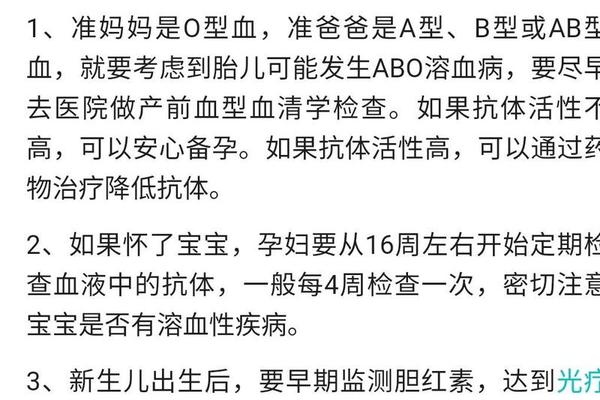

从遗传学角度看,A型与B型血父母生育AB型孩子的可能性明确存在。人类ABO血型系统由第9号染色体上的基因决定,A型血携带A抗原(基因型为AA或AO),B型血携带B抗原(基因型为BB或BO)。当父母分别传递A和B基因时,子代将形成AB型血,其红细胞表面同时存在A、B两种抗原。这种组合概率约为25%,与O型血(基因型OO)的诞生机制形成鲜明对比。

血型的遗传规律常被误解。例如某网络案例中,母亲误认为O型血父亲与A型血母亲无法生育AB型孩子,导致长达十年的身份怀疑,直至大学实验证实其实际为O型血。这揭示了公众对血型遗传知识的认知偏差,也反映出社会对血型符号的过度解读。

性格标签的双重困境

AB型血常被描述为“矛盾综合体”。日本早期研究将其定义为A型理性与B型感性的混合体:既具备冷静判断力,又存在优柔寡断的特质。某些民间资料进一步放大这种二元性,声称AB型人“领导力卓越却喜怒无常”“智商超群却社交障碍”。这类描述往往通过选择性案例强化刻板印象,例如强调其“预见性强”与“情绪化”并存的特性。

但科学界对此提出强烈质疑。2020年日本九州大学对万余人进行的大规模统计显示,血型与性格特征无显著相关性。心理学家指出,所谓的“双面性”实为人类普遍存在的心理复杂性,却被错误归因于血型差异。例如AB型被诟病的“犹豫不决”,实则是决策过程中正常的认知权衡,与血型基因无关。

科学批判与文化惯性

“血型决定论”的流行存在深层社会动因。巴纳姆效应使模糊描述被主观印证,人们倾向于记住符合预期的特质而忽视矛盾案例。血型提供了一种便捷的社交标签,如同星座般成为人际交往的“破冰工具”。研究显示,日本企业曾将血型纳入招聘考量,这种伪科学分类法实际上简化了复杂的人格评估流程。

这种简化潜藏风险。神经科学研究表明,性格形成涉及多巴胺、血清素等神经递质的调控,这些物质的分泌受数百个基因影响,与决定血型的单一基因系统无直接关联。2023年心理学研究进一步证实,后天环境对性格的塑造力远超先天遗传,家庭氛围、教育经历等变量的影响强度是血型的数十倍。

医学真相与认知重构

回归医学本质,血型与健康的关系比性格更具研究价值。2012年《自然》杂志指出,AB型血人群患认知障碍的风险比其他血型高82%,可能与凝血因子差异影响脑部供血有关。但这种统计学关联并不构成因果关系,更不应被曲解为性格缺陷的证据。

破除血型迷信需要多维度努力:教育系统应强化遗传学基础教育,避免类似“AB型亲子疑云”事件重演;媒体需停止传播未经证实的血型性格测试;科研机构则可深入探索基因表达与行为模式的真实关联,例如2019年发现的COMT基因与风险决策能力的关系,为性格研究开辟了新方向。

血型系统的发现本是人类对抗疾病的里程碑,而今却异化为社会偏见的温床。当A型与B型血父母生育出AB型孩子时,我们应当惊叹生命密码的精妙,而非陷入伪科学的认知陷阱。真正的科学精神,在于用严谨证据取代直觉想象,用包容心态消解刻板标签——毕竟,决定一个人本质的,从来不是血液中的抗原,而是思想中的光芒。