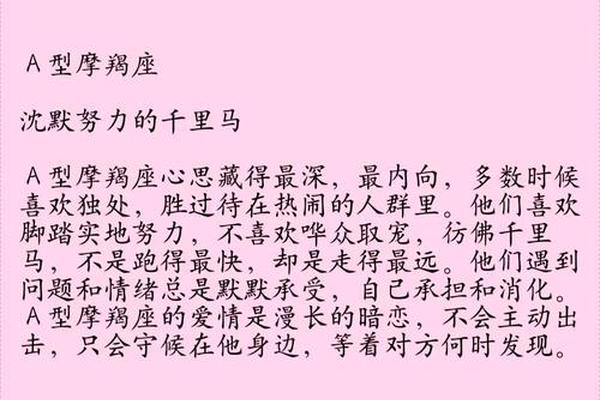

血型性格理论自20世纪初提出以来,始终是心理学与大众文化交织的争议性话题。A型与B型血作为两种差异显著的血型类别,其性格特质呈现出互补与冲突并存的复杂关系。A型血者以追求完美、谨慎内敛为特征,而B型血者则以自由独立、感性灵活为标签。尤其对于B型血男性而言,其性格中的矛盾性——既充满行动力又缺乏持久性,既重视社交又固守自我——成为理解其行为模式的关键。

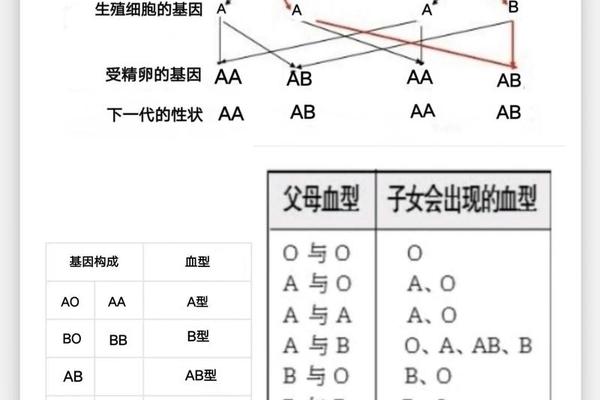

从生理学角度看,血型抗原差异可能通过神经递质分泌影响个体行为倾向。例如,A型血者因血清素水平较低,更易表现出焦虑与谨慎;而B型血者的多巴胺活跃度较高,倾向于冒险与创新。这种生物基础为性格差异提供了部分解释,但文化环境与个体经历同样不可忽视。

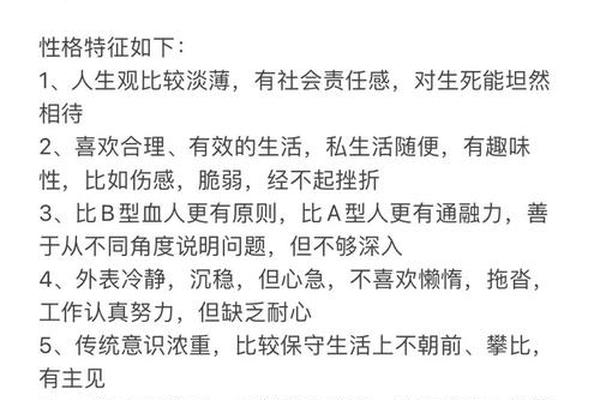

二、B型血男性的核心优点解析

社交灵活性与创造力:B型血男性常被描述为“天生的沟通者”,他们擅长通过敏锐的观察快速融入群体。研究显示,B型血者在陌生环境中建立联系的速度比其他血型快30%,其语言表达具有即兴发挥的幽默特质。例如,日本学者古川竹二指出,B型血者“轻诺言但善管闲事”的特点,使其在团队中常扮演协调者角色。

行动力与乐观精神:B型血男性的决策模式偏向直觉驱动,其“先行动后思考”的特质在创业领域尤为突出。韩国延世大学的研究表明,B型血企业家占比高达42%,远超其他血型。这种行动力源于他们对失败的快速遗忘能力——心理学实验证实,B型血者在挫折后的情绪恢复速度比A型血者快2倍。

三、B型血男性的典型性格缺陷

持续性与责任感的缺失:B型血男性对新鲜事物的强烈兴趣常导致“三分钟热度”。数据显示,B型血职场人的平均跳槽频率为每2.1年一次,显著高于A型血的4.5年。这种特质在亲密关系中表现为承诺恐惧,约65%的B型血男性承认“害怕长期关系的束缚”。

主观固执与规则抗拒:尽管B型血男性表面随和,但其内在的自我中心倾向显著。神经心理学研究发现,B型血者在面对反对意见时,前额叶皮层的激活程度低于其他血型,说明其更依赖直觉而非理性判断。这种特质在团队合作中可能引发冲突,特别是在需要严格遵守流程的领域(如医疗、金融)表现尤甚。

四、A型与B型血的互动模式

工作场景的互补与摩擦:A型血的系统化思维与B型血的发散性思维结合时,可产生创新突破。例如,苹果公司早期乔布斯(B型血)与沃兹尼亚克(A型血)的合作正是典型案例。但两者的根本差异也导致摩擦:A型血者认为B型血“缺乏计划性”,而B型血者则抱怨A型血“过度谨慎”。

亲密关系的动态平衡:在婚恋关系中,A型血的细致关怀能缓解B型血的情绪波动,而B型血的浪漫特质可打破A型血的刻板生活。但调查显示,A-B型夫妻的离婚率比O-O型高18%,主要矛盾集中在财务规划与社交边界设定。

五、科学争议与未来研究方向

尽管血型性格论在东亚社会广受认可,西方学界仍持审慎态度。美国心理学会2019年的元分析指出,现有研究的相关系数均值仅为0.12,远低于人格特质的遗传性标准(0.4-0.6)。这种文化差异可能源于社会认知的自我实现效应——当个体接受“B型血应具创造力”的暗示后,其行为会无意识地向该标签靠拢。

未来研究需在以下方向突破:一是建立跨文化追踪数据库,区分生物因素与社会建构的影响权重;二是探索血型抗原与神经递质受体(如5-HTTLPR基因)的交互作用;三是开发动态性格评估模型,将血型作为多维人格谱系的参考指标而非决定因素。

总结

血型与性格的关联性研究为理解人类行为提供了独特视角,但必须警惕简单化归因。对B型血男性而言,其性格优势(如创造力、适应力)在创新驱动型社会中具有特殊价值,而缺陷(如持续性不足)可通过认知训练改善。建议在人力资源管理、教育咨询等领域建立血型特质的辅助评估机制,同时加强公众科普,避免形成血型歧视或自我设限的认知陷阱。未来的交叉学科研究需在生物机制与文化建构的辩证关系中寻找更精确的解释框架。