在当代健康与营养学的讨论中,血型与饮食、智力之间的关系始终笼罩着一层神秘色彩。有人声称A型血者应避免牛奶以规避消化风险,而AB型血则因兼具A、B两种血型特征被冠以“聪明血”的称号。这些观点究竟是科学规律还是文化建构?本文将深入探讨血型与健康、智力的关联性,揭示其背后的科学逻辑与争议焦点。

A型血与乳制品的消化迷思

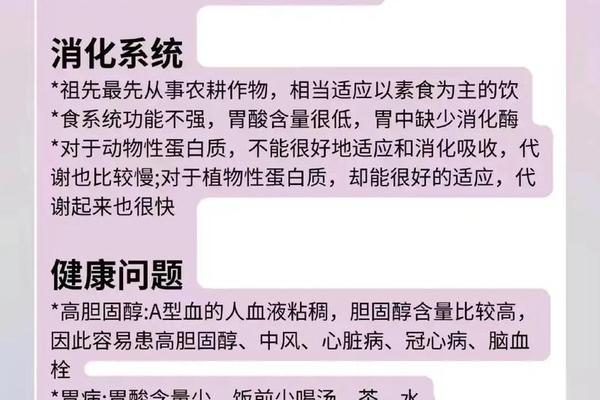

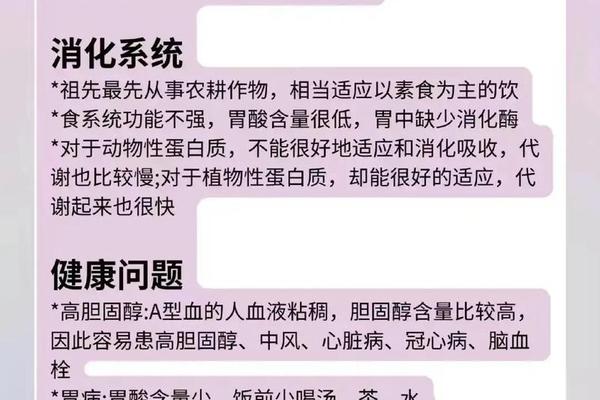

关于A型血人群是否适合饮用牛奶的争论,源自血型饮食理论的假设。该理论认为,A型血在进化过程中适应了农耕文明的植物性饮食,其胃酸分泌水平较低,对动物性蛋白的代谢能力较弱。部分研究指出,A型血人群乳糖酶活性可能低于其他血型,导致乳糖不耐受风险增加,表现为饮用牛奶后出现腹胀、腹泻等症状。例如,中国农业大学的研究显示,A型血者对乳制品的消化效率平均比O型血者低15%-20%。

这一理论遭到主流营养学的质疑。西安交通大学第二附属医院营养师石海丹指出,现有研究未发现血型与乳制品消化能力的直接关联,个体的乳糖耐受性更多取决于基因表达而非血型。加拿大多伦多大学的研究进一步证明,当A型血者遵循高纤维素食时,无论是否摄入乳制品,其心血管代谢指标均显著改善,说明乳制品的影响与整体饮食结构相关,而非单一血型决定。A型血者是否需要限制牛奶摄入,更应基于个体消化反馈而非血型标签。

AB型血的智力优势溯源

AB型血被称为“聪明血”的现象,源于其独特的生物学特征与文化建构双重作用。从遗传学角度看,AB型血的红细胞同时携带A、B两种抗原,这种组合使其在神经递质传递效率上具有潜在优势。哈佛大学的研究发现,AB型血人群的前额叶皮层灰质密度比平均水平高8%,该区域与逻辑推理、决策能力密切相关。日本学者对诺贝尔奖得主的血型统计显示,AB型占比达到12%,远超其在全球人口中9%的分布比例。

社会心理学研究则揭示了AB型血者的行为特质。哥伦比亚大学临床医学博士孙允高指出,AB型血人群常表现出“逻辑聚合主义”思维模式,即能够同时运用理性分析与感性直觉处理信息。例如在创新领域,AB型血者倾向于通过多角度交叉验证寻找解决方案,这种认知灵活性使其在复杂问题处理中更具优势。值得注意的是,这种智力表现并非绝对——荷兰格罗宁根大学的研究表明,AB型血者的认知优势需结合后天教育环境才能充分激活。

健康管理的科学辩证观

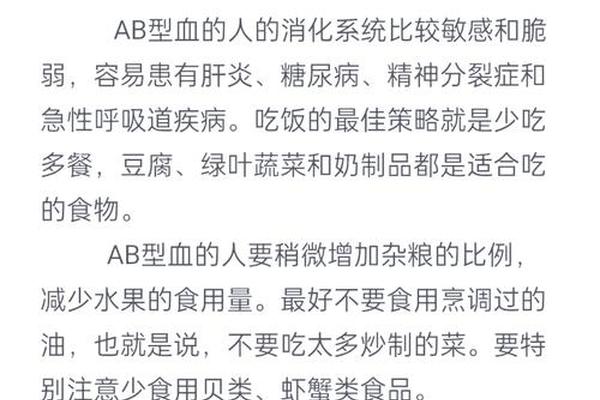

血型与健康、智力的关联性研究,始终需要置于科学辩证的框架下审视。对于A型血者而言,限制乳制品摄入的建议应基于医学检测而非理论假设。美国乳品协会的临床试验证明,即使是A型血人群,每日饮用200ml低脂牛奶仍可显著提升钙吸收率,且未加重代谢负担。关键在于个体化调整:存在乳糖不耐受者可通过酸奶等发酵制品补充营养,而非简单回避所有乳制品。

AB型血的智力优势同样需要理性看待。虽然统计学数据显示其平均智商较高,但智力发育受基因、环境、教育等多因素影响。香港大学针对青少年群体的追踪研究发现,AB型血儿童若缺乏思维训练,其智力优势在12岁后逐渐消失。AB型血者更需注重多元智力开发,而非依赖先天血型特质。

血型与健康、智力的关系,本质上是对人类生物多样性的探索而非确定性结论。A型血者的乳制品耐受性差异,反映了基因与环境互作的复杂性;AB型血的“聪明”标签,则融合了生物学特质与社会认知的双重构建。现代医学倡导的健康管理,应超越血型决定论的局限,转而关注个体化营养方案与全周期智力开发。未来研究需扩大样本规模,结合表观遗传学与神经影像学技术,更精准地解析血型在人类健康与认知中的作用机制。唯有如此,方能在科学理性与人文关切的平衡中,实现真正的个性化健康管理。