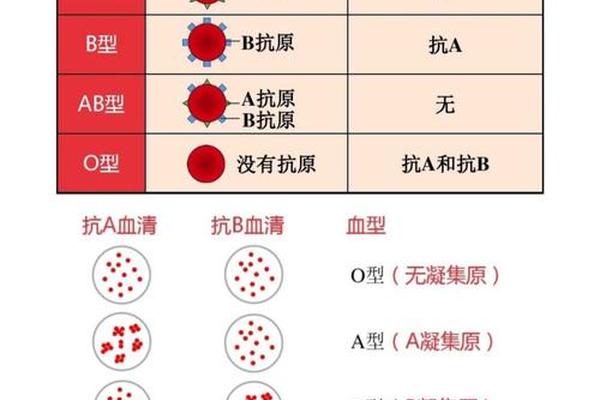

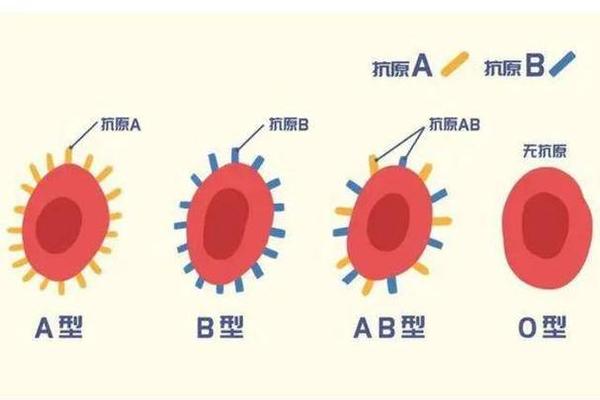

ABO血型系统的奥秘始终吸引着医学界的关注,其中关于A型血个体的抗体特性更是一个充满矛盾的认知焦点。日常生活中常有人误认为"A型血是抗A",这一误解源于对血型抗原-抗体相互作用机制的模糊理解。实际上,A型血的红细胞表面携带A抗原,而其血清中天然存在的抗体是抗B而非抗A。这种看似简单的生物学现象背后,蕴含着复杂的分子机制和临床意义。深入剖析这一命题,不仅有助于纠正大众认知偏差,更能揭示血型系统在医学实践中的深层价值。

一、ABO血型系统的生物学基础

ABO血型系统的本质差异源于红细胞膜表面糖基化修饰的多样性。根据国际输血协会的统计,全球约34%的人口属于A型血,其红细胞表面呈现的A抗原是N-乙酰半乳糖胺通过α-1,3糖苷键连接在H抗原前体上的产物。这种抗原的形成依赖于特定的糖基转移酶活性,当个体携带显性A基因时,其红细胞会持续合成这种特征性抗原。

血清中的抗体生成遵循"互补缺失"原则。A型血个体由于自身携带A抗原,免疫系统通过中枢耐受机制抑制抗A抗体的产生,但会对环境中存在的B型抗原产生免疫应答。研究表明,新生儿在出生后3-6个月内逐渐形成稳定的抗B抗体,这种天然抗体的效价可达1:64甚至更高。这种抗体属于IgM类型,具有五聚体结构,能在生理盐水中直接引起红细胞凝集反应。

二、A型血亚型的抗体复杂性

A型血并非单一类型,其亚型系统的存在显著增加了抗体特性的复杂性。约20%的A型人群属于A2亚型,这类个体的红细胞表面A抗原密度仅为A1型的1/4-1/3,且缺乏A1特异性抗原。这种量的差异导致A2型红细胞在常规血型检测中可能被误判为O型,而其血清中可能含有抗A1抗体,这在临床输血实践中可能引发严重问题。

在特殊情况下,A亚型个体会产生"意外抗体"。例如Ax型个体的血清中可能含有抗A1抗体,这种抗体在37℃仍保持活性,可能引起迟发性溶血性输血反应。2019年北京某三甲医院的统计显示,约1.2%的A型血患者存在不规则抗体,其中85%为抗A1抗体。这提示临床工作者在交叉配血时,必须进行更精细的抗体筛查。

三、临床实践中的双重影响

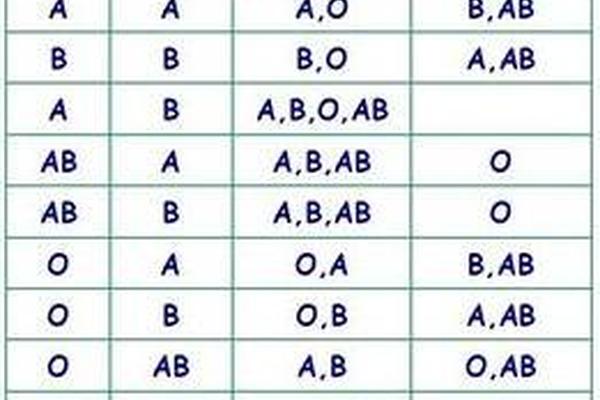

在输血医学领域,A型血的抗体特性具有双重临床意义。作为受血者时,A型个体只能接受A型或O型血液,其血清中的抗B抗体可有效清除任何B抗原阳性的异源红细胞。但作为供血者时,O型血浆中的抗A抗体可能对A型受血者造成溶血风险。2020版《临床输血技术规范》特别强调,全血输注必须严格同型,而成分输血时需根据制剂类型调整策略。

在器官移植领域,血型抗体的影响更为深远。2018年《新英格兰医学杂志》报道的突破性案例显示,通过血浆置换清除受者血型抗体后,成功实现了ABO血型不相容的肾移植。这种技术为A型血患者接受B型供体器官提供了可能,但需要持续监测抗B抗体的反弹风险。

四、免疫学研究的崭新视角

近年研究发现,血型抗体与传染病的易感性存在关联。2020年深圳第三人民医院的研究显示,新冠病毒的S蛋白与A型抗原存在分子模拟现象,可能解释A型人群感染率较高的流行病学特征。这种发现为精准防控提供了新思路,但需要更多分子水平的机制研究验证。

在肿瘤免疫治疗领域,血型抗原系统正成为新的研究方向。日本国立癌症研究中心发现,A型抗原在消化道肿瘤细胞表面过表达可能影响PD-1抑制剂疗效。这种关联提示未来可能需要根据患者血型制定个体化治疗方案,但相关研究尚处于动物实验阶段。

血型系统的生物学意义远超出传统认知范畴。A型血个体的抗B抗体不仅是免疫防御的重要组成部分,更成为连接基础医学与临床实践的桥梁。随着单细胞测序技术的进步,未来研究可深入探索:不同A亚型个体的抗体表位差异、血型抗体与自身免疫疾病的关联、以及人工调控血型抗原表达的可行性。正确理解A型血的抗体特性,既是对生命奥秘的敬畏,更是推动精准医疗发展的基石。建议医疗机构加强公众科普教育,同时建立更完善的血型亚型数据库,为个性化医疗时代的到来做好准备。