血型作为人类遗传的重要标志,不仅承载着生命科学的密码,更与族群历史、文化融合交织。当一位A1血型的父亲发现孩子检测结果为A2血型时,可能产生关于遗传规律的困惑;而当人们试图用血型定义“纯汉族”身份时,背后折射的则是科学与文化认知的复杂碰撞。这种双重追问,既需要回归生物学的基因本质,也需审视历史进程中血型分布的动态演变。

一、A亚型的遗传机制解析

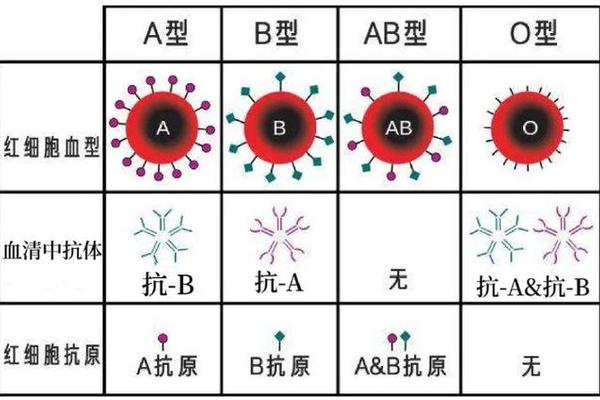

A型血并非单一类型,其亚型分化源于抗原表达的差异。根据ABO血型系统的遗传规律,A1和A2亚型的产生与H抗原的转化效率密切相关。当个体携带显性A基因时,其编码的N-乙酰半乳糖胺转移酶会将H抗原转化为A抗原,而A1亚型的抗原表达强度显著高于A2亚型。这种差异源于基因调控层面的细微变化,例如A2基因可能携带影响酶活性的突变位点。

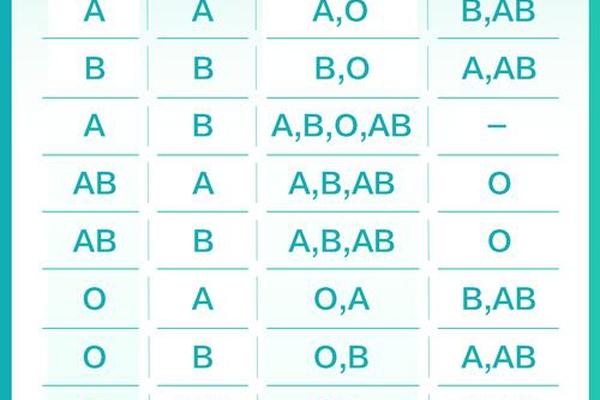

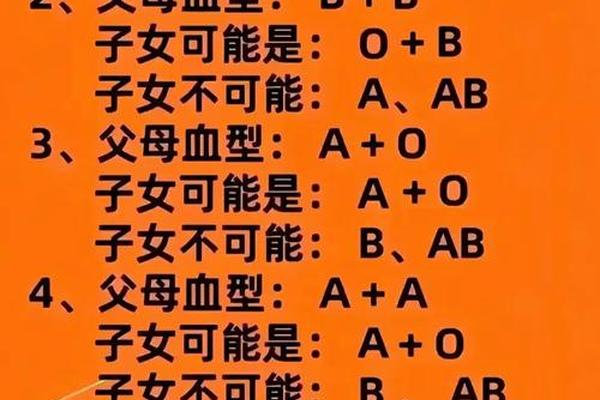

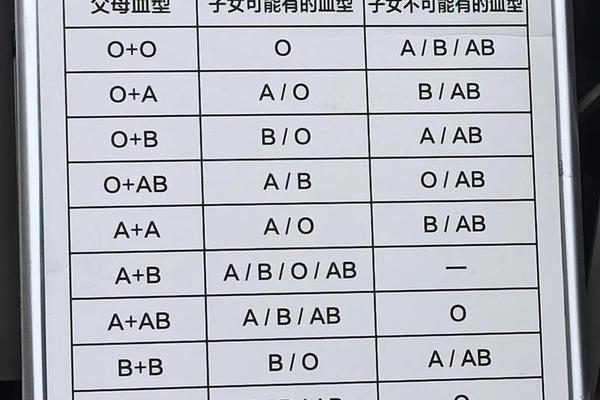

从遗传概率来看,若父亲为A1型(基因型通常为A1O或A1A2),母亲为A2型或O型时,子女出现A2亚型的可能性客观存在。例如当父母基因型分别为A1O和A2O时,子代有25%概率继承双隐性O基因组合,50%概率形成A1A2或A2O基因型,后者即表现为A2血型。这说明血型亚型的遗传遵循孟德尔定律,但需要结合具体基因型进行精确计算。

二、汉族血型分布的多元特征

现有数据显示,我国汉族人群血型分布呈O型(约41%)>B型(24%)>A型(28%)>AB型(7%)的格局,这与北方游牧民族南下、中原农耕文明扩张的历史进程高度契合。例如长江流域的A型血比例较高,可能与古代楚文化族群的血缘传承相关;而西北地区B型血占比突出,反映出匈奴、突厥等游牧民族基因融合的痕迹。

所谓“纯汉族血型”的提法存在科学悖论。基因考古研究表明,现代汉族是数千年来多民族融合的产物,O型血高频现象既可能源自黄帝部落的原生基因,也可能是百越、东夷等族群混合的结果。血型分布如同流动的基因图谱,记录着人口迁徙和文明交融的轨迹,单一血型无法定义族群纯粹性。

三、血型与族群认同的认知误区

20世纪初的种族主义理论曾将血型作为划分人种的依据,这种伪科学观点已被现代遗传学彻底否定。德国学者对古人类遗骸的研究显示,中国古人类O型血占比达80%,但这是早期人类适应采集生活的进化结果,与民族属性无关。血型的多态性本质上是环境适应与随机遗传的共同产物,不能作为文化认同的生物学依据。

在当代分子人类学视角下,线粒体DNA和Y染色体研究揭示出汉族基因库的高度多样性。例如父系O-M175单倍群和母系D4单倍群的高频出现,才是追溯族群起源的更可靠标记。相较之下,ABO血型系统的四型分类过于粗略,难以反映复杂的遗传历史层次。

四、科学认知的当代启示

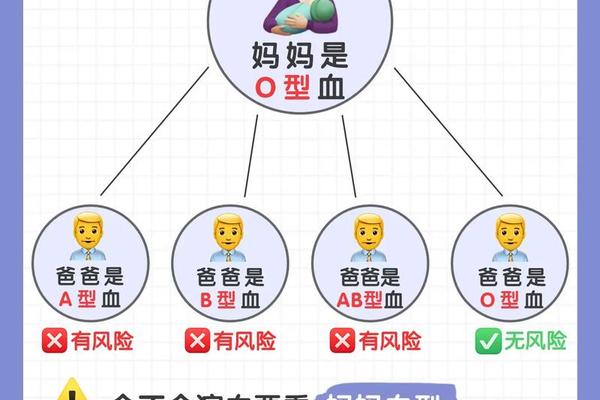

面对血型遗传的特殊案例,现代医学提倡基因检测的精准化发展。通过PCR-RFLP技术可明确区分A1和A2等位基因,比传统血清学方法更准确识别亚型。这对临床输血安全具有重要意义,例如A2型患者若误输A1型血液,可能引发免疫溶血反应,这种风险在常规血型检测中易被忽视。

关于民族血统的讨论,需要警惕生物决定论的思维陷阱。历史学家考证发现,汉族形成过程包含羌、狄、戎等多支系融合,所谓“纯血统”本质是文化认同的建构。建立正确的科学史观,既要承认基因研究的工具价值,也要防止将生物学特征异化为族群优劣的判断标准。

从A亚型的遗传之谜到汉族血型的文化隐喻,这些问题共同指向一个核心认知:生物学特征的解释必须置于动态演变的时空坐标系。血型作为遗传标记,既记录着人类适应自然的进化智慧,也铭刻着文明交融的历史记忆。未来的研究方向应当整合考古学、遗传学和历史学方法,在基因图谱中解码更丰富的文明密码,同时建立公众科学素养培育机制,使血型认知回归医学本质,让族群认同扎根文化共识。