在东亚文化中,血型与性格、婚恋的关系长期占据着独特地位。日本学者古川竹二1927年提出的血型气质论,将A型血男性描述为保守沉稳的理想丈夫人选,认为他们更青睐含蓄温婉的A型女性。这种观点在亚洲社会形成广泛传播,甚至影响职场招聘与择偶标准。然而韩国延世大学2007年的研究显示,A型血人群虽逻辑性强,却存在癌症易感性,暗示血型与健康的关系同样值得关注。

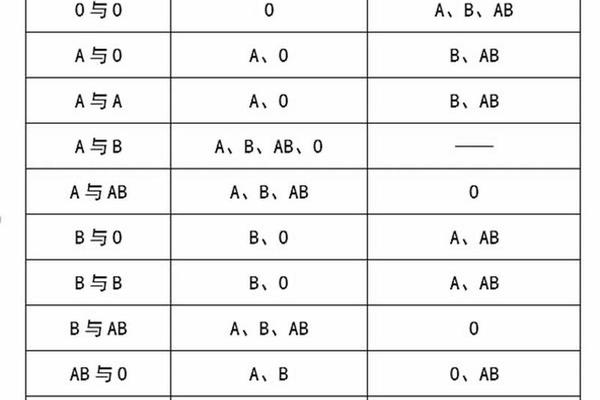

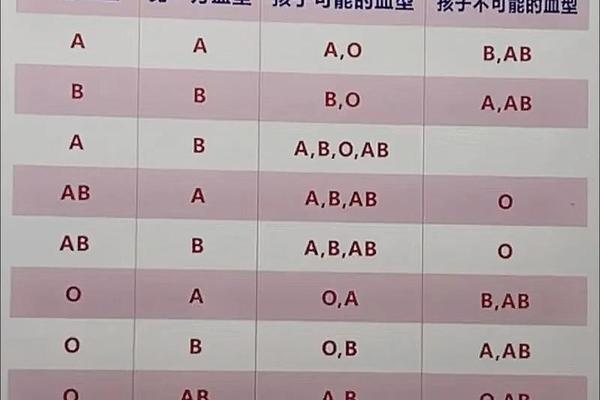

从婚恋适配角度分析,A型男性与A型女性的组合常被赋予"相敬如宾"的特质。这种细腻谨慎的相似性格,既能形成互补性默契(如共同注重家庭责任),也可能导致情感表达过于内敛的问题。而O型男性的外向性格恰好能激活A型女性的热情,O型血人年均196次性生活频率的数据,更强化了其作为"理想伴侣"的民间印象。不过这种观点忽视了AB型男性的独特审美——研究显示AB型男性虽重视外貌,但对知性气质的包容性极强。

二、血型健康优势的科学争议

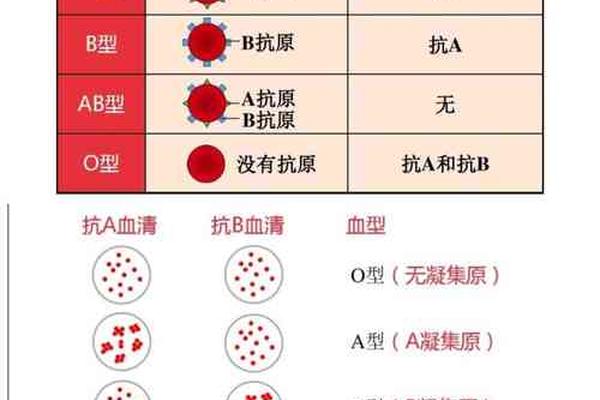

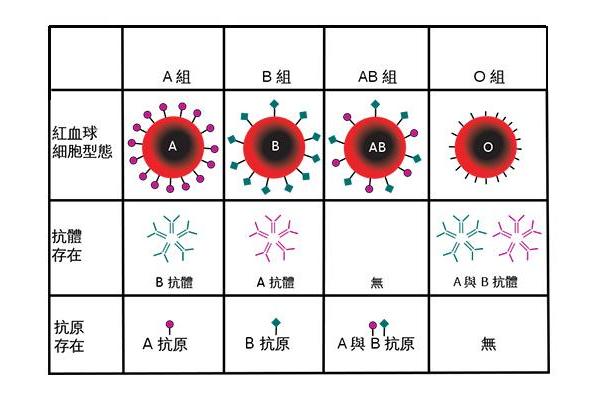

关于"最佳血型"的讨论常聚焦于O型血的特殊优势。德国学者发现O型血人群感染新冠概率较低,这与红细胞表面抗原结构有关。日本学者则观察到O型血男性发生率比其他血型低四倍,这种生理差异可能影响婚恋选择。但需要警惕的是,血型决定论常陷入简化归因的误区,例如A型血胃癌高发的研究结果,实际上受地域饮食文化等多重因素影响。

血型与免疫系统的关联研究提供了新视角。O型血因缺乏A、B抗原,在疟疾抵抗力方面表现突出,这种进化优势使其成为全球占比44%的主要血型。而AB型作为最晚出现的血型,其兼具A、B抗原的特性可能带来免疫调节优势,但相关研究仍存在矛盾。这些科学发现提示,所谓"最好血型"的判断需结合具体环境与时代背景。

三、性格特质的基因表达差异

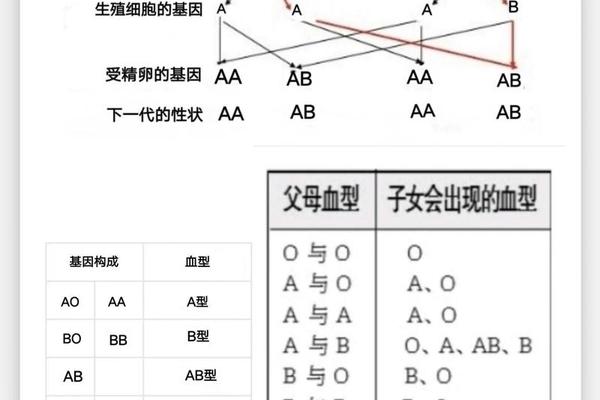

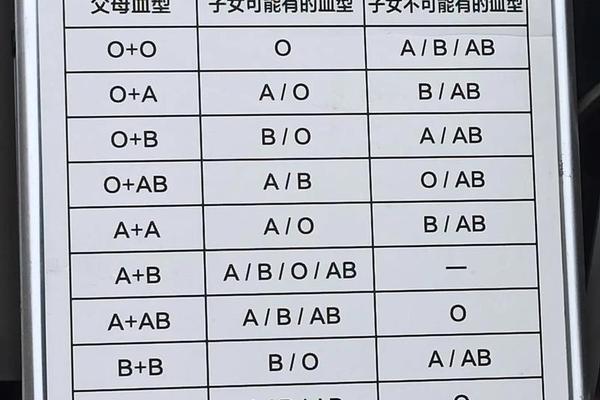

血型性格论的核心争议在于先天遗传与后天塑造的权重。古川竹二理论认为A型血男性具有与生俱来的责任感,这与韩国学者观察到A型血人群情绪稳定性评分最高形成呼应。但双生子研究证明,性格仅30%-40%受遗传影响,更多由社会环境塑造。例如B型血男性被贴上"花心"标签,实则可能源于其社交活跃度的统计偏差。

从神经科学角度,不同血型人群的多巴胺代谢差异值得关注。O型血人群冒险精神较强,可能与特定基因影响神经递质分泌有关。而A型血血清素水平较高的假说,或能解释其焦虑倾向。这些生物学机制的研究进展,为血型特质论提供了新的解释路径,但尚未形成完整理论体系。

四、文化建构与科学实证的碰撞

血型文化在日韩的盛行折射出独特的民族心理。日本企业曾将血型纳入招聘考核,韩国电影《我的B型男友》更是将血型偏见娱乐化。这种文化现象本质是巴纳姆效应的体现——模糊的性格描述引发广泛共鸣。中国社交媒体流行的"血型恋爱观"测试,正是利用了人们对自我认知的简化需求。

科学界对血型论的质疑从未停止。奥地利遗传学家伯恩斯坦1924年建立的ABO遗传模型,证明血型与性格不存在必然联系。2016年方舟子指出,血型决定论实质是披着科学外衣的现代迷信。但值得注意的是,近年表观遗传学研究发现,ABO基因可能影响肠道菌群构成,这为血型与性格的间接关联提供了新的研究思路。

总结而言,血型与婚恋适配、健康优势的关系既包含文化想象的成分,也存在值得探索的科学线索。建议未来研究应建立在大规模双盲实验基础上,重点关注血型基因与其他遗传标记的交互作用。对于公众而言,理性看待血型文化,既要承认其作为社交谈资的娱乐价值,也要避免陷入决定论误区。毕竟真正的婚恋幸福,取决于价值观契合与情感经营,而非简单的血型配对。