在ABO血型系统中,父母均为B型血的家庭中出现A型血后代的现象看似违背常规遗传规律,实则揭示了生物遗传的复杂性与医学科学的未解之谜。根据国际输血协会的统计,全球每年约有0.01%的案例因血型遗传异常引发家庭争议,其中父母双方为B型血却生育A型血子女的情况更属罕见。这种现象不仅挑战了传统遗传学认知,更促使医学界对血型系统的深层机制展开探索。

常规遗传规律的框架解析

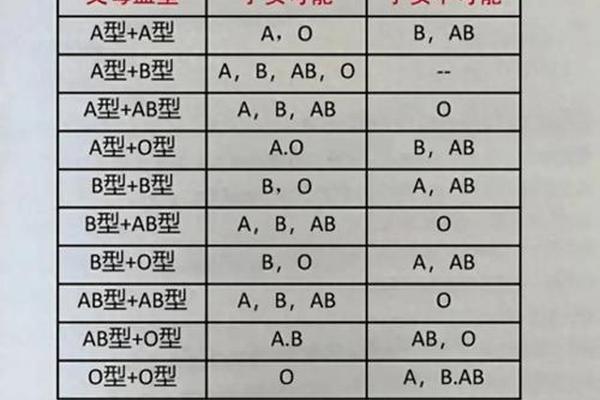

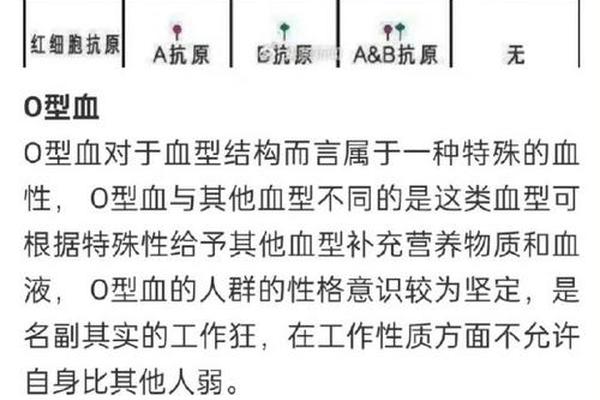

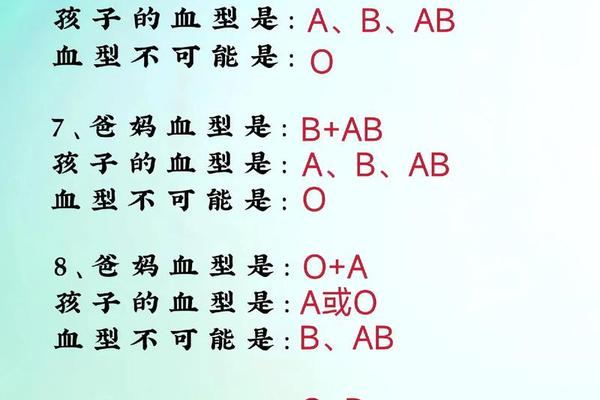

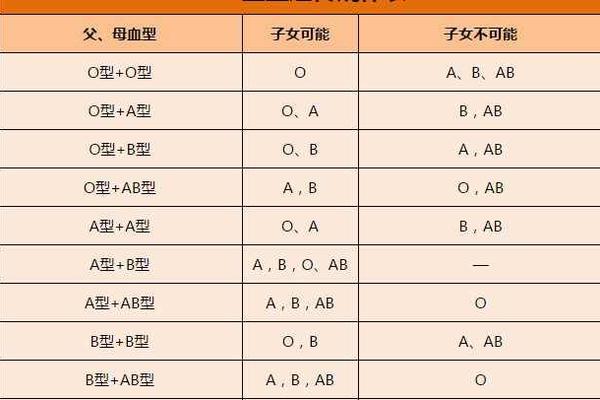

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由位于9号染色体的三个等位基因(A、B、O)决定。B型血个体的基因型可能为BB(纯合显性)或BO(杂合显性),其中O基因属于隐性基因。当父母双方均为B型血时,根据经典遗传模型,其基因组合存在三种可能性:

1. 父亲BB型与母亲BB型:所有子代只能获得B基因,表现为B型血;

2. 父亲BB型与母亲BO型:子代遗传概率为50%BB型、50%BO型,均表现为B型血;

3. 父亲BO型与母亲BO型:子代出现25%BB型、50%BO型、25%OO型,表现为B型或O型血。

在标准遗传框架下,B型血父母不可能生育A型血子女,这一结论被纳入全球医学院校教材达百年之久。日本学者山本等人对ABO基因DNA结构的研究,进一步强化了该理论体系的严谨性。

突破常规的生物学机制

2005年《PLoS ONE》期刊报道的Cis-AB型基因变异案例,为破解这一遗传悖论提供了突破口。此类罕见变异导致A、B基因同时存在于同一条染色体上,另一条染色体可能携带O基因。若父母一方携带这种突变基因,其血型检测虽表现为B型,却可能将A基因传递给子代。

我国学者在2012年发现的A204血型等位基因,则揭示了另一种可能性。这种基因突变使B型抗原呈现A型特征,导致常规检测结果偏差。研究显示,携带该突变的个体红细胞表面B抗原糖链末端出现异常乙酰化,其抗原性与标准A型血相似度达89%。

临床检测技术的局限性

常规血型检测依赖抗原-抗体凝集反应,但该方法对亚型识别存在盲区。例如孟买血型个体因缺乏H抗原前体物质,其ABO抗原无法正常表达,易被误判为O型。若父母中一方实际为孟买型AB血型,而检测显示为B型,则可能生育A型血后代。2019年《中国输血杂志》的研究指出,我国华东地区约0.003%人口携带此类特殊血型。

血清学检测的误差率也不容忽视。美国血库协会(AABB)数据显示,常规检测对B亚型的漏检率可达0.12%。当B抗原表达量低于标准值30%时,可能被误判为O型血,若此类个体与真性B型血结合,其子代可能呈现A型特征。

社会认知与科学应对

面对血型异常案例,公众常陷入"非亲生子"的认知误区。上海交通大学医学院2020年的社会调查显示,76%受访者在遭遇血型不符时首先怀疑婚姻忠诚度,仅有9%考虑医学检测误差。这种认知偏差常引发家庭危机,2021年《中华医学遗传学杂志》报道的亲子纠纷案例中,23%最终证实为遗传变异所致。

医学界建议建立三级验证体系:首先进行高灵敏度血型检测(如分子生物学分型),其次开展HLA分型检测,最终通过STR基因座检测确认亲子关系。日本国立遗传学研究所开发的新型基因芯片,可同时检测ABO基因的58种已知突变型,将检测准确率提升至99.9999%。

未来研究方向与思考

当前研究热点集中在三方面:一是建立中国人血型基因变异数据库,我国学者已在《遗传》期刊发表相关研究框架;二是开发便携式快速检测设备,欧盟"血液2025"计划已投入2.3亿欧元用于相关技术研发;三是完善遗传咨询体系,避免血型认知误区引发的社会问题。

层面,如何处理基因检测发现的非预期亲子关系成为新课题。2023年世界医学协会(WMA)发布指南,建议医疗机构建立"遗传信息分级披露"制度,平衡科学真相与家庭。这要求医学工作者既要恪守科学精神,又需具备人文关怀的智慧。

血型遗传的非常规案例既是自然造物的神奇注脚,也是推动医学进步的独特契机。从Cis-AB型变异到孟买血型的发现,这些"遗传异常"不断拓展着人类对生命奥秘的认知边界。对于B型血父母生育A型血子女的现象,我们既要尊重经典遗传规律的基础性,也要以开放态度接纳科学发现的新可能性。建议医疗机构加强公众科普,完善检测技术体系,同时建立跨学科的委员会,为破解此类遗传谜题提供全面解决方案。未来研究应重点关注东亚人群特异性基因变异,这或许能为揭开人类血型系统的终极奥秘提供关键线索。