血型鉴定是临床医学和输血安全的核心环节之一,对于个体健康管理、疾病预防及治疗具有不可替代的作用。已知自身为A型血的人群,常存在进一步确认Rh血型(A+或A-)的需求,同时也会对亲属血型推断产生兴趣。这一过程不仅涉及ABO系统的复杂性,还需要结合Rh血型系统等多维度分析,其科学原理和技术方法共同构成了现代血型学的基石。

血型系统的基本原理

ABO血型系统由红细胞表面A、B抗原的存在与否决定,A型血个体携带A抗原,血清中含抗B抗体。但血型的判断并非单一维度,Rh血型系统作为另一重要分类标准,通过D抗原的表达情况将人群分为Rh阳性(如A+)和Rh阴性(如A-)。Rh阴性血型在亚洲人群中仅占约0.3%-0.5%,其临床意义在输血和妊娠管理中尤为突出。

抗原-抗体反应是血型检测的核心机制。A型血的红细胞与抗A试剂发生凝集,而与抗B试剂无反应,这种特异性反应构成了正向定型的科学基础。血清中的抗体反向验证(如A型血应含抗B抗体)形成双重验证机制,确保检测准确性。值得注意的是,A型血中还存在A1、A2等亚型,这些亚型的抗原表达强度差异可能导致血清学检测的误判,需通过分子生物学手段进一步确认。

Rh血型的精准判定

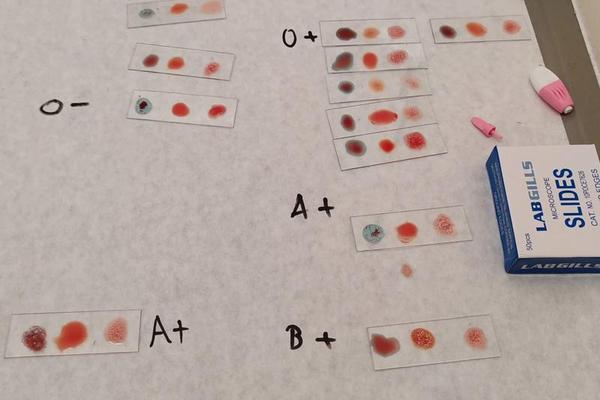

区分A+与A-的关键在于RhD抗原检测。传统血清学方法使用抗D试剂,若红细胞与抗D血清发生凝集则为Rh阳性,反之为阴性。但Rh系统存在弱D、部分D等变异型,这些特殊情况下需结合基因分型技术。例如无锡血站通过荧光PCR技术成功鉴定了2例弱D型病例,显示出分子诊断在复杂血型判定中的优势。

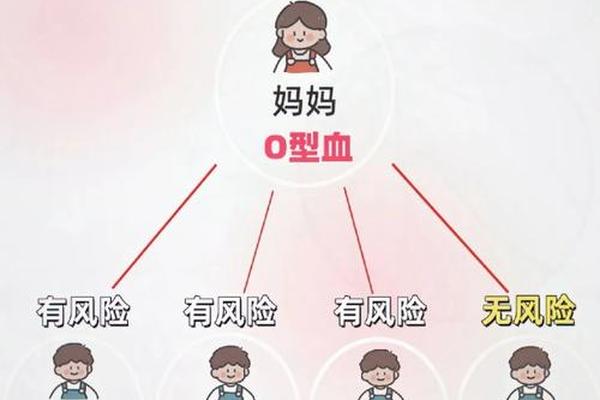

对于普通人群,常规检测即可满足需求:使用抗D单克隆抗体进行玻片法或试管法检测,阳性反应直接判定为A+。若初筛阴性,需通过间接抗球蛋白试验排除弱D型可能。孕妇群体则需特别注意,Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,可能引发新生儿溶血病,此时血型鉴定需结合抗体效价监测。

亲属血型推断的可能性

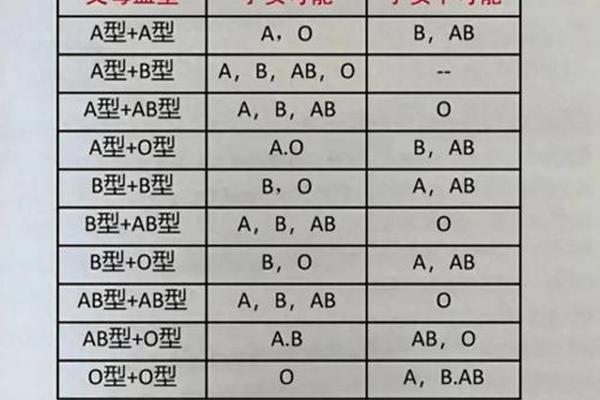

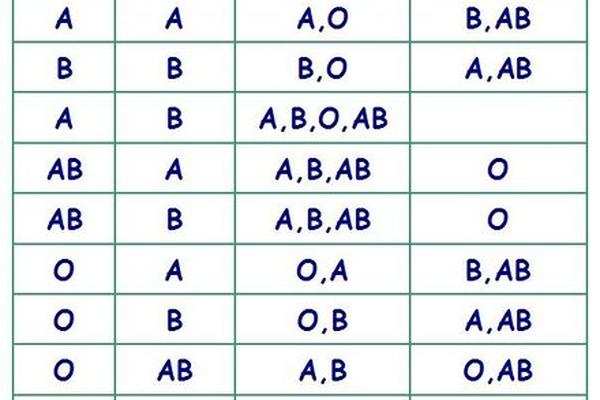

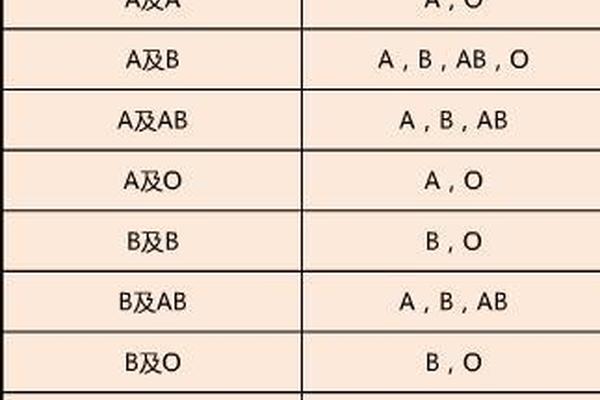

基于孟德尔遗传定律,A型血个体的亲属血型可通过基因型组合进行概率推算。A型血的基因型可能是AA或AO,若父母一方为O型(ii),则子女不可能出现AB型;若父母均为A型,子女出现O型的概率为25%。但需注意罕见情况,如孟买型(hh基因型)可能干扰常规检测结果,这类个体即使携带A基因也无法表达A抗原,易被误判为O型。

基因检测技术为此提供了更精确的解决方案。通过分析ABO基因第6、7外显子的碱基序列,可准确区分AA、AO基因型。例如,A2亚型因基因突变导致转移酶活性降低,其抗原表达强度仅为A1型的1/4,传统血清学检测易漏检,而PCR-RFLP技术可有效识别。这类分子诊断手段已在国内多家血站应用于疑难血型鉴定。

技术创新与临床转化

血型鉴定技术正经历从经验判断向智能检测的转型。传统玻片法依赖肉眼观察凝集现象,存在15%-20%的主观误差风险。而流式细胞术通过荧光标记抗体定量分析抗原表达强度,对A3、Ax等弱亚型的检测灵敏度提升百倍,且可实现自动化分析。无锡血站建立的荧光PCR一体化检测平台,将血型鉴定时间缩短至3小时,准确率达99.99%。

未来发展方向聚焦于床旁快速检测与多组学整合。纳米生物传感器可实现在10分钟内完成全血样本的ABO/Rh双系统检测,其微型化设计适用于急救场景。血型抗原与疾病易感性的关联研究揭示新可能——例如A型血人群的心血管疾病风险可能与von Willebrand因子水平相关,这为个性化医疗提供了新的生物标志物研究方向。

血型鉴定从简单的血清学实验发展为多技术融合的精准医学体系,其科学内涵不断深化。对于已知A型血的个体,通过血清学与分子生物学结合的方法可准确判定Rh状态,并推演亲属血型遗传概率。技术创新不仅提升了检测效率,更拓展了血型在疾病预测、个体化治疗中的应用场景。建议高危人群(如育龄女性、稀有血型者)建立血型档案,医疗机构则应推进分子检测技术的标准化应用。随着单细胞测序技术的发展,未来或将实现血型系统的全息解析,为人类健康管理提供更强大的工具支持。