血型作为人类遗传的重要标志,不仅与医疗输血息息相关,也承载着个体身份的生物密码。围绕“父母何种血型组合可能生出A型血”以及“A+血型是否属于熊猫血”两个核心问题,本文将从遗传学原理、血型系统分类、特殊案例及社会认知误区等角度展开探讨,揭示血型背后的科学真相。

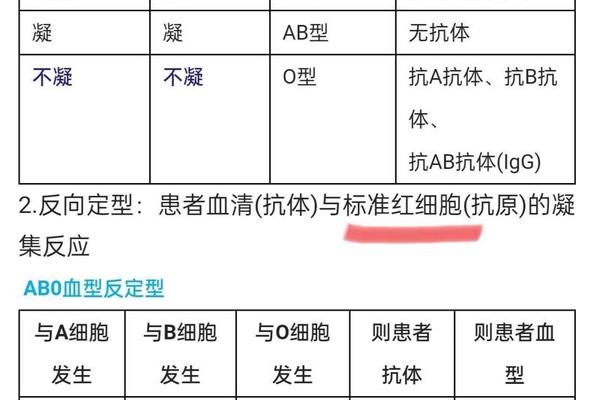

ABO血型系统的遗传机制

在ABO血型系统中,基因型与表现型的关系遵循孟德尔遗传定律。每个个体携带来自父母的两个等位基因,其中A、B为显性基因,O为隐性基因。A型血的基因型可能是AA(纯合型)或AO(杂合型),这直接决定了其传递基因的可能性。

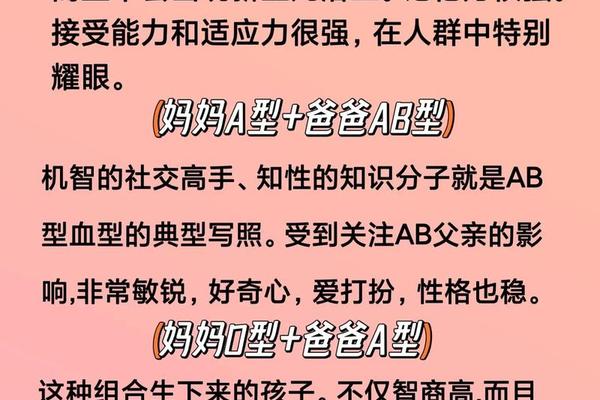

当父母一方为A型血时,其可能携带的基因组合将显著影响后代血型。例如A型(AA)与O型(OO)结合时,所有子女都将获得AO基因型,表现为A型血;而A型(AO)与O型(OO)组合,则有50%概率生育A型血(AO)或O型血(OO)子女。这种显隐性基因的传递规律,构成了血型遗传预测的基础框架。

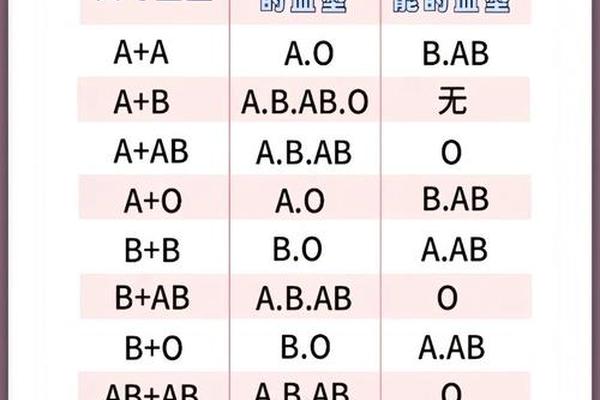

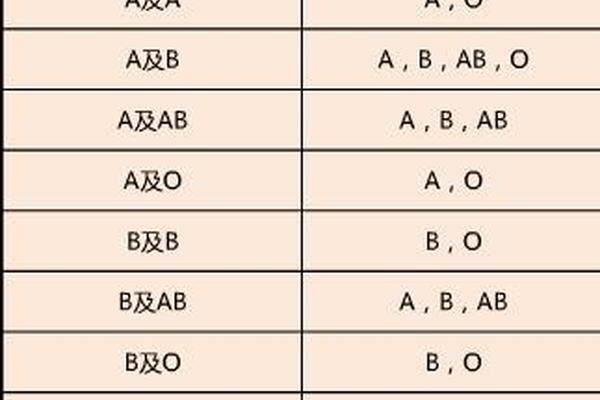

父母血型组合的可能性分析

根据国际输血协会的研究数据,父母不同血型组合生育A型血后代的概率存在显著差异。最具代表性的组合包括:

值得注意的是,AB型父母理论上无法生育O型血后代,但可能通过基因重组产生A型或B型子女,具体概率取决于AB型父母的基因亚型。

Rh血型系统的特殊属性

关于“A+血型是否属于熊猫血”的疑问,需明确ABO系统与Rh系统的区别。Rh血型系统独立于ABO系统,以红细胞是否携带D抗原来划分阳性(+)或阴性(-)。在我国汉族人群中,Rh阴性血型(俗称熊猫血)占比不足3%,而A+血型中的“+”代表Rh阳性,属于普遍存在的常规血型。

Rh阴性血型的特殊性在于其抗原缺失可能引发母婴溶血反应。当Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞抗原可能刺激母体产生抗体,导致后续妊娠发生新生儿溶血病。这种免疫反应机制与ABO系统的自然抗体存在本质差异。

特殊遗传现象的解读

临床上偶发的“血型异常”案例,往往源于罕见的遗传变异。例如孟买血型人群因缺乏H抗原前体物质,其ABO基因无法正常表达,常规检测显示为O型,但实际可能携带A或B基因。若孟买型(hh)个体与普通A型结合,可能诞下表型为A型或AB型的子女,这种案例曾导致亲子关系误判。

ABO亚型的存在也增加了血型判断的复杂性。如A2亚型因抗原表达微弱易被误判为O型,这类人群若与B型结合,可能生育出常规遗传规律外的AB型后代。这些特殊案例提示,在司法鉴定和医疗实践中需结合基因检测技术以提高准确性。

社会认知误区与科学启示

公众对血型存在两大常见误解:其一是夸大O型血的“万能供血”作用,忽视Rh系统和其他血型抗原的潜在风险;其二是将古代“滴血认亲”方法与现代遗传学混为一谈。实际上,ABO血型仅能排除部分亲子关系,而DNA STR分型技术才是司法认可的鉴定手段。

在临床输血领域,最新研究建议建立区域性稀有血型库,运用基因编辑技术改造红细胞抗原。2023年《自然》杂志报道的CRISPR基因编辑成功制备通用型O型红细胞的研究,为缓解血源短缺提供了新思路。未来血型研究或将突破遗传限制,实现按需定制安全血源。

血型遗传既是生命延续的密码,也是医学进步的阶梯。正确理解ABO与Rh系统的遗传规律,既能消除“熊猫血”等概念的认知偏差,也能为优生优育提供科学指导。随着基因测序技术的发展,血型研究正从表型观察走向分子机制探索,这要求公众建立更精准的血型认知体系。建议医疗机构加强血型科普教育,同时推进血型基因数据库建设,为精准医疗时代奠定基础。