在医学与大众文化的交汇处,血型始终是充满神秘感的话题。近年来,"A5型血"和"第五种血型"的概念在互联网上悄然兴起,这类说法将血型分类从传统的ABO系统延伸至更复杂的领域,甚至与遗传组合、性格特征相关联。这类概念的流行既反映出公众对个性化健康信息的渴求,也暴露出科学认知与民间传说之间的认知鸿沟。

一、血型分类体系的科学溯源

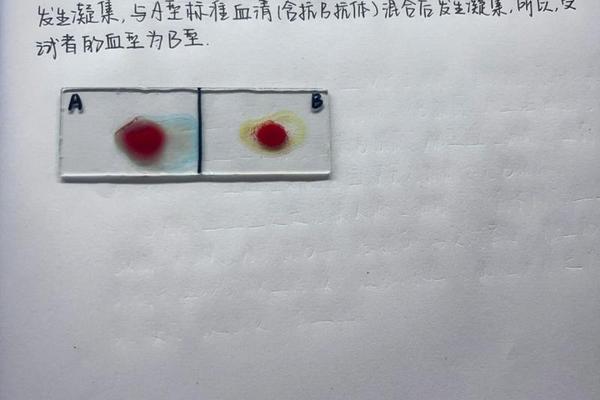

现代血型系统的科学基础始于1900年卡尔·兰德施泰纳对ABO血型的发现。通过交叉混合实验,他首次将人类血液分为A、B、O三型,其学生后续补充发现AB型,形成沿用至今的ABO系统。这一分类依据红细胞表面抗原的差异,具有明确的生物化学基础。此后发现的Rh血型系统,则通过是否存在D抗原来区分阳性和阴性,在输血医学和母婴健康领域具有重要价值。

目前国际输血协会认可的血型系统多达43种,包括Kell、Duffy、MNS等系统,每种都对应特定抗原组合。这些系统的发现过程均遵循严格的实验验证流程,例如MNS系统于1927年通过抗体反应实验确立。所有科学界公认的血型分类,都建立在可重复验证的免疫学证据之上。

二、A5型血说法的源起与争议

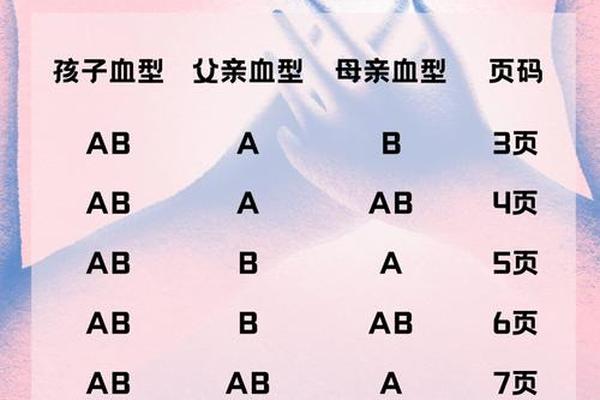

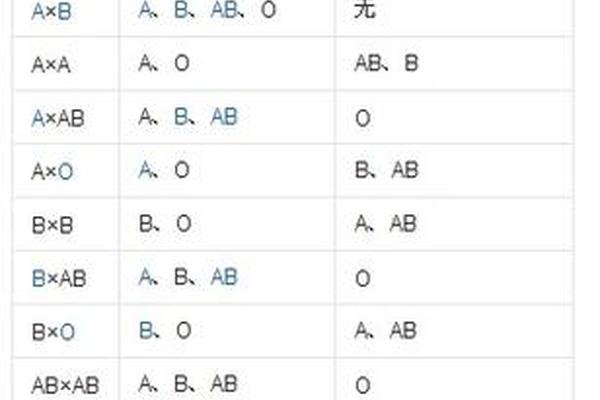

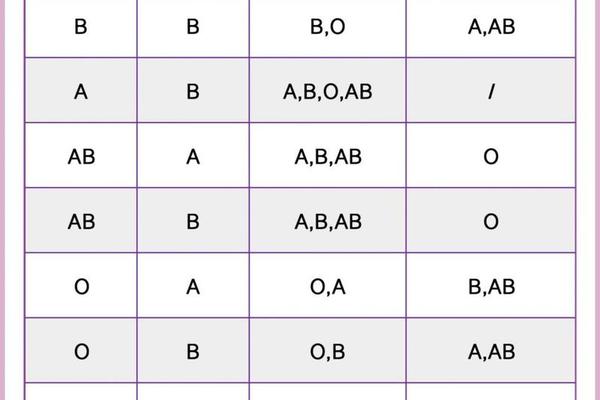

A5型血"的概念主要来源于某些非学术出版物,如《性格的神奇力量》等作品。这类理论声称,当父亲为B型、母亲为A型时,子女会形成独特的A5型血,其性格兼具批判精神与情感压抑特质,在职业选择上倾向于需要人际技巧的领域。该理论将血型遗传简化为父母血型的机械组合,忽视了ABO系统实际的显隐性遗传规律。

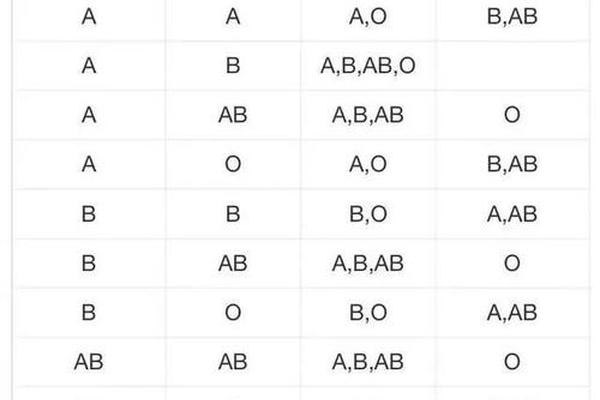

医学研究明确显示,ABO血型的遗传遵循孟德尔定律。A型与B型父母结合,子女可能呈现A、B、AB型,但不会产生超出ABO系统的新类型。所谓的"A5型"既未在抗原抗体反应实验中被发现,也未获得国际血液学组织的认证。这种分类本质是将血型与性格测试相结合的伪科学产物。

三、第五种血型的认知误区

关于"第五种血型"的民间传说,可能源于对稀有血型系统的误解。Rh阴性血型在汉族人群中仅占0.3%-0.5%,其稀缺性使民间赋予它"熊猫血"的称号。但Rh系统属于独立于ABO的另一个分类维度,不能与ABO类型简单叠加为第五种。某些文献提及的Hh血型系统,虽然确实存在极其罕见的孟买型,但全球案例不足400例,且仍属于ABO系统的特殊变异。

真正具有科学意义的"新血型"发现,需要满足严格标准。如2012年发现的Junior和Langereis系统,经过长达十年的多中心研究,确认了其抗原的分子结构及临床意义。这些发现均通过同行评审论文公布,与网络流传的"第五种血型"有本质区别。

四、非科学分类的社会影响

血型伪科学在东亚社会影响深远,日本某些企业曾将血型作为招聘参考,韩国婚恋市场也存在血型匹配的迷信。这类做法已被证实可能构成就业歧视,日本厚生劳动省2005年即出台指引禁止此类行为。更严重的是,错误血型观念可能导致医疗风险。网络流传的"A5型需特殊饮食"等说法,缺乏营养学研究支持,可能误导公众忽视真正的健康管理要素。

值得警惕的是,某些商业机构正利用这类概念牟利。基因检测公司推出"血型性格套餐",收费高达普通血型检测的20倍;美容行业推出"专属A5型护肤配方",其成分与普通产品无异。这些商业行为不仅违背科学,更可能延误消费者获取真正有效的健康信息。

五、未来研究与公众教育的平衡

在科研层面,血型研究正向分子机制深入。2025年血型及HLA生物制品项目的进展显示,科学家正在探索ABO基因与组织相容性抗原的相互作用,这些研究可能为器官移植带来突破。针对稀有血型,中国稀有血型联盟建立的动态数据库,通过智能匹配技术将供体响应时间缩短至72小时,这类实践才真正体现血型研究的医学价值。

公众教育需要建立分级传播体系。医疗机构可通过可视化数据展示ABO系统的遗传规律,例如开发交互式遗传模拟程序;科普平台应设立血型谣言辟谣专区,定期更新权威研究进展。对于辅酶Q10等与血型无关但被商业捆绑的概念,需要明确其作用机制与适用边界。

本文的探讨揭示,血型系统的科学内涵远比民间传说复杂精密。A5型和第五种血型的概念虽具有文化传播的趣味性,但缺乏实证基础。在生命科学高速发展的今天,我们既要保持对未知领域的好奇,更要坚守科学理性的认知框架——唯有如此,才能避免伪科学对医疗秩序的干扰,使血型研究真正服务于人类健康福祉。