在血型与性格的关联性讨论中,A型血男性常被描述为内敛谨慎、追求完美且具有强烈责任感,而O型血女性则表现出直率果敢、理性务实的特质。这两种性格的组合常被认为具有互补性:A型男性的细致能弥补O型女性的粗线条,O型女性的行动力则能推动A型男性走出犹豫。日本学者古川竹二曾提出,A型人倾向于“遵循规则”,O型人则“重视现实”,这种差异在婚恋中可能形成动态平衡。

从行为模式来看,A型男性在关系中倾向于幕后主导,O型女性则更适合前台执行。例如在家庭分工中,A型男性常通过细致规划掌握决策权,O型女性则通过高效执行落实具体事务。这种“投手与接球手”式的协作模式,在多项婚恋研究中被验证为高稳定性组合。然而当O型女性的个人英雄主义与A型男性的控制欲发生冲突时,双方可能陷入冷战僵局,此时A型男性易因过度压抑情绪而爆发,O型女性则会因直率表达加剧矛盾。

二、情感模式与忠诚度表现

关于O型血男性是否重感情的问题,现有研究呈现矛盾结论。部分观点认为O型男性具有“目的导向型”情感模式:他们对认定的伴侣表现出极强的忠诚度,甚至愿意为保护关系投入全部资源。这种特质源于O型血人群对生存本能的重视,在进化心理学框架下可理解为对家族延续的执着。例如在影视作品中,O型血角色常被塑造成甘为爱人赴汤蹈火的硬汉形象,这与他们现实中的行动派作风高度吻合。

然而也有研究指出,O型男性的情感投入具有条件性。当他们认为伴侣无法满足现实需求(如事业支持或家庭管理)时,可能理性终止关系。这种“务实主义情感观”与A型女性注重细节的性格易产生摩擦:A型女性期待持续的情感反馈,而O型男性更关注关系带来的实际效益。临床心理咨询案例显示,O型男性在婚恋危机中较少出现情绪失控,但分手后复合意愿也显著低于其他血型群体。

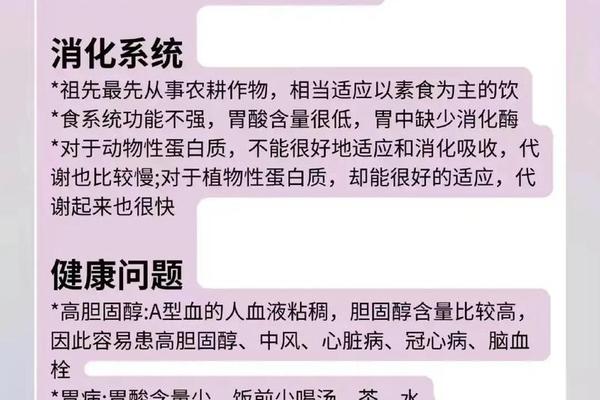

三、医学视角下的适配风险

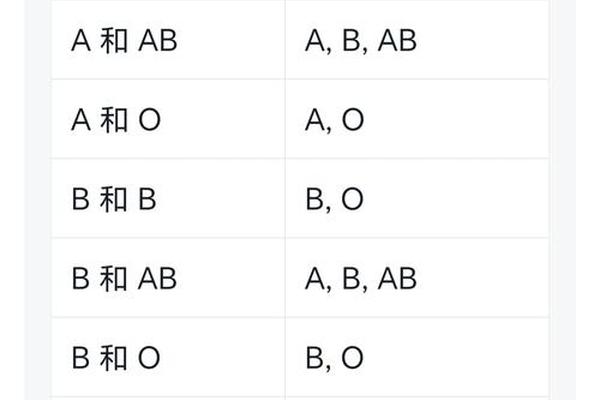

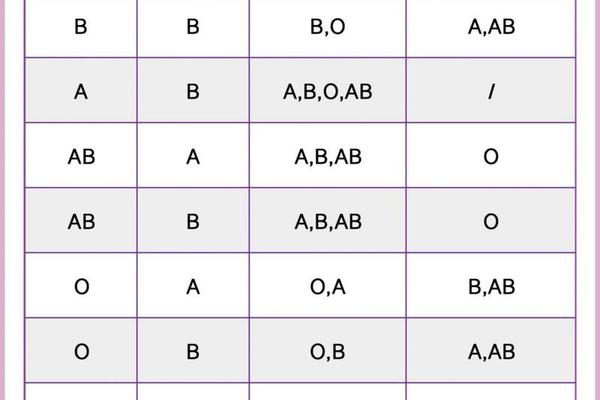

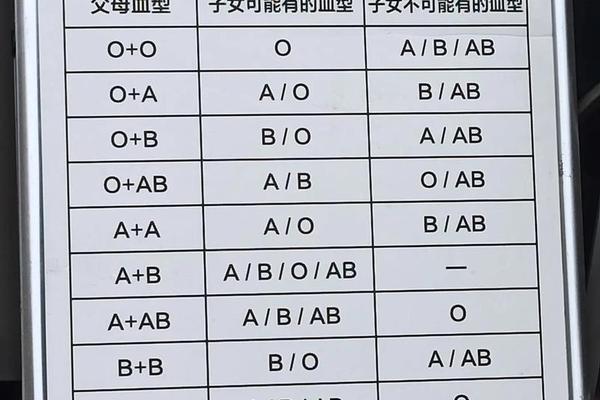

从生物医学角度审视,A型男与O型女的组合需特别注意新生儿溶血风险。当母亲为O型血、父亲为A型血时,胎儿有50%概率遗传A型血,此时母体可能产生抗A抗体攻击胎儿红细胞。统计显示,我国O型血孕妇中ABO溶血发生率约为15%,其中严重病例约占3%。建议此类夫妇在孕16周进行抗体效价监测,当效价≥1:128时需接受免疫球蛋白注射干预。

值得注意的是,血型对性格的影响在学术界仍存争议。2014年《日本心理学杂志》对超10万样本的研究表明,血型与人格特质无统计学显著关联。而哈佛大学2019年的脑成像研究更发现,所谓“血型性格”更多源于文化暗示而非生理机制。因此将婚恋问题简单归因于血型可能产生认知偏差,还需结合成长环境、教育背景等多维度分析。

四、文化建构与社会认知

东亚社会对血型婚配的集体迷恋,实质是现代化进程中寻找确定性的一种文化投射。日本1980年代的血型产业年产值曾超3亿美元,涵盖从恋爱指南到职场管理的全领域。这种社会现象催生了独特的认知框架:人们通过血型标签快速简化人际判断,A型男与O型女被视为“传统家庭范本”,既符合男性主导的社会期待,又满足女性持家的角色定位。

但新兴研究正在解构这种刻板印象。韩国首尔大学2023年的追踪调查显示,血型配对论支持者更易陷入关系僵化,因其过度依赖预设模式而忽视个体差异性。建议当代婚恋教育应强调:血型可作为趣味性话题,但决策时需回归具体个体的行为观察与情感沟通。未来研究可探索血型认知偏差对关系质量的量化影响,以及跨文化背景下的差异表现。

总结与建议

A型男与O型女的婚恋组合既存在传统认知中的互补优势,也潜藏医学风险与文化局限。O型男性的情感表现呈现“外显忠诚”与“内隐理性”的双重性,需结合具体情境判断。建议伴侣在关系中建立双向沟通机制,既要善用血型特质促进理解,也要警惕标签化认知造成的误判。对于计划生育的夫妇,孕前血型筛查与遗传咨询不可或缺。未来研究需在更大样本中验证血型与性格的关联强度,并发展更精准的婚恋适配评估模型。