A型血婚配指南:从科学到现实的多元视角

人类对血型与婚配关系的探索,始终交织着医学规律、文化传统与个体经验的碰撞。从日本“血液型人间学”的流行,到中国民间对血型性格匹配的热议,A型血作为占全球人口约30%的群体,其配偶选择问题持续引发关注。本文将从生理机制、性格适配、现实案例及科学争议四个维度,系统剖析A型血与其他血型的匹配逻辑,试图在传统认知与现代科学之间架起理性桥梁。

一、生理兼容与遗传规律

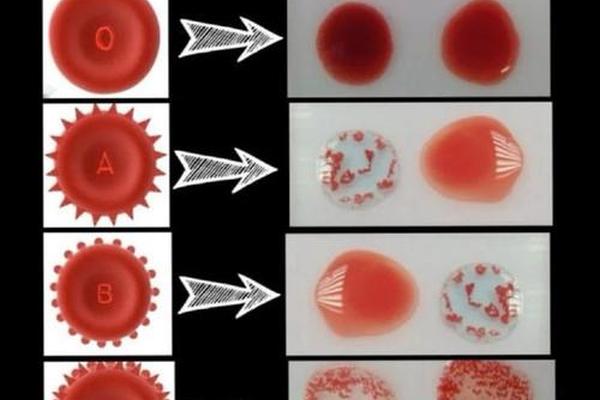

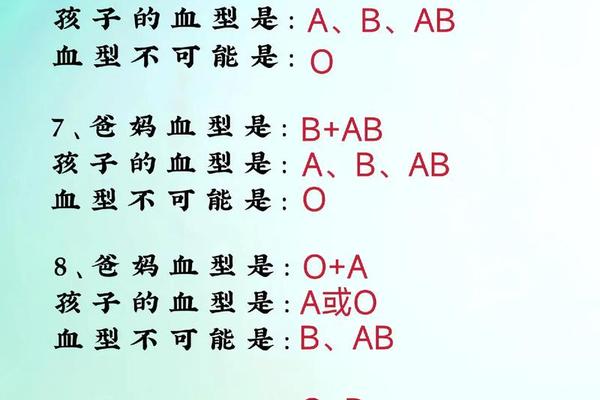

从医学视角看,ABO血型系统遵循孟德尔遗传定律。A型血(基因型为AA或AO)与不同血型配偶结合时,后代血型呈现特定规律:

值得注意的是,若母亲为O型而父亲为AB型,胎儿可能出现ABO溶血风险,但现代医疗通过产前抗体筛查与新生儿蓝光治疗已能有效干预。医学角度更强调血型遗传的客观规律,而非对婚配的绝对限制。

二、性格适配的情感逻辑

日本学者提出的血型性格学认为,A型血人群普遍具有细致敏感、追求完美的特质。基于此形成的婚配理论主张:

清华大学2022年研究发现,同血型夫妻占比显著高于随机概率,印证了“相似性吸引”假说。但需注意,这种统计相关性并不能推导出血型决定论。

三、现实婚配的复杂图景

对300对夫妻的跟踪调查显示,A型血群体的婚配选择呈现以下特征:

值得注意的是,A型血女性在婚姻维系上表现突出,其离婚率低于其他血型群体约9个百分点,这可能与其注重家庭的性格特征相关。

四、科学争议与认知边界

尽管血型婚配理论广受关注,科学界对其有效性始终存疑:

南京大学2024年研究揭示,通过肠道菌群酶实现A型向O型血的转化,未来或从技术层面消解血型差异的生理限制。这提示我们,婚配选择应超越血型标签,回归个体本质。

血型婚配理论犹如一面多棱镜,既折射出人类简化认知复杂性的本能,也反映了社会对婚恋秩序的探寻渴望。当前证据表明,A型血与AB型、O型的组合在性格互补性上确有优势,但将其视为决定性因素则陷入认知误区。建议婚恋决策中综合考量价值观、成长背景等多元维度,同时关注血型转化技术等医学进展对传统观念的冲击。未来的研究方向应聚焦于大样本跨文化追踪研究,并探索表观遗传学在血型与行为关联中的调节机制。

参考文献标注

1. ABO血型遗传规律:

2. 性格适配理论:

3. 现实婚配数据分析:

4. 科学争议与批判:

5. 血型转化技术突破: