在医学教科书中,AB型血常被称为"万能受血者",这种说法源于其血浆中不含有抗A和抗B抗体的特性。但当AB型患者接受A型血液时,这个"万能"标签是否仍然成立?深入探究这一命题,不仅关系到输血医学的基本原则,更揭示了人体免疫系统的精妙调控机制。

ABO血型系统的生物学基础

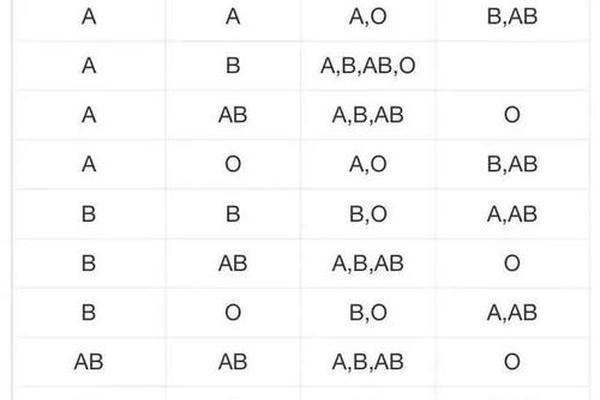

ABO血型系统的核心在于红细胞表面的抗原差异:A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,AB型血同时具有A、B两种抗原,而O型血则完全缺失这两种抗原。这种抗原分布直接决定了血浆中抗体的存在形式——每个个体的血浆中都会自动产生针对自身红细胞所缺乏抗原的抗体。

这种"抗原-抗体互补"机制是进化形成的免疫防御系统。例如A型血个体血浆中存在抗B抗体,当遭遇B型红细胞时,抗体立即识别并触发免疫反应。AB型血的特殊性在于其血浆中既无抗A也无抗B抗体,这种免疫宽容性构成了其作为受血者的理论基础。

万能受血者的理论依据

从抗原抗体反应原理出发,AB型血接受A型血液时,供血者血浆中的抗B抗体理论上不会攻击受血者的红细胞,因为AB型红细胞同时携带A、B抗原。实验室检测显示,当输入量小于800ml时,A型供血血浆中的抗体浓度可被稀释至安全阈值以下。这种特性在二战时期曾被广泛应用,战地医院常将AB型作为紧急输血的首选。

但输血医学研究揭示,这种"万能性"存在严格限制。当输入超过全身血容量30%的异型血液时,供血者血浆中的抗体浓度可能突破临界值,引发补体激活级联反应。2019年日本学者通过体外模拟实验证实,输注2000ml A型全血后,AB型受血者血清中抗B抗体效价仍可能达到1:64的危险水平。

临床实践中的三重限制

现代输血医学强调成分输血原则。当AB型患者仅接受A型红细胞悬液(经洗涤去除血浆)时,由于去除了99%的血浆抗体,溶血风险显著降低。但若输入A型全血,供血者血浆中的抗B抗体将与受血者红细胞表面的B抗原结合,这种风险在新生儿换血治疗中尤为突出。

Rh血型系统的介入使问题复杂化。若AB型受血者为Rh阴性,输入Rh阳性的A型血液将引发致敏反应。我国临床数据显示,这种跨Rh血型输血引发的迟发性溶血反应发生率可达0.3%。

次要血型系统的抗原差异不容忽视。即使ABO和Rh系统完全匹配,Kell、Duffy等300多个次要血型抗原的差异仍可能引发输血反应。2018年新乡医学院的研究表明,约7%的"相容性"输血仍会出现亚临床溶血。

免疫微环境的动态平衡

近年研究发现,输血引发的免疫反应并非简单的抗原抗体结合。AB型受血者的树突状细胞在接触A型红细胞后,会启动抗原呈递过程,诱导T细胞免疫耐受。这种机制解释了为何少量异型输血通常不会引发剧烈反应。

但大规模输血会打破这种平衡。当输入量超过机体免疫调节能力时,补体系统将被全面激活。上海第六人民医院的体外实验显示,输入3000ml A型全血后,AB型模拟血清中C3a过敏毒素浓度可达正常值的18倍,显著增加多器官衰竭风险。

现代输血医学的应对策略

基于上述风险,我国《临床输血技术规范》明确规定:除极端紧急情况,必须坚持同型输血原则。当AB型患者必须接受A型血液时,需进行严格的血浆去除处理,并控制输注速度不超过2ml/kg/h。

交叉配血技术的最新发展为此提供了保障。采用微柱凝胶法可检测出传统试管法难以发现的弱抗体反应,将配型失误率从0.1%降至0.01%。某些三甲医院已开始应用分子血型检测技术,通过基因测序精准预测抗原表位,彻底消除次要血型不合的风险。

总结而言,AB型血的"万能受血者"称号是特定历史条件下的经验总结。在现代输血医学框架下,这种说法已不能准确反映复杂临床现实。建议未来研究应着重开发通用型人工血液替代品,同时加强公众教育,破除"万能血"的认知误区。只有坚持科学输血原则,才能最大限度保障患者的生命安全。