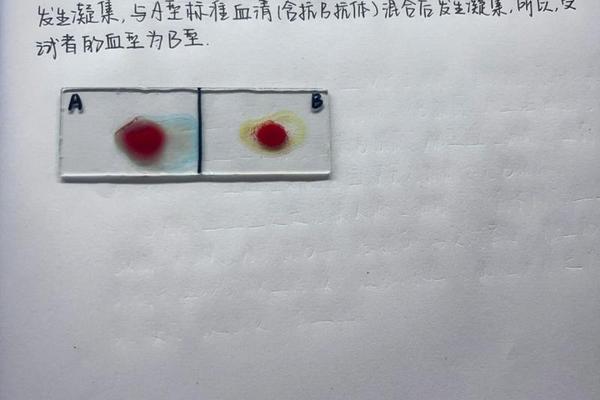

血型是人类遗传特征的重要标记,其中ABO血型系统与Rh血型系统是临床实践中最具价值的分类标准。当体检报告显示“A型Rh血型鉴定阳性”时,这意味着个体的红细胞表面同时携带ABO系统的A抗原和Rh系统的D抗原。这一结果揭示了两个维度的生物学特性:ABO系统通过A、B抗原的分布将人群分为四大类,而Rh系统则通过D抗原的有无划分阴阳属性。

ABO血型系统的发现可追溯至20世纪初,其抗原由基因编码的糖基转移酶决定。A型血的特征是红细胞表面存在A抗原,血浆中含抗B抗体。Rh血型系统的命名则源于恒河猴(Rhesus Macacus),1940年科学家发现人类红细胞上存在与恒河猴相似的抗原,其中D抗原的免疫原性最强,因此成为Rh分型的核心指标。约99.7%的中国汉族人群携带D抗原,属于Rh阳性,仅有0.3%为Rh阴性(即“熊猫血”)。

二、Rh阳性的临床实践价值

在输血医学中,Rh血型的匹配是保障安全的关键环节。Rh阳性个体若输入Rh阴性血液,虽不会立即引发溶血反应,但Rh阴性受血者接受Rh阳性血液时,可能产生抗D抗体,导致二次输血时的致命风险。例如,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生抗体,引发新生儿溶血病。尽管A型Rh阳性者无需担忧此类风险,但这一机制凸显了Rh血型筛查在孕前检查中的必要性。

Rh血型的复杂性远超ABO系统。除D抗原外,Rh系统还包含C、c、E、e等次要抗原,这些抗原的组合可能引发特殊输血反应。例如,部分Rh阳性人群存在“弱D抗原”(Weak D),其抗原表达量低,需通过分子检测确认,这类个体在作为供血者时仍被归类为Rh阳性,但作为受血者可能需特殊处理。

三、遗传机制与家族健康管理

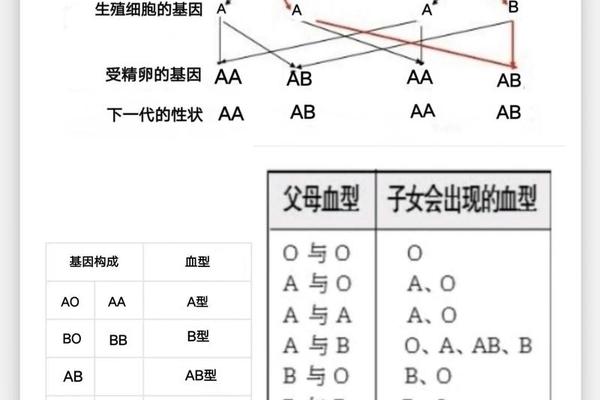

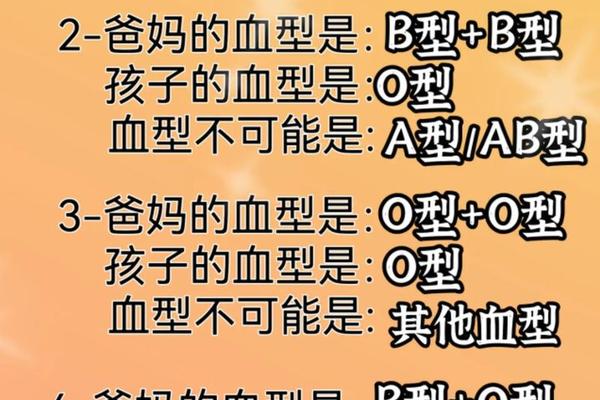

血型的遗传遵循孟德尔定律。ABO血型由第9号染色体上的等位基因控制,而Rh系统则位于第1号染色体,包含RHD和RHCE两个紧密连锁的基因。A型Rh阳性者的基因型可能是AA或AO(ABO系统)与RHD+/RHD+或RHD+/RHD-(Rh系统)的组合。家族中若出现Rh阴性成员,提示父母双方可能携带隐性基因,需通过基因检测评估后代风险。例如,若父母均为RHD隐性携带者(RHD+/RHD-),子女有25%概率为Rh阴性。

这一遗传特性对健康管理具有指导意义。建议Rh阴性家庭建立血型档案,并与区域性“熊猫血”互助组织保持联系。对于A型Rh阳性者,虽无需特殊干预,但了解家族血型谱系有助于预判潜在医疗风险,例如近亲婚配时罕见血型的显性概率。

四、社会意义与公共卫生价值

血型数据的积累为公共卫生决策提供科学依据。中国建立的稀有血型库已覆盖数万名Rh阴性志愿者,通过定向招募和冷冻保存技术缓解“熊猫血”紧缺问题。A型Rh阳性作为常见血型,占中国人口的约30%,其献血者群体是维持血库稳定的中坚力量。研究表明,不同血型对疾病的易感性存在差异,例如A型血人群的脑血管疾病风险较高,而O型血对疟疾具有更强抵抗力。尽管这些关联性尚未形成临床指南,但为个性化健康管理提供了研究方向。

未来,随着血型分子生物学的发展,检测技术将从血清学转向基因层面。第三代测序技术可精准识别RHD基因变异体(如部分D型),避免传统凝集试验的漏检风险。血型与器官移植排斥反应、药物代谢差异的关联研究,可能推动精准医疗的进一步突破。

文章通过解析“A型Rh血型鉴定阳性”的生物学内涵,系统阐述了其在输血安全、遗传管理、疾病预防等领域的应用价值。血型不仅是遗传身份的标识,更是连接个体健康与公共医疗资源的纽带。建议公众通过正规检测明确血型,高危人群参与稀有血型互助计划,医疗机构则需加强血型分子检测技术的普及,以应对复杂临床场景的需求。未来研究可探索血型与免疫微环境、肠道菌群等新兴领域的交叉作用,为人类健康管理开辟新路径。