在医学领域,血型遗传与新生儿健康的关系始终备受关注。当一位A型血女性和一位B型血男性结合时,许多人会担忧未来子女是否面临溶血风险。这种担忧源于ABO血型系统抗原与抗体的复杂作用机制——若母婴血型不合,母体产生的免疫抗体可能通过胎盘攻击胎儿红细胞,引发新生儿溶血病。但具体到“A型母亲与B型父亲”的组合,其风险程度、影响因素及应对措施需要从科学角度进行系统性分析。

一、ABO溶血的生物学基础

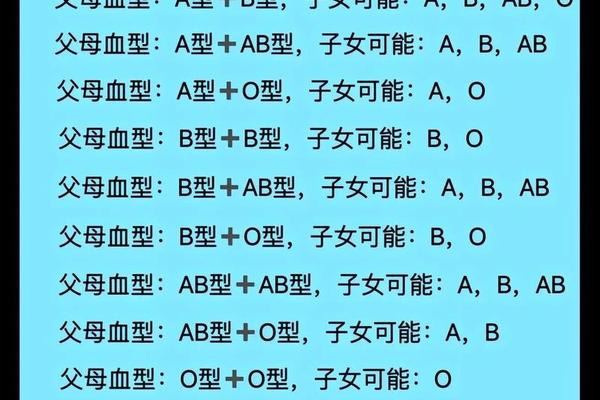

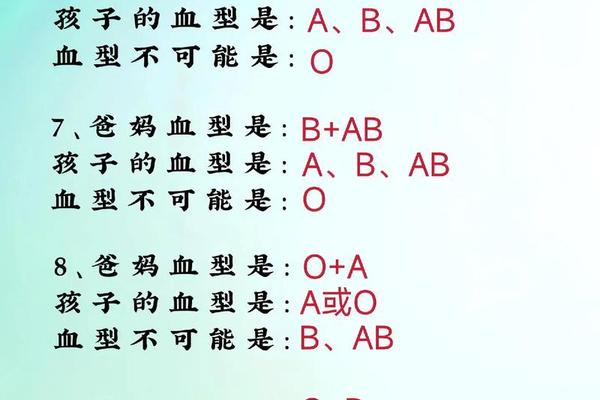

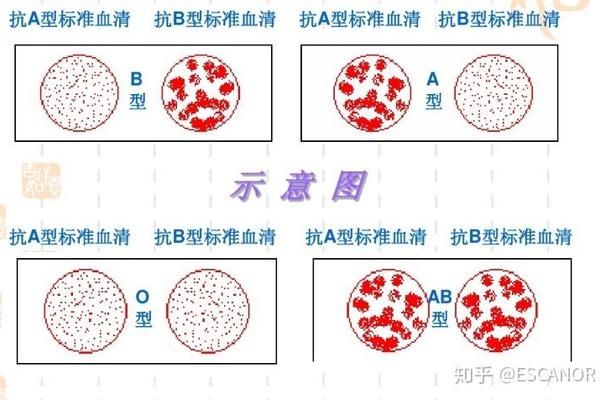

ABO血型系统由红细胞表面的A抗原和B抗原决定。A型血个体的红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体;B型血则携带B抗原,血清中含抗A抗体。当父母分别为A型和B型时,子女的血型可能是A型、B型、AB型或O型,具体概率遵循孟德尔遗传规律。例如,若父母基因型为AA和BB,子女必为AB型;若父母为AO和BO,则子女有25%概率为A型、25%为B型、25%为AB型、25%为O型。

溶血的发生需满足两个条件:一是胎儿红细胞抗原与母体抗体不兼容;二是母体抗体通过胎盘进入胎儿循环。在传统认知中,ABO溶血多发生于O型母亲与A/B型胎儿的组合,因为O型血天然含有IgG型抗A/B抗体。而A型母亲的血清中主要含抗B抗体,若胎儿为B型或AB型,则可能触发免疫反应。临床数据显示,此类母婴组合的溶血发生率约为2%-3%,显著低于O型母亲的11%-25%。

二、母婴血型不合的临床风险

理论上,A型母亲怀有B型胎儿时,母体血清中的抗B抗体可能透过胎盘屏障,与胎儿红细胞表面的B抗原结合,导致红细胞破裂,释放大量胆红素。这会引起新生儿黄疸、贫血,严重时甚至导致胆红素脑病。但实际临床中,此类溶血通常症状较轻,原因有二:一是胎儿红细胞的A/B抗原表达强度弱于成人,抗体攻击效率较低;二是胎盘屏障对IgM抗体(占A型母亲抗体的主要类型)的阻隔作用较强,仅有少量IgG抗体进入胎儿体内。

研究显示,A型与B型夫妇所生子女发生溶血的病例中,约80%仅表现为轻度黄疸,可通过光疗等常规手段治愈;仅5%需要换血治疗,且远期后遗症罕见。这与Rh血型不合导致的严重溶血形成鲜明对比,后者常引发胎儿水肿或死胎。

三、风险预测与产前管理

对于A型母亲与B型父亲的组合,产前风险评估至关重要。首先需通过基因检测明确双方血型基因型(如AA/AO、BB/BO),从而计算胎儿可能的血型及风险概率。例如,若父亲为BO基因型,胎儿有50%概率遗传B抗原,此时需进一步监测母体抗体效价。

孕期抗体筛查是核心预防手段。通过检测母体血清中的抗B效价,可评估溶血风险等级。一般认为,效价≤1:64属于低风险,1:128-1:256需密切监测,≥1:512则提示高风险,需采取干预措施。超声检查可发现胎儿水肿、肝脾肿大等间接征象,辅助诊断。

现代医学的干预策略包括:对高效价孕妇注射免疫球蛋白抑制抗体活性;通过血浆置换降低抗体浓度;必要时进行宫内输血等。产后则需对新生儿进行胆红素动态监测,及时开展光疗或药物治疗。

四、社会认知与医学建议

公众对ABO溶血存在一定认知误区。部分人误认为所有血型不合都会导致严重疾病,甚至建议此类夫妇避免生育。事实上,通过规范产检和现代医疗技术,绝大多数溶血病例可得到有效控制。数据显示,A型与B型夫妇的子代健康存活率超过99%,与普通人群无显著差异。

建议备孕夫妇进行血型基因检测和遗传咨询,孕期严格遵循产检计划。若发现抗体效价升高,需在专业医生指导下制定个体化方案,避免盲目恐慌。未来研究可进一步探索抗原表位修饰、纳米抗体中和等新型治疗技术,以提升罕见重症病例的救治成功率。

A型女性与B型男性的血型组合虽存在理论上的溶血风险,但实际发生率低且临床预后良好。通过科学的产前管理和及时的医疗干预,此类家庭完全能够生育健康后代。这一结论不仅缓解了特定血型夫妇的生育焦虑,也为优生优育策略提供了重要依据。