人类对血型的探索从未停止,从输血医学到疾病关联研究,血型始终是医学与遗传学的焦点。ABO血型系统中,A型血作为最常见的类型之一,其健康争议始终存在——有人称其为“敏感体质”,也有人担忧其与特定疾病的关联。与此公众对“A型血”与“A+血型”的概念常存在混淆,甚至误以为二者是独立分类。这些认知迷雾背后,既有科学研究的复杂性,也反映了公众对健康信息的需求与科学传播之间的鸿沟。本文将基于最新研究,剖析A型血的生物学本质、健康意义及血型分类的深层逻辑。

一、血型系统的生物学基础

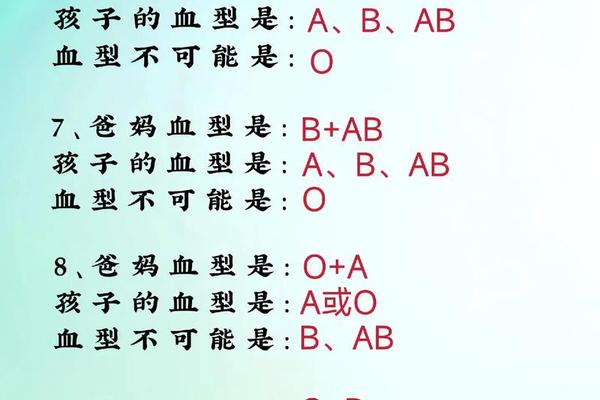

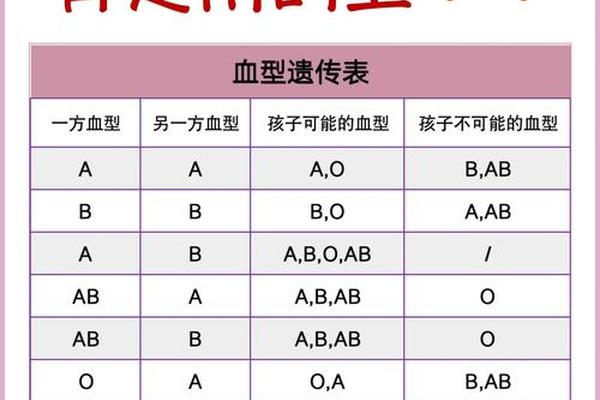

血型分类的根源在于红细胞表面抗原的差异。ABO血型系统由奥地利学者兰德斯坦纳于1901年发现,其核心在于A、B两种抗原的存在与否:A型血携带A抗原,血浆中含抗B抗体;B型血携带B抗原,含抗A抗体;AB型兼具A、B抗原而无抗体;O型则无A、B抗原但含抗A、抗B抗体。这种抗原-抗体的特异性决定了输血相容性,例如O型红细胞因缺乏A/B抗原被称为“万能供体”。

Rh血型系统则是另一重要分类维度,以D抗原为标志。当红细胞携带D抗原时为Rh阳性(如A+),反之则为Rh阴性(如A-)。Rh阴性血型在汉族中仅占0.3%,因此被称为“熊猫血”。临床中,“A型血”通常指ABO系统中的A型,而“A+”则是ABO与Rh系统的组合描述,即A型且Rh阳性。“A+血型”并非独立类别,而是双重血型系统的叠加标识。

二、A型血的健康争议与科学证据

A型血与疾病的关联研究存在矛盾性与阶段性特征。2020年新冠疫情期间,一项纳入2173例患者的中国研究发现,A型血人群感染风险较O型血高45%,死亡病例中A型血占比达41.26%。这种机制可能与A型血缺乏天然抗A抗体有关——法国学者曾发现抗A抗体可抑制SARS病毒与ACE2受体结合,而新冠病毒与SARS具有相似感染途径。该研究仅提示群体风险,个体防护仍需依赖常规措施。

在慢性病领域,A型血显示出多重健康倾向。2022年《神经学》期刊研究60万人数据发现,A型血人群60岁前中风风险比其他血型高16%,可能与其血小板聚集性强、凝血因子活性高相关。上海交通大学团队追踪1.8万名男性25年发现,A型血胃癌风险比B型高25%,结直肠癌风险高22%。但这类研究多属相关性分析,不能证明因果关系,且风险增幅较小,例如中风风险绝对值仅增加0.5%-1%。

三、血型标签的认知误区与科学边界

公众常将“A+血型”误解为特殊类别,实则是ABO与Rh系统的组合表述。Rh阳性在A型血中占绝对多数(中国约99.7%),因此A+实为A型血的常态。Rh阴性(A-)的临床意义主要在于妊娠风险——Rh阴性母亲若孕育Rh阳性胎儿,可能引发新生儿溶血病,需通过抗体筛查与免疫干预预防。

血型决定论更需谨慎对待。虽然A型血在某些疾病中显示风险倾向,但个体差异远大于血型影响。例如O型血虽对疟疾有抗性,却更易感染霍乱;AB型血冠心病风险高23%,但认知功能衰退更快。美国学者指出,A型血的中风风险增幅(16%)远低于吸烟(200%)或高血压(300%)的影响,说明生活方式才是健康主导因素。

四、未来研究方向与健康启示

血型研究正在向精准医学迈进。剑桥大学2022年通过酶处理将肾脏血型转为O型,丹麦团队发现肠道菌群酶可将血液转化为通用O型,这些技术有望突破输血配型限制。基因编辑技术的发展也使特定抗原修饰成为可能,例如CRISPR技术靶向敲除ABO基因。

对个体而言,理解血型意义需把握两个原则:其一,血型是健康影响因素之一,而非决定因素,A型血人群无需过度焦虑;其二,定期献血既能贡献社会,又可获得血型检测与健康提示。建议A型血群体重点关注心脑血管疾病筛查,同时保持均衡饮食、规律运动与心理调适,这比单纯关注血型更具实际价值。

血型如同一把双刃剑,既承载着遗传密码的生物学印记,也折射出人类对健康奥秘的永恒追问。科学视角下,A型血既非“异常”,A+亦非特殊类别,它们只是复杂生理机制的片段表征。在血型与疾病关联研究中,我们既要关注群体数据的启示,更要警惕将统计学差异等同于个体命运的谬误。未来的血型研究,或将在基因编辑、人工血液等领域开辟新天地,而当下最务实的健康策略,仍是建立在对自身血型的理性认知与积极生活方式之上。