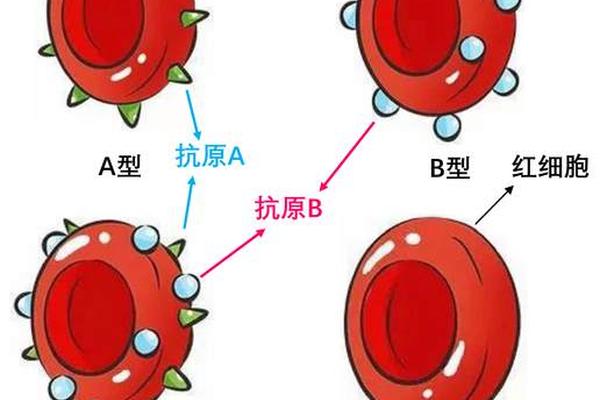

A型血抗原的分子结构建立在H抗原的基础之上。H抗原是ABO血型系统的前体物质,其核心结构由β-D-半乳糖、β-D-N-乙酰葡萄糖胺和β-D-半乳糖组成,末端通过α-L-岩藻糖连接形成四糖链。A型抗原的合成依赖于特定糖基转移酶的催化作用:在H抗原的β-D-半乳糖末端,N-乙酰半乳糖胺(GalNAc)通过α-1,3糖苷键连接,这一过程由IA等位基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶完成。

抗原的表达强度与酶活性直接相关。例如,A1亚型的抗原密度显著高于A2亚型,这是因为A1亚型的酶能更高效地将GalNAc连接到H抗原上,形成完整的A抗原决定簇。而A2亚型的酶因结构差异(如第467位核苷酸的C>T突变),导致其催化效率降低,抗原表位数量减少,甚至可能残留未被修饰的H抗原。这种分子层面的差异不仅影响抗原的免疫原性,也解释了不同亚型在血清学检测中的反应强度差异。

A抗原亚型的分类与鉴定方法

目前已知的A亚型超过20种,其中A1和A2占临床检测的99%以上。A1亚型的红细胞表面同时表达A1和A抗原,而A2亚型仅表达A抗原。两者的鉴别依赖于抗A1试剂:A1亚型会与抗A1抗体发生凝集反应,而A2亚型则无此反应。例如,在交叉配血试验中,若B型血清(含抗A和抗A1抗体)仅与A型红细胞发生弱凝集,可能提示受检者为A2或更罕见的A3亚型。

亚型鉴定的临床意义重大。1980年代研究发现,A亚型的误判可能导致输血反应,尤其是当O型供血者血清中的抗A抗体未被充分稀释时,可能攻击受血者红细胞上的残留A抗原。A2亚型个体血清中可能产生抗A1抗体,若输入A1型血液,可能引发溶血反应。世界卫生组织建议在ABO血型鉴定中必须加入O型血清,以提高对弱A亚型的检测灵敏度。

A抗原的临床意义与疾病关联

在输血医学中,A抗原的精细分型直接影响治疗方案选择。研究表明,A2亚型在亚洲人群中的频率显著高于欧洲(中国汉族人群A2基因频率达0.223,而欧洲仅为0.01)。这种差异导致输血策略需因地制宜:例如中国南方地区A2亚型比例较高,需常规筛查抗A1抗体以避免溶血反应。A型血与某些疾病存在关联,如A1亚型个体患胃癌的风险较O型血高1.2倍,可能与A抗原促进幽门螺杆菌黏附有关。

在器官移植领域,A抗原的异质性同样关键。2008年一项研究显示,接受A2亚型供体肾脏的O型受体,其排异反应发生率比接受A1亚型低37%。这提示A抗原的亚型差异可能影响HLA配型之外的免疫相容性。A抗原在肿瘤微环境中的表达变化(如结肠癌细胞的A抗原丢失)正成为癌症免疫治疗的潜在靶点。

基因分型技术的突破与精准医疗

随着分子生物学的发展,基于PCR-SSP(序列特异性引物扩增)的基因分型技术已能同步检测ABO抗原和A2特异性突变。例如,中国学者开发的试剂盒可识别A201-A206等6种A2等位基因,准确率达99.8%。这种技术不仅解决了血清学无法区分的顺式AB型或类孟买型等疑难血型,还可预测新生儿溶血病风险。

未来研究方向应聚焦于三方面:一是建立覆盖更多罕见亚型(如A3、Ax)的数据库;二是探索CRISPR技术修复A抗原合成缺陷的可能性;三是开发基于抗原表位匹配的个性化输血算法。例如,日本学者已尝试利用糖基化工程改造O型红细胞,使其表达特定A亚型抗原,为解决血源短缺提供新思路。

A型血抗原的复杂性远超传统认知,其亚型差异在输血安全、疾病预防和精准医疗中具有多重价值。现有研究表明,从分子机制到临床应用,A抗原的精细调控网络仍存在大量未解之谜。建议未来加强跨学科合作,结合单细胞测序和人工智能,建立动态抗原表达模型。公共卫生系统需完善罕见血型登记制度,特别是在A2亚型高发地区,应建立区域性冻存血库,以应对紧急医疗需求。唯有通过基础研究与临床实践的深度结合,才能充分释放血型科学的潜在价值。