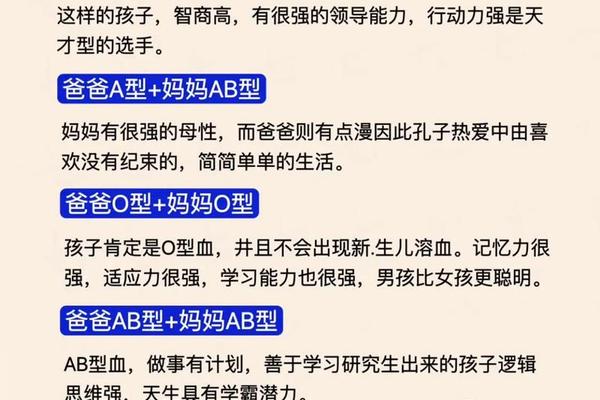

ABO血型系统是人类最早发现且临床意义最为重要的血型系统,其分型基于红细胞表面抗原的特异性差异。根据红细胞膜上A和B抗原的有无,ABO血型被划分为A型、B型、AB型和O型四种基本类型。其中,A型血的特征是红细胞仅携带A抗原,血清中含有抗B抗体;B型血则携带B抗原和抗A抗体;AB型血同时具有A、B抗原而无抗体;O型血则缺乏A、B抗原,但血清中同时存在抗A和抗B抗体。这一分型体系自1900年由兰茨泰纳发现以来,始终是临床输血、器官移植和遗传学研究的基础。近年来,随着卡式凝胶微柱法的普及,ABO血型的检测精度显著提升,但亚型鉴定和分子机制研究仍面临挑战。

ABO血型分型的分子基础

ABO血型的抗原特异性由糖基转移酶的活性决定。A抗原的形成依赖于α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,该酶将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的糖链末端;B抗原则由α-1,3-半乳糖转移酶催化半乳糖的添加。O型血的个体因基因突变导致酶活性丧失,无法合成A或B抗原,仅保留H抗原的原始结构。值得注意的是,H抗原本身由FUT1基因编码的岩藻糖转移酶合成,若该基因发生突变(如孟买血型),则所有ABO抗原均无法表达。

分子遗传学研究表明,ABO基因位于9号染色体,其多态性导致亚型的出现。例如,A亚型的形成与基因突变引起的酶功能改变密切相关:A1亚型的转移酶活性最强,而A2亚型因基因移码突变导致酶活性降低,抗原表达量仅为A1型的1/4。这种差异使A2型在常规血清学检测中易被误判,需通过抗A1抗体或分子检测进一步验证。

卡式检测技术的原理与优势

卡式凝胶微柱法是目前主流的ABO血型鉴定技术,其核心原理是抗原-抗体反应在凝胶介质中的可视化。该方法使用单克隆抗A、抗B试剂,通过离心作用使凝集的红细胞滞留在凝胶上层,未凝集细胞则下沉至底部。相较于传统玻片法,卡式法的灵敏度提高10倍以上,尤其适用于弱抗原亚型的检测。例如,A3亚型在玻片法中可能仅显示混合视野凝集,而卡式法可通过梯度离心清晰区分凝集强度。

该技术的另一优势在于标准化操作流程。通过定量加样和专用离心设备,卡式法将人为误差从传统方法的5%降至0.3%以下。凝胶卡可同时完成正反定型,例如在检测B(A)亚型时,正定型显示抗A弱阳性,反定型血清与A1细胞凝集,这种矛盾现象提示需进一步基因分析。卡式法对温度敏感,需在20-24℃环境下操作以避免冷凝集干扰。

A亚型的临床挑战与对策

A型血中存在超过20种亚型,其中A2亚型占全球A型人群的20%,但在中国汉族中仅占1%。临床输血中,A2型供血误输给O型患者可能引发溶血反应,因其微弱A抗原可激活受者体内的抗A抗体。2018年新乡市中心医院曾报道一例B(A)亚型误判事件:供者红细胞与抗A呈弱阳性,基因检测显示为BA/O基因型,其640A/G突变导致B转移酶异常合成A抗原。此类案例凸显血清学检测的局限性。

应对亚型挑战需多技术联合策略。增加抗A1抗体和抗H试剂可提高鉴别能力:A1细胞与抗A1强凝集,而A2细胞不反应;同时A2型的H抗原表达量是A1型的3倍。唾液血型物质检测可作为辅助手段,A分泌型个体的唾液中可检出A特异性糖蛋白。对于复杂病例,ABO基因测序已成为金标准,如检测第7外显子突变可明确A亚型分类。

ABO血型的临床应用与展望

在输血医学中,ABO相容性原则仍是基石。O型红细胞因无A/B抗原可作为“万能供体”,但血浆中的抗A/B抗体限制其输注量,超过2单位时需进行血浆置换。器官移植领域,ABO抗原匹配可降低排斥反应,但新型免疫抑制剂使跨血型移植成为可能。新生儿ABO溶血病多发生于O型母亲孕育A/B型胎儿时,产前抗体效价监测可降低发病风险。

未来研究方向应聚焦于分子机制的深度解析。例如,单核苷酸多态性(SNP)检测技术可识别A亚型相关突变位点,如rs8176746与A2表型强相关。人工智能算法的引入有望实现血型数据的自动化判读,瑞典卡罗林斯卡医学院已开发出准确率达99.8%的影像识别系统。随着第三代基因编辑技术的发展,特定血型红细胞体外培养可能彻底改变血液供应模式。

总结与建议

ABO血型系统作为免疫血液学的基石,其分型精确性直接影响临床安全。卡式凝胶微柱法通过标准化流程显著提升了检测效率,但对亚型的鉴别仍需结合分子生物学技术。建议医疗机构:1) 常规检测中增加抗A1和抗H试剂;2) 对疑难样本进行ABO基因测序;3) 建立区域性稀有血型数据库。未来的研究应致力于开发便携式快速基因检测设备,并探索血型抗原在肿瘤免疫、传染病易感性中的新功能。唯有技术创新与临床实践紧密结合,方能推动输血医学进入精准化时代。