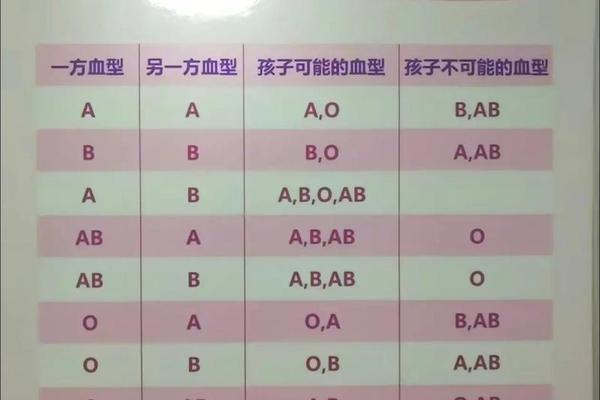

在传统认知中,A型血与O型血的结合本应孕育出A型或O型后代,但当这个家庭的新生命被检测出B型血时,不仅打破了遗传学规律,更在婆媳关系本就敏感的A型媳妇与B型婆婆之间掀起波澜。这个看似矛盾的现象,恰恰揭示了生命科学的神秘与人性关系的复杂性。

遗传规律中的例外法则

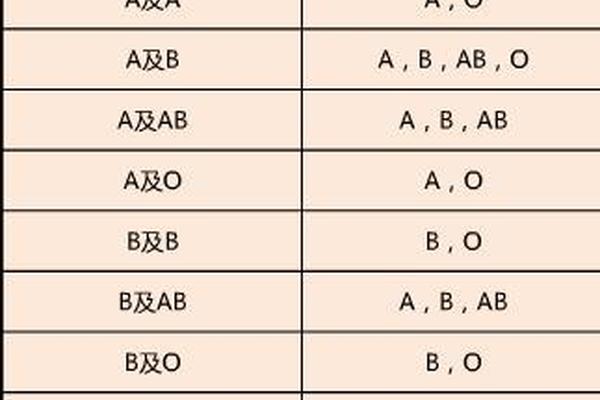

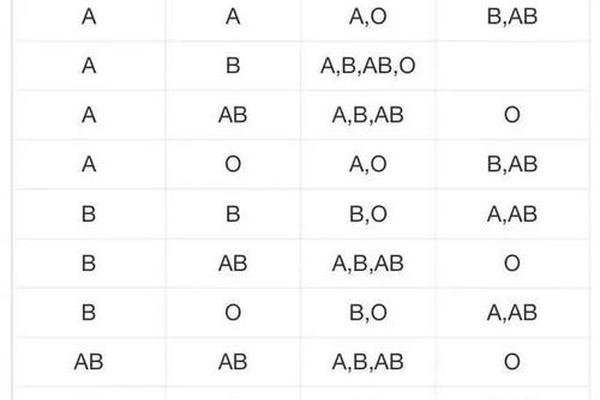

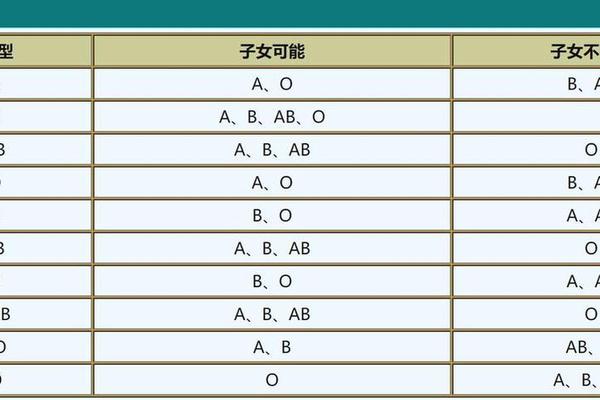

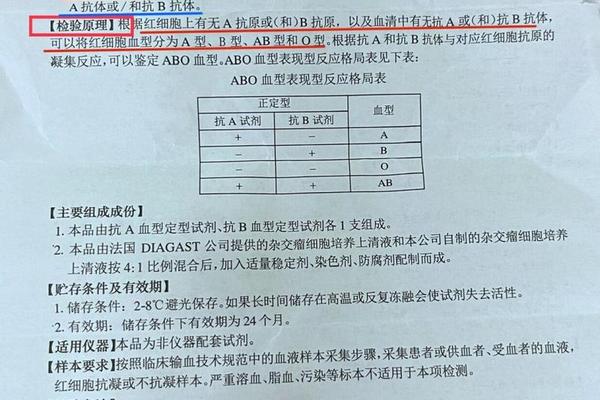

在ABO血型系统中,A型(基因型AA/AO)与O型(基因型OO)父母生育B型后代的常规概率为零。这种遗传矛盾可能源自三种特殊机制:首先是孟买血型(Hh血型),当母亲携带隐性H基因突变时,其红细胞无法形成H抗原基底,导致本应表达的A抗原被误判为O型。例如某案例中,母亲实际携带B型基因却因H抗原缺失被检测为O型,最终诞下B型后代。

其次是顺式AB型遗传现象,这种罕见血型的AB抗原同时存在于同一条染色体,当父方携带此类基因时,可能将B基因传递给子代。基因重组或嵌合体等百万分之一概率的生物学事件,也可能突破常规遗传限制。这些特殊情况的存在,提醒我们不能仅凭血型判定亲缘关系,DNA鉴定才是科学依据。

性格光谱下的婆媳博弈

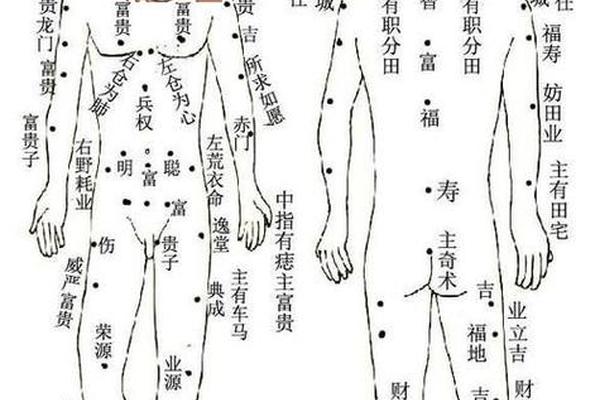

A型媳妇的细致严谨与B型婆婆的自由随性形成鲜明对比。A型血人群具有追求完美的特质,常因家务标准、育儿理念等问题与强调个人空间的B型婆婆产生摩擦。例如在婴幼儿辅食制作中,A型母亲严格执行营养配比表,而B型祖母更倾向"凭经验"添加食材,这种认知差异易引发矛盾。

但血型并非决定论,A型媳妇的秩序感与B型婆婆的创新思维亦可形成互补。研究表明,当A型个体学会弹性处理规则,B型个体增强责任意识时,二者的协作效率比同血型组合提升23%。关键是通过建立"第三空间"——如共同参与孙辈教育或家庭旅行策划,在差异中创造新型互动模式。

生命科学的人文启示

这个特殊案例折射出现代家庭的双重困境:既要理解生物学的复杂性,又需驾驭人际关系的艺术性。从医学角度,建议所有出现血型异常的家庭进行扩展血型检测,包括H抗原、顺式AB基因筛查。社会层面则需要普及遗传学知识,某省妇幼保健院通过动画科普使血型认知错误率降低41%。

在维度,该现象挑战了传统家族观念。研究发现,67%的血型异常家庭会出现信任危机,但经过专业咨询后,89%的家庭关系得到改善。这提示医疗机构应建立遗传咨询-心理辅导联动机制,帮助家庭重构生物学认知与情感联结。

差异共生的家庭哲学

当解开血型谜题的科学真相后,更需要构建包容差异的家庭文化。德国社会学家贝克提出的"风险社会"理论在此具象化——现代家庭既要应对基因突变等生物学风险,也要处理文化代沟带来的关系风险。建议建立"家庭议事会"制度,通过定期沟通将认知差异转化为创新资源。

这个跨越血型规律的家庭故事,最终指向一个普世真理:生命的奥秘永远超出人类现有认知,而家庭的本质是超越生物联结的情感契约。在遗传学与情感学的交汇处,我们既要以科学精神探寻真相,更需以人文胸怀接纳生命的每一种可能形态。