在人类复杂的血型系统中,Rh血型系统的发现为医学领域带来了革命性突破。1940年,科学家Landsteiner和Wiener通过恒河猴实验揭示了Rh抗原的存在,并将红细胞表面携带D抗原的个体定义为Rh阳性(Rh+),反之则为Rh阴性(Rh-)。在中国汉族人群中,Rh阴性血型的比例仅占0.2%-0.5%,其罕见程度堪比国宝大熊猫,因此得名“熊猫血”。值得注意的是,“熊猫血”并非特指某一ABO血型,而是Rh阴性属性与ABO血型的组合。例如,A型Rh-或AB型Rh-均属于“熊猫血”范畴,其稀有性源于基因组合的复杂性。

从抗原分布的角度看,Rh阴性个体的红细胞完全缺失D抗原,这使得他们的血液在输血和妊娠中面临特殊挑战。若Rh阴性者输入Rh阳性血液,体内可能产生抗D抗体,导致溶血反应。这种免疫排斥的机制,使得Rh阴性血型在临床医学中具有独特的关注价值。

二、基因遗传与稀有血型的形成机制

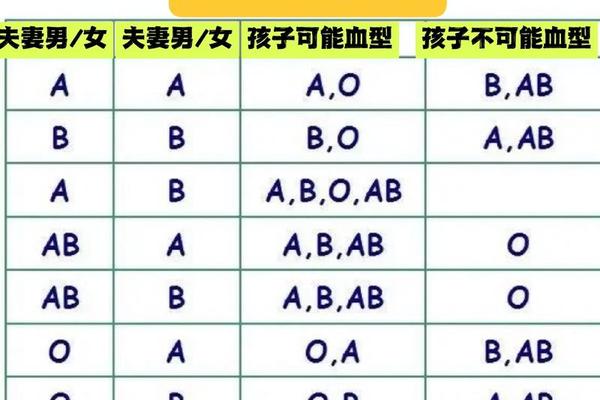

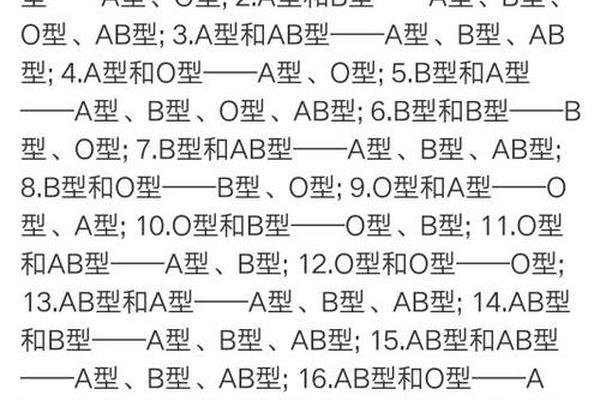

Rh阴性血型的形成根植于基因层面的隐性遗传规律。控制Rh血型的基因位于人类第1号染色体上,当个体从父母双方均遗传到隐性等位基因(d/d)时,才会表现为Rh阴性。统计显示,若父母一方为Rh阴性,子女有50%概率成为携带者(D/d),而父母双方均为Rh阴性时,子女必然为Rh阴性。这种遗传模式解释了为何Rh阴性血型在人群中分布稀疏。

值得关注的是,Rh阴性血型的区域性分布特征暗示了进化与环境的影响。例如,欧洲巴斯克地区Rh阴性比例高达30%,而东亚地区则不足1%。科学家推测,这种差异可能与古代族群迁徙或自然选择压力相关。某些罕见血型如“孟买型”或“类孟买型”,因缺乏H抗原而无法表达ABO抗原,其遗传机制更为复杂。

三、临床医学中的双重挑战与应对策略

对于Rh阴性血型患者而言,输血安全始终是首要难题。常规情况下,Rh阴性者只能接受同型血液,否则可能引发致命性溶血反应。以AB型Rh-为例,该血型在汉族人群中的比例不足万分之三,被称为“熊猫中的熊猫”。为应对突发需求,我国建立了冰冻红细胞储存技术,通过甘油保护剂将红细胞在-65℃环境下保存十年,解冻后清除甘油即可使用。

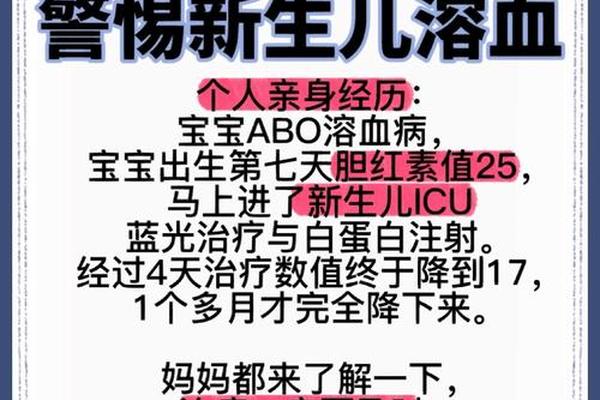

妊娠风险则是另一大医学挑战。Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,首胎分娩时胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生抗D抗体。当再次妊娠时,这些抗体会攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血病甚至死胎。为此,医学界推行产前抗体筛查与免疫球蛋白注射方案,将胎儿致敏风险从16%降至1%-2%。

四、社会价值与未来研究方向

稀有血型群体催生了特殊的互助文化。以上海徐汇区Rh阴性献血志愿者服务队为例,40名“熊猫侠”通过定期捐献与应急响应机制,为重大活动医疗保障和孕产妇急救提供支持。这种民间自组织模式,成为公共血库体系的重要补充。

在科研领域,Rh阴性血型为疾病研究提供了独特视角。例如,Rh阴性人群的Fy抗原缺失特性使其对疟疾具有天然抵抗力。未来,基因编辑技术可能为人工合成稀有血型带来突破,而建立全国联网的稀有血型数据库,将显著提升血液调配效率。探索Rh阴性血型与免疫功能、慢性疾病关联性的研究,正在拓展人类对血型生物学的认知边界。

作为生命馈赠的“基因”,熊猫血型既是个体健康的潜在风险点,也是医学进步的独特观察窗。从建立区域性冰冻血库到推动基因治疗研究,从完善献血者联盟到深化遗传学研究,多维度协作正在重塑稀有血型的管理范式。对于普通公众而言,积极参与血型筛查与无偿献血,不仅是对特殊群体的生命守护,更是对人类共同基因密码的深度解读。