血型与命运:科学视角下的迷思与现实

在东亚文化中,血型常被赋予神秘色彩,甚至被视为命运的“密码”。从日本“血型性格说”的流行到国内社交媒体的热议,A型血常被贴上“谨慎”“完美主义”的标签,而O型血则被冠以“乐观”“长寿”的美名。这些标签究竟是科学规律,还是文化建构的产物?本文将结合医学研究与心理学理论,探讨血型与命运的复杂关系。

一、血型与性格的关联性争议

民间理论的流行与科学界的否定

血型性格理论起源于1927年日本学者古川竹二的研究,他将A型血描述为“顺从、内向”,B型血为“外向、冲动”,O型血为“意志坚定”,AB型血则为“理性与矛盾并存”。这一理论迅速风靡亚洲,甚至渗透到职场招聘与婚恋匹配中。科学界对此普遍持否定态度。例如,2005年台湾学者对2681人的调查显示,血型与性格无显著关联;2014年日本九州大学对日美万人样本的统计分析也得出相同结论。

A型血标签的心理学陷阱

尽管A型血常被描述为“认真负责”“敏感内敛”,但这些特质更多源于心理学中的“巴纳姆效应”——人们倾向于接受模糊而普遍的描述,并将其与自身经历匹配。例如,A型血人可能因文化暗示而强化“追求完美”的行为,形成“自我实现预言”。实际上,性格的形成涉及遗传、环境、教育等多重因素,血型仅占极小比重。

二、血型与疾病风险的统计学关联

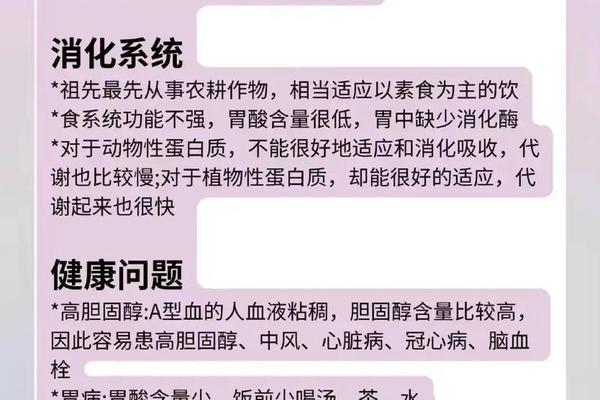

A型血的健康争议

部分医学研究表明,A型血人群可能面临特定健康风险。例如,2012年《动脉硬化与血栓形成》期刊指出,A型血患冠心病的风险比O型血高5%;2014年《神经病学》研究称AB型血人群的认知障碍风险高出82%。但这些结论仅为统计学相关性,无法证明血型是致病主因。例如,A型血案例中的李先生中风,主要归因于家族遗传和不良生活习惯,而非血型本身。

O型血的“优势”与局限

O型血常被视为“幸运血型”,因其心血管疾病风险较低。这种优势并非绝对:O型血人群的胃溃疡发病率虽低,但皮肤癌和肾癌风险却略高。科学家指出,血型对健康的影响主要通过抗原与免疫系统的相互作用实现,但这些机制复杂且受多因素干扰。将健康命运简单归因于血型缺乏科学严谨性。

三、社会适应性中的血型偏见

职场与婚恋中的刻板印象

在日本,A型血人常被认为适合会计、行政等需要细致耐心的工作,而O型血人则被推崇为“领导型人才”。这种偏见可能导致机会不平等。例如,A型血求职者可能因“内向”标签错失创新岗位,而O型血人则被过度赋予管理责任,忽视个体差异。

文化建构下的命运叙事

血型命运的流行,反映了人类对简化因果关系的渴望。在不确定的现代社会中,血型理论提供了一种“确定性幻觉”,帮助人们快速分类自我与他人。例如,A型血人可能因“完美主义”标签而过度自我苛责,O型血人则可能因“乐观”期待而忽视心理健康问题。这种简化叙事掩盖了命运的多元性和动态性。

四、命运决定因素的复杂性

遗传与环境的交互作用

研究表明,性格仅30%-40%与遗传相关,60%-70%由后天环境塑造。例如,同卵双胞胎若成长环境不同,性格差异显著。血型作为遗传因素的一部分,其影响远小于家庭教养、社会经历等。

个体能动性的核心地位

命运的本质是选择与行动的结果。以A型血人为例,尽管文化暗示其“保守”,但许多A型血艺术家、创业者通过突破自我实现成功。反之,若盲目信奉血型决定论,可能限制个人潜能的发挥。

血型与命运的关系,本质上是科学与文化、数据与叙事的交锋。现有研究证实,血型对性格和健康的影响微乎其微,而社会适应性更取决于个体选择与环境互动。对于“哪种血型命运最好”的追问,答案应是:没有“最优”血型,只有更优的生活方式。

未来研究需深入探索基因与环境的动态交互机制,而非孤立讨论血型。对于公众而言,理性看待血型文化,关注科学健康管理,才是掌握命运主动权的关键。毕竟,真正的命运密码,藏在每一天的选择与行动中。