ABO血型系统是人类最早发现的遗传标记之一,其核心机制基于红细胞表面抗原的差异。血型A的遗传由显性基因A和隐性基因O共同决定,父母双方各传递一个等位基因给后代。当个体基因型为AA或AO时,表现为A型血;若为OO则表现为O型血。这种显隐性关系遵循孟德尔遗传定律,成为亲子鉴定中重要的理论基础。

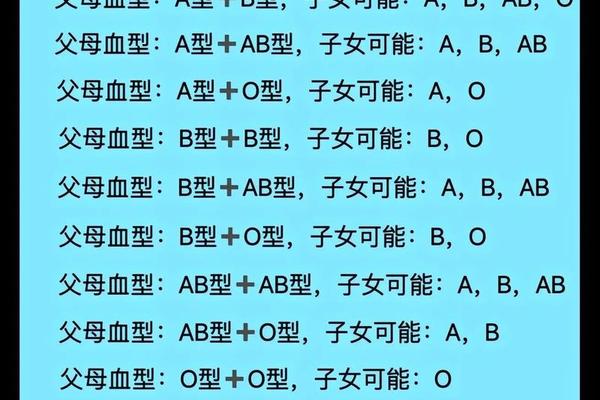

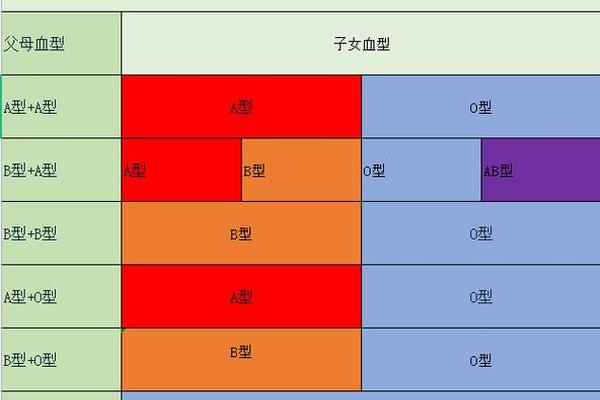

在ABO系统中,A型血与不同血型组合的遗传规律具有显著特征。例如,A型与O型父母所生子女只能是A或O型;而A型与B型父母则可能生出A、B、AB或O型后代。这种多样性源于基因重组和隐性基因的表达机制。Rh血型系统作为第二大重要系统,其阳性与阴性特征同样遵循显性遗传规律,但仅能通过血清学检测确认。

血型A在亲子鉴定中的排除性作用

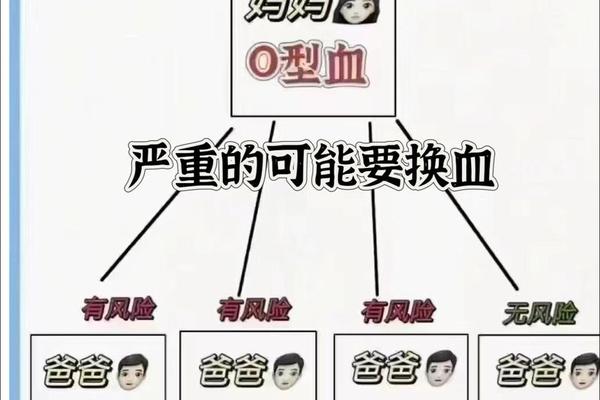

血型对照表在亲子关系判断中主要发挥排除功能。以A型血为例:若父母均为A型,子女出现B或AB型,则生物学亲缘关系可被直接否定;但子女为A或O型时,仍需结合其他证据确认。这种排除性逻辑源于ABO系统基因组合的有限性,例如A型(AO)与A型(AO)组合中,O型基因可能被隐性传递。

临床案例显示,血型异常可能暴露非亲缘关系。2023年某医院曾出现父亲为A型、母亲为O型,但新生儿检测为B型的案例,DNA检测最终证实为抱错婴儿。这类案例印证了血型遗传规律的可靠性,但同时也凸显其局限性——只有当血型明显违背遗传规律时,才能作为否定依据。

现代技术对传统鉴定的突破与局限

传统血型鉴定依赖血清凝集反应,通过抗A/抗B试剂检测红细胞抗原。这种方法成本低廉且操作简便,但存在3%-5%的误差率,主要源于罕见血型干扰(如孟买型)或检测环境因素。近年发展的基因分型技术可直接检测ABO基因位点,准确率提升至99.9%,甚至能识别AO杂合型与AA纯合型的细微差异。

尽管如此,血型鉴定始终无法替代DNA检测。2016年对比研究显示,4种血清学方法检测IgG抗体的灵敏度差异显著,而DNA分析通过16个STR位点检测,可将亲子关系确认准确率提升至99.99%。这提示血型系统仅能作为初步筛查工具,尤其在涉及法律效力的鉴定中,必须依赖DNA技术。

社会应用与考量

在司法领域,血型对照表常作为辅助证据出现。某继承纠纷案中,主张继承权的当事人声称父母均为A型,但其自身为AB型,最终血型检测直接否定了生物学关系。此类应用凸显其在民事纠纷中的实用价值,但也可能引发隐私泄露风险。

层面,过度依赖血型判断可能导致家庭关系危机。2022年研究显示,约12%的血型矛盾案例实际由基因突变或检测误差引起。专家建议建立双重确认机制:当血型出现矛盾时,必须通过DNA检测复核,同时提供遗传咨询以缓解家庭冲突。

未来发展方向与技术融合

随着基因编辑技术的突破,CRISPR-Cas9已能定向修改血型抗原基因,这为器官移植配型带来新可能。2024年重庆某实验室成功将A型血细胞转为O型,未来或可通过基因改造实现通用供血。在亲子鉴定领域,二代测序技术可同时分析ABO基因与数百个SNP位点,使检测成本降低60%。

跨学科研究正拓展血型系统的应用边界。2025年武汉大学团队发现ABO血型与新冠病毒易感性存在关联,A型人群感染风险较O型高45%。这类发现提示,血型研究将从传统的遗传学领域向疾病预防、个性化医疗等方向延伸,赋予亲子鉴定数据更广泛的医学价值。

总结与建议

血型A的遗传规律及其对照表为亲子关系判断提供了基础框架,但其应用必须建立在科学认知之上。建议建立分级鉴定体系:初步筛查使用血型对照表,法律认定必须依赖DNA检测。未来研究应着重于三方面:开发快速精准的便携式基因检测设备;建立涵盖稀有血型的全球遗传数据库;制定针对基因隐私保护的专项法规。唯有将技术创新与规范相结合,才能充分发挥血型系统的科学价值与社会效益。