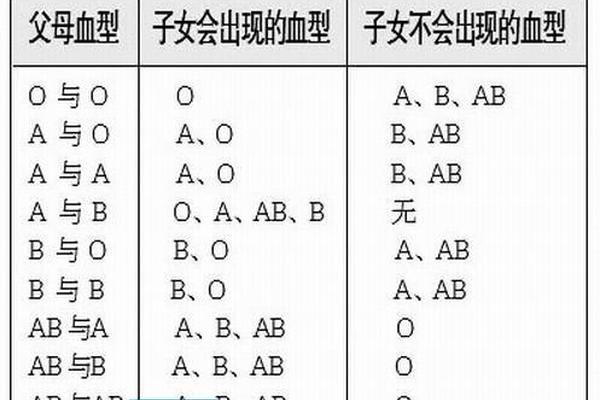

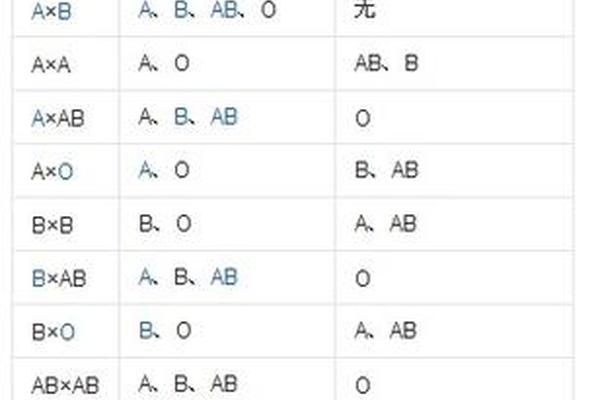

当父亲为A型血(基因型为AA或AO)、母亲为AB型血(基因型为AB)时,其子女的血型可能性涉及ABO系统的复杂遗传规律。根据孟德尔定律,子女从父母各继承一个等位基因:A型父亲可传递A或O基因,AB型母亲则传递A或B基因。子女的血型可能为A型(A+A或A+O)、B型(B+O)或AB型(A+B),但无法出现O型(O+O)。

这一遗传过程受到显性与隐性基因的调控。A和B为显性基因,O为隐性基因。例如,若父亲携带AO基因型,其传递给子女的O基因若与母亲的B基因结合,则表现为B型血(B显性覆盖O隐性)。值得注意的是,AB型母亲的基因型为AB,其子代的血型分布打破了传统“父母血型组合决定有限可能性”的认知,呈现出更高的多样性。

二、医学实践中的特殊案例与警示

尽管血型遗传规律具有普适性,但临床中仍存在特殊现象。例如CisAB血型——一种罕见的AB亚型,其A和B抗原位于同一条染色体上,可能导致子代出现“违反常规”的血型表现。若母亲为CisAB型,即便父亲为A型,子代仍可能遗传到携带隐性O基因的染色体,形成O型血,但这种概率仅为五十万分之一。

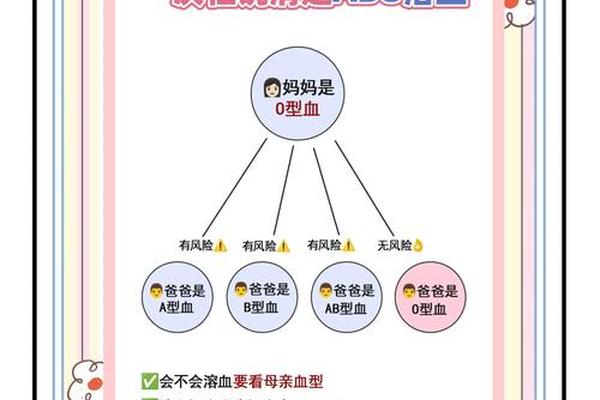

ABO血型系统与Rh因子的协同作用需引起关注。若父母存在Rh阴性血型(如“熊猫血”),新生儿溶血风险将显著升高。尽管本例中父母血型均为Rh阳性,但产前血型筛查和抗体效价检测仍是预防母婴血型不合引发溶血的关键措施。

三、血型与健康风险的潜在关联

研究表明,血型可能影响个体对特定疾病的易感性。A型血人群因携带A抗原,其患胃癌、轮状病毒感染及创伤后急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的风险较高;而AB型血人群则与心血管疾病、膝骨关节炎及认知功能障碍存在显著相关性。父母血型组合为A+AB型的子代,需特别关注这些健康风险的早期筛查。

血型对免疫系统的影响值得深入探讨。例如,O型血人群的天然抗A/B抗体可能降低疟疾感染率,而AB型血因缺乏此类抗体,在特定传染病中易感性更高。这种免疫特性的差异,为个性化医疗提供了潜在研究方向。

四、社会认知误区与科学验证必要性

公众常将血型匹配作为亲子关系判断依据,但生物学规律表明,血型仅能排除部分可能性,无法确证血缘关系。例如前文所述CisAB型案例中,O型子代与AB型母亲的亲子关系需通过DNA检测方可确认。血型认知误区可能引发家庭矛盾,因此加强科普教育、推广基因检测技术尤为重要。

民间关于血型与性格、命运的关联缺乏科学依据。尽管日本学者提出“血型性格学说”,但国际学术界普遍认为其缺乏严谨的统计学支持。理性看待血型功能,避免过度解读,是维护社会心理健康的重要环节。

五、未来研究方向与技术突破

随着基因测序技术的发展,血型研究正从表型向分子机制深化。全基因组关联分析(GWAS)已识别出多个与ABO基因连锁的疾病易感位点,为揭示血型-疾病关联提供新思路。基于CRISPR的基因编辑技术,未来或可实现对血型抗原的人为调控,为稀有血型患者创造新型治疗路径。

在临床应用层面,建立稀有血型数据库、开发通用型人工血液成为迫切需求。我国已启动“熊猫血”互助计划,而CisAB等罕见血型的冷冻保存技术仍需突破。这些探索将推动输血医学进入精准化时代。

总结

A型与AB型血父母的子代血型遗传,既遵循基本的孟德尔定律,又受稀有基因型的潜在影响。从健康风险管理到社会认知矫正,多维度解析这一命题凸显出血型研究的科学价值。建议公众以DNA检测为亲子关系判定金标准,医疗机构则需强化稀有血型筛查能力。未来研究应聚焦血型分子机制解析与临床转化,最终实现个体化健康管理的全面升级。