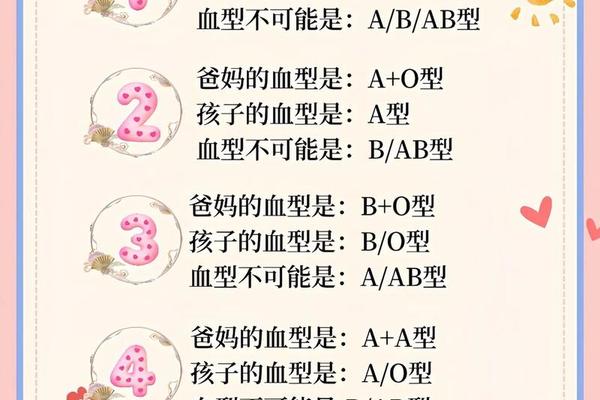

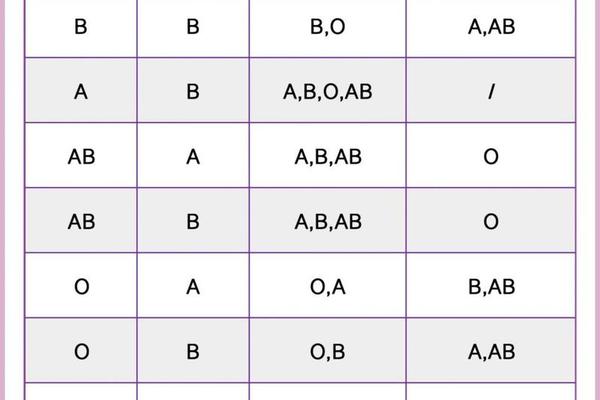

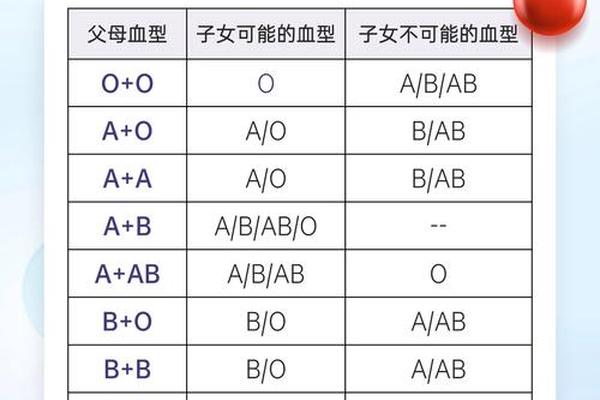

血型作为人类重要的生物学特征,其遗传规律是理解亲子关系的基础。ABO血型系统由奥地利科学家卡尔·兰德斯坦纳于1901年发现,其核心在于红细胞表面抗原的显隐性遗传特性。每个个体的血型由一对等位基因决定:A和B为显性基因,O为隐性基因。例如,A型血可能是AA或AO基因型,O型血则为OO纯合子。

父母血型的组合决定子女基因型的可能性。当父亲为A型(基因型AA或AO),母亲为O型(基因型OO)时,父亲只能传递A或O基因,而母亲只能传递O基因。因此子女的血型只能是A型(AO)或O型(OO),而AB型需要同时携带A和B基因,这在生物学上不可能实现。这一规律被全球医学界普遍认可,并广泛应用于临床和法医学领域。

二、AB型子女的生物学例外

尽管常规遗传规律明确,但极少数案例挑战了这一认知。例如2021年媒体报道的案例中,AB型父亲与O型母亲竟生出O型孩子,最终通过基因检测发现父亲携带罕见的CisAB型基因——即A和B抗原位于同一条染色体,另一条染色体无血型基因。这种突变概率低于百万分之一,可能通过隐性遗传跨越数代。

另一种罕见情况是孟买型血型系统,其特征是红细胞表面缺乏H抗原。若父母一方为孟买型,即使携带A或B基因,常规血清学检测可能误判为O型。例如母亲实际为AB亚型(A抗原正常,B抗原微弱),与O型父亲结合后,子女可能呈现B亚型血,但需通过基因测序才能准确识别。

三、医学实践中的风险警示

O型血母亲与A型血父亲的组合需警惕新生儿溶血风险。当胎儿遗传父亲的A型抗原时,母体可能产生抗A抗体,通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致黄疸、贫血甚至脑损伤。统计显示,此类母婴ABO血型不合引发溶血的发生率约为15%,但严重病例仅占1%。

临床应对措施包括孕期抗体效价监测和产后光照疗法。若抗体效价达到1:128,需通过血浆置换降低风险;新生儿出生后48小时内出现黄疸指数超过15mg/dL时,换血治疗可有效避免核黄疸。值得注意的是,第一胎也可能发生溶血,这与母体既往接触A抗原(如输血或流产)有关。

四、科学验证的权威路径

血型作为亲子鉴定的辅助手段存在局限性。2019年方先生案例中,常规检测显示女儿为B型血,但基因测序揭示母亲实为ABw亚型,其Bw11基因突变导致血清学误判。这印证了国际输血协会的声明:ABO血型只能排除亲子关系,不能作为确认依据。

DNA检测通过分析16-20个STR基因位点,准确率高达99.99%。例如曹某案例中,尽管血型矛盾,DNA检测仍确认了生物学亲子关系。现代技术还可检测单核苷酸多态性(SNP),甚至追溯三代以内的血缘关联。

总结与建议

从遗传学角度看,A型与O型父母生育AB型子女在常规机制下不可能实现,但基因突变和稀有血型的存在创造了生物学例外。这些案例占比不足0.01%,且需通过分子检测才能确证。对于公众而言,理解血型遗传规律有助于消除误解,但面对特殊状况时应寻求专业基因检测而非依赖血清学结果。

未来研究需聚焦于三方面:一是建立更全面的血型基因数据库,收录CisAB型、孟买型等变异数据;二是开发快速检测试剂盒,降低基因测序成本;三是加强公众科普,厘清血型与DNA鉴定的适用范围。只有科学认知与技术进步相结合,才能更好地应对遗传学中的意外与挑战。