在医学实践中,输血是挽救生命的重要治疗手段,而血型匹配问题始终是安全输血的核心。关于“O型血能否输给A型血”这一命题,公众的认知常存在矛盾:一方面,O型血因红细胞缺乏A、B抗原而被视为“万能供血者”;临床指南又强调“同型输血优先”。这种表面上的矛盾背后,实则蕴含着复杂的免疫学原理与医学权衡。本文将从科学原理、临床应用、潜在风险及未来技术四个维度,系统解析这一输血现象的本质。

血型系统的免疫学基础

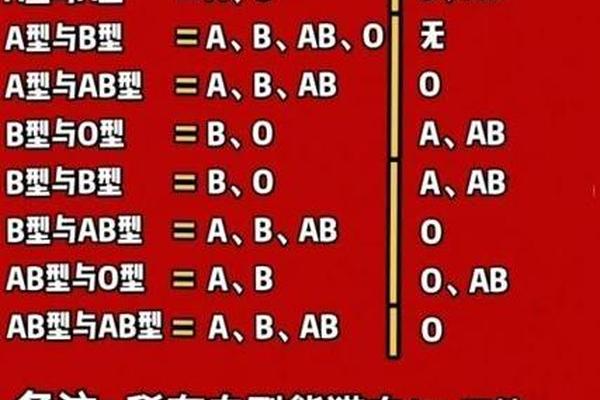

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血浆抗体的特异性识别。A型血的红细胞携带A抗原,血浆中则存在抗B抗体;O型血的红细胞既无A也无B抗原,但血浆中含有抗A和抗B两种抗体。当O型血输入A型受血者体内时,O型红细胞因缺乏A抗原,不会与A型血浆中的抗B抗体发生反应,因此主侧配血(供者红细胞与受者血清)通常呈现相容性。这一特性构成了O型血作为紧急备用血的理论基础。

次侧配血(供者血清与受者红细胞)的潜在风险常被忽视。O型血浆中的抗A抗体会攻击A型受血者的红细胞,若输血量过大或输注速度过快,抗体未被充分稀释则可能引发溶血反应。这种双向免疫反应的复杂性,解释了为何O型血并非真正意义上的“万能血”,其使用需严格遵循特定条件。

临床实践的紧急权衡

在急性大出血等紧急情况下,同型血供应不足时,O型血常作为“过渡性输血”方案。此时输注的并非全血,而是经过处理的O型洗涤红细胞——通过离心技术去除90%以上血浆,显著降低抗A抗体浓度。例如创伤救治中,这种处理可将急性溶血风险从理论上的10%降至0.3%以下。但这种应急措施存在明确限制:美国血库协会指南规定,成人单次输注量不超过2单位,且需在24小时内切换回同型血。

对于特殊人群的输血策略更需谨慎。孕妇若接受O型血输注,其体内残留的抗A抗体可能通过胎盘引发胎儿溶血;免疫功能低下患者则可能因微量抗体触发输血相关移植物抗宿主病(TA-GVHD)。日本输血学会建议,除战地医疗等极端场景外,常规医疗应尽量避免异型输血。

潜在风险的量化分析

溶血反应的发生概率与抗体效价直接相关。研究表明,当抗A抗体效价≥1:64时,输注200ml O型全血即可导致70%的受血者出现血红蛋白尿;而经洗涤处理的O型红细胞制剂,即使残留抗体效价达1:16,400ml输注量也仅引发5%的轻微反应。这种量效关系解释了为何现代血库对O型血的加工处理标准日趋严格:欧盟规定洗涤红细胞的血浆蛋白残留量需<0.5g/单位。

长期异型输血的累积效应更值得警惕。回顾性研究显示,接受超过3次O型血输注的A型患者中,约15%会产生抗H抗体(针对O型红细胞H抗原),导致后续输血效率下降。这种免疫记忆现象提示,即便是“安全”的紧急输血,也可能为患者未来治疗埋下隐患。

技术突破的未来展望

近年生物技术的发展为突破血型限制提供了新思路。加拿大英属哥伦比亚大学团队从肠道菌群中分离的糖苷酶,可高效切除A抗原的N-乙酰半乳糖胺基团,30分钟内即可将A型血转化为“伪O型血”。这种酶处理血的临床试验显示,转化后的红细胞在猕猴体内存活率达98%,与天然O型血无统计学差异。中国学者则利用CRISPR基因编辑技术敲除造血干细胞的ABO基因,培育出“通用型红细胞”,目前已完成灵长类动物实验。

人工血液研发领域同样进展显著。日本国立量子科学技术研究院开发的血红蛋白氧载体(HBOC),通过纳米包裹技术使合成血红蛋白的携氧能力达到天然红细胞的120%,且完全规避血型限制。虽然这些技术尚未大规模应用,但已展现出改变输血医学范式的潜力。

从免疫学机制到临床实践,O型血对A型血的输注始终是风险与收益的精密平衡。现代医学通过成分输血、抗体监测等技术已将紧急输血风险控制在可接受范围,但根本解决方案在于发展血型转化技术和人工血液。建议医疗机构:(1)建立O型洗涤红细胞的战略储备;(2)对重复输血患者进行抗体动态监测;(3)加大血型转化技术的临床转化投入。未来随着生物工程技术突破,人类或将彻底摆脱血型匹配的桎梏,实现真正安全的“通用输血”。