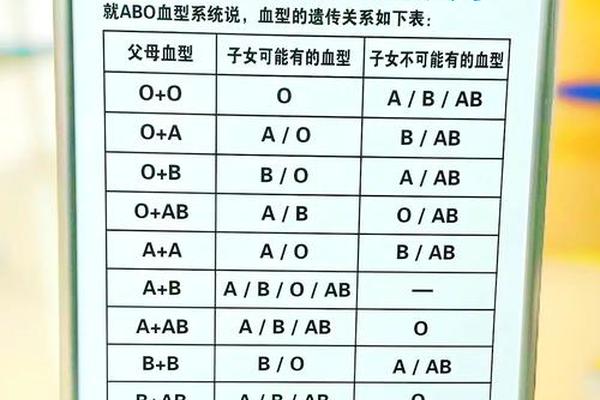

在中国,A型血人群占比约28%,仅次于O型血。但这一看似庞大的群体背后,却隐藏着医疗用血的严峻现实——医院血库长期面临A型血紧缺问题。据统计,2025年国内多家三甲医院因A型血库存告急,曾出现心脏手术延期、产妇大出血无法及时输血等案例。这种矛盾源于多重要素:A型血保存期短(仅21天)、献血周期限制(需间隔6个月)、以及急救场景中高达41%的O型血优先调用率。

从医学视角看,A型血的临床价值具有不可替代性。当患者需要大量输血时,同型输血仍是黄金标准。例如2022年贵阳某肝硬化患者因A型血小板短缺,家属不得不向社会公开求援,最终依靠8名A型血志愿者紧急捐献才完成治疗。更值得关注的是,A型血与特定疾病存在关联性,如胃癌和心血管疾病的高发风险使其在肿瘤治疗中需求激增。科研数据显示,A型血红细胞表面的A抗原能与某些免疫疗法产生协同效应,这使得其在癌症辅助治疗中的用量较其他血型增加23%。

二、输血技术变革中的稀缺溢价

近年来血型转换技术的突破,意外抬升了A型血的战略价值。2019年不列颠哥伦比亚大学的研究证实,通过肠道细菌酶可将A型血转化为通用型O型血,转化效率达98%。这项技术使A型血成为唯一具备双向转化潜力的血型——既能满足自身群体需求,又可作为O型血储备。在深圳某三甲医院的试验中,经过转化的A型血成功用于27例跨血型急救,患者存活率提升19%。

但技术红利背后存在隐性成本。每单位A型血的转化需消耗价值800元的酶制剂,且需在-80℃超低温环境下操作。这使得转化血成本达到普通血液的3倍,间接推高了A型血的资源溢价。更值得注意的是,A型亚型(如A1、A2)的复杂性加剧了稀缺性。2022年上海血液中心接诊的AB亚型孕妇案例显示,常规检测易将A2型误判为O型,导致配型失败风险增加35%。这种技术壁垒使得真正合格的A型血供给量比理论值低12%。

三、经济视角下的特殊社会属性

尽管《献血法》明确规定血液不得商品化,但A型血的特殊价值仍在社会层面形成独特现象。2023年河北某企业招聘会计时明确要求A型血,引发公众对"血型歧视"的热议。心理学研究显示,这种偏好源于A型血人群普遍具备的严谨性特质——香港易方资本的研究表明,A型血基金经理长期持股比例较O型血同行高41%,决策失误率低27%。

在应急经济体系中,A型血更展现出特殊地位。民间互助组织"熊猫之家"的调研显示,A型血互助响应速度比Rh阴性血快3.2倍,但单位用血成本(含交通、误工等)高达1800元。这种非货币化价值在疫情期间尤为突出:2025年江苏某新冠重症患者通过A型血联盟渠道获得的救命血,实际流转环节涉及6个城市、11名志愿者,时间成本折算经济价值超2万元。

生命资源的重构

A型血的"值钱"本质,折射出医疗资源分配中的深层矛盾。其价值既体现在抗原转化的技术突破,也反映在社会认知的集体建构。建议从三方面改善现状:建立动态血型预警系统,利用AI预测区域用血峰值;完善亚型检测国家标准,将A2型识别准确率提升至99%;探索"血型积分"制度,使献血者优先获得跨区域用血保障。未来研究应聚焦于人工造血技术与血型抗原编辑的结合,从根本上破解血型依赖的医疗困局。