在人类对血液的探索历程中,血型系统的发现彻底改变了医学史。作为ABO血型系统中的重要类型,A型血既是最早被发现的类型之一,也是临床输血和遗传学研究的关键对象。但公众常将"A型血"与"A+血型"混为一谈,实际上,这两个概念分属不同的分类维度——前者基于ABO抗原系统,后者则涉及Rh因子差异。理解这种区别不仅关乎医学常识的准确性,更直接影响着临床输血安全与遗传咨询的科学性。

一、血型分类的双重维度

ABO血型系统与Rh血型系统构成了现代血型分类的基石。ABO系统依据红细胞表面A、B抗原的存在情况,将血液划分为A型、B型、AB型和O型四种基本类型。其中A型血的特征是红细胞表面仅携带A抗原,血清中含有抗B抗体。而Rh系统则以D抗原的存在与否为划分标准,阳性表示存在D抗原,阴性则无。因此"A+血型"实为双重分类的复合表述:在ABO系统中属于A型,在Rh系统中属于阳性。

这两个系统独立存在却互为补充。ABO抗原的发现始于1901年兰德施泰纳的经典实验,而Rh系统的确立则要追溯到1940年对恒河猴血液的研究。临床统计显示,中国人群中A型血占比约28.4%,其中Rh阳性比例超过99%。这种双重分类的必要性在于,ABO不合输血会引起急性溶血反应,而Rh不合则可能导致迟发性溶血,特别是对育龄女性的影响更为深远。

二、临床医学的实践意义

在输血医学领域,A型血的精确分型直接关乎生命安危。A+血型者可接受A+或A-的同型血液,但A-个体若误输Rh阳性血液,可能产生抗D抗体,导致后续输血风险。研究发现,A型血人群中存在A1、A2等亚型,当A2型(占A型人群约20%)接受A1型血液时,仍可能因微弱的抗原差异引发溶血反应。这种复杂性使得现代输血前必须进行交叉配血试验,即便同属"A型"也不能简单等同。

妊娠管理中的Rh阴性问题尤为突出。若A-血型孕妇怀有Rh阳性胎儿,母体可能产生抗D抗体攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血病。数据显示,未进行预防干预的Rh阴性孕妇,二胎发生溶血的概率高达16%。这解释了为何Rh阴性血型需要特别建档管理,而阳性血型在生育规划中则无需特殊预防措施。

三、遗传规律的深层解析

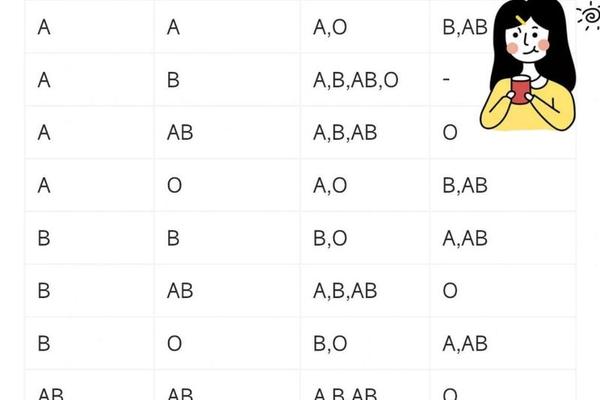

A型血的遗传呈现显性特征。基因型可能是AA或AO组合,其中A为显性基因,O为隐性。当父母分别为AO和BO型时,理论上子女可能获得A、B、AB或O型,这解释了为何看似"纯A型"父母可能生出O型子女。Rh系统的遗传则遵循隐性规律,只有当父母双方都携带隐性基因时,才可能生育Rh阴性后代。

地域分布数据揭示了有趣的遗传密码。长江流域A型血占比高达32%,显著高于北方地区的26%,这可能与古代农耕文明的迁徙路线相关。在日本等以A型为主的社会中,这种遗传特质甚至影响了社会组织形态,形成了注重集体主义的文化特征。分子人类学研究显示,A型抗原的N-乙酰半乳糖胺结构,可能源自新石器时代谷物栽培带来的饮食结构改变。

四、健康管理的争议探讨

关于A型血与疾病易感性的关联,学界存在持续争论。早期观察发现A型人群患胃癌风险较其他血型高20%,心血管疾病发病率也相对突出。但2019年《新英格兰医学杂志》的meta分析指出,这些相关性可能受环境因素干扰,尚无确凿证据支持血型与疾病的直接因果关系。值得注意的是,A型抗原可作为幽门螺杆菌的附着受体,这或许能部分解释消化系统疾病的易感性。

在个性化医疗兴起的当下,血型与药物代谢的关系引发新思考。某些研究提示A型血患者对抗血小板药物氯吡格雷的反应存在差异,但临床指南尚未将血型纳入用药考量。这种争议性恰恰说明了血型研究的复杂性——它既是刻在基因里的生命密码,又与后天环境形成动态交互。

穿透"A型血"这个简单标签,我们看到的是一幅精妙的生命图谱。从ABO到Rh系统,从抗原结构到基因表达,每个细节都凝结着人类探索生命的智慧。在精准医学时代,正确理解"A+"与"A-"的本质区别,不仅是对个体健康的负责,更是推动血型研究向纵深发展的基础。未来研究应着重解析血型分子与疾病机制的直接关联,同时建立更完善的血型数据库,让这个诞生逾百年的发现持续照亮现代医学的前路。对于普通民众而言,定期检测血型、了解相关医学知识,将成为健康管理的重要一环。