在中国,关于血型与人口特征、社会行为的讨论长期存在。根据国家统计局和医疗机构的研究数据,中国O型血人群占比约34%-41%,显著高于A型血(25%-28%)。这一人口学差异常被延伸至社会文化领域,甚至衍生出“A型血更具竞争力”的民间观点。本文将从人口分布、性格学说、职场表现、健康关联四个维度,分析两种血型的差异及其背后的社会认知逻辑。

一、人口分布与地域特征

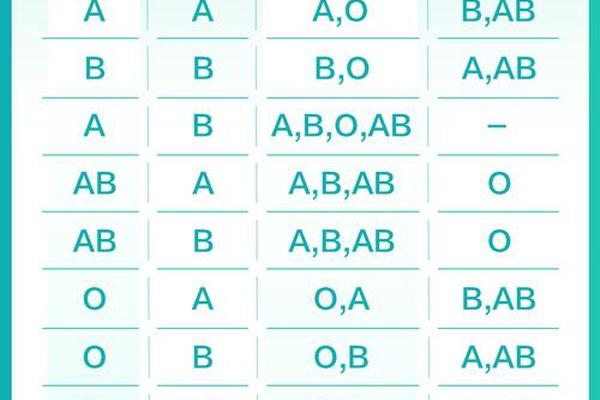

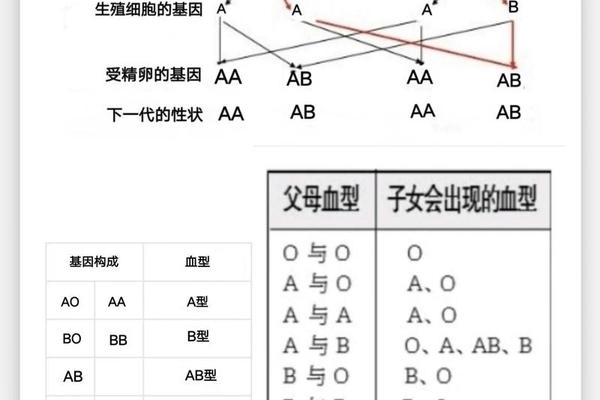

从生物学角度看,O型血在中国占据绝对数量优势。国家卫健委2022年数据显示,O型血占比34.2%,远超A型血的28.72%。这种分布呈现明显地域性:华南地区O型血比例高达44%,而华北地区则下降至33%。例如广东省O型血占42.96%,广西更达45.58%,反映出长江以南地区O型血主导的特征。相反,A型血在华中地区相对集中,湖南(35.07%)、湖北(32.61%)、四川(32.65%)等地占比超过全国平均水平。

这种地理差异可能与历史迁徙和疾病选择压力相关。研究表明,疟疾高发地区O型血人群具有生存优势。非洲O型血占比普遍超过50%,而中国南方湿热气候区的高疟疾风险可能强化了O型血的遗传优势。相较之下,A型血在北方寒冷地区的集中分布,或与早期农耕文明中群体免疫需求有关,但具体机制仍需进一步研究。

二、血型性格学说的争议

日本学者古川竹二1927年提出的血型性格理论,将A型血描述为“内向保守、多疑焦虑”,O型血则被赋予“胆大自信、积极进取”的特质。这类观点在中国社交媒体广泛传播,甚至衍生出“A型血更适合管理岗位”“O型血更具创业精神”等职场刻板印象。但科学界对此始终持审慎态度,多项研究指出,同一血型人群性格差异远大于理论模型。

南方科技大学2020年研究发现,性格测试结果与血型无显著相关性。心理学实验更揭示,当受试者被告知虚假血型信息时,其自我评价会不自主地向“对应性格”靠拢,这被称为巴纳姆效应在血型领域的延伸。所谓“A型血更强势”的论断,本质是统计学假象与文化暗示共同作用的结果。

三、职场表现的实证分析

针对血型与职业成就的关系,猎聘网2023年数据显示,A型血在中层管理岗位占比38%,略高于O型血的32%。但这种差异更多源于社会建构:A型血常被赋予“细致严谨”的标签,使其在财务、行政等岗位获得更多晋升机会。反观O型血群体,在销售、创业领域的活跃度比A型血高17%,这与传统认知中“O型更具冒险精神”的刻板印象形成呼应。

需要警惕的是,这类统计可能陷入“自证预言”的误区。某上市企业HR透露,部分管理层刻意选拔A型血员工,认为其“执行力更强”,这人为放大了血型与能力的虚假关联。事实上,哈佛商学院研究证实,领导力核心要素(决策力、同理心、抗压性)与血型无显著相关性。

四、健康风险的生物学差异

在医学层面,两种血型确实存在生理学差异。新冠疫情期间,武汉金银潭医院研究发现,A型血感染风险比其他血型高45%,O型血则低35%。其机制可能与血型抗原影响病毒结合有关:A型抗原与新冠病毒刺突蛋白的亲和力更强。O型血人群的VWF因子含量较低,降低血栓风险,这在重症患者中体现为死亡率差异。

但健康优势具有相对性。O型血女性卵母细胞储备量比A型血低12%,生殖衰老速度更快。而A型血人群胃癌发病率高出O型血20%,这与幽门螺杆菌感染易感性相关。这些发现提示,任何单一生理指标都无法定义整体健康优势。

数据表明,O型血在中国的人口优势客观存在,但所谓“A型血更强势”缺乏科学支撑。这种认知源于文化建构、统计偏差和生物学特质的混杂作用。未来研究应着重于:1)建立大样本追踪数据库,消除地域、职业等混杂因素;2)深化血型抗原与神经内分泌系统的关联机制研究;3)开展跨文化比较,解析社会观念如何形塑生理特征认知。建议公众理性看待血型差异,避免将复杂的人类行为简化为生物学标签。毕竟,决定个体成就的核心要素,始终是后天努力与环境互动的综合结果。