在医学与公共卫生领域,稀有血型的临床价值和社会意义始终备受关注。近年来,“熊猫血”作为Rh阴性血型的代称频繁进入公众视野,但其定义常被误解为单纯AB型血。实际上,ABO血型系统中的A型、B型、O型或AB型均可能叠加Rh阴性特征,形成真正意义上的稀有血型。本文将以A型Rh阴性与AB型Rh阴性为例,系统解析其科学内涵、临床挑战与社会应对策略,为公众认知与医疗实践提供参考。

血型系统的双重维度

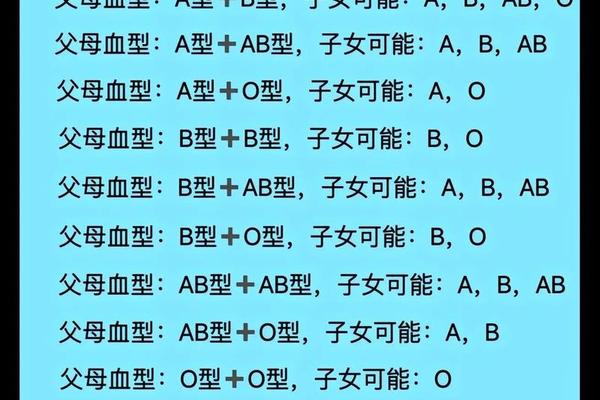

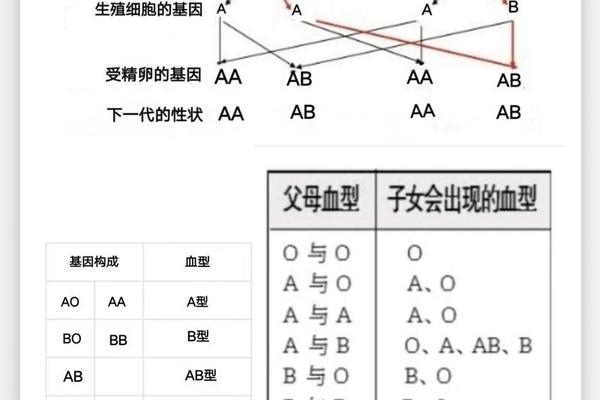

人类血型由超过30种抗原系统构成,其中ABO与Rh系统最具临床价值。ABO系统根据红细胞表面A/B抗原分布分为四种基础类型,而Rh系统则聚焦D抗原的存在与否——携带D抗原者为Rh阳性,缺失则为Rh阴性。这种双重分类体系意味着每个个体的血型需同时标注ABO与Rh属性,例如“A型Rh阴性”或“AB型Rh阳性”。

Rh阴性在汉族人群中的比例仅0.3%-0.5%,而AB型Rh阴性更属罕见。数据显示,汉族人群中AB型Rh阴性出现概率不足万分之三,某些地区年采集量仅十万分之一,这种叠加稀有性使其成为“熊猫血中的熊猫血”。相较而言,A型Rh阴性虽同样稀缺,但因其在Rh阴性群体中占比约28%,临床储备压力略低于AB型。

临床输血的特殊挑战

Rh阴性患者的输血原则具有严格限制。由于Rh阳性血液可能刺激患者产生抗D抗体,首次输注后50%以上个体会出现免疫致敏,二次输注将引发溶血反应。这种特性使A型与AB型Rh阴性患者面临双重困境:既要匹配ABO同型,又需确保Rh阴性,在急救场景中常出现“血荒”。

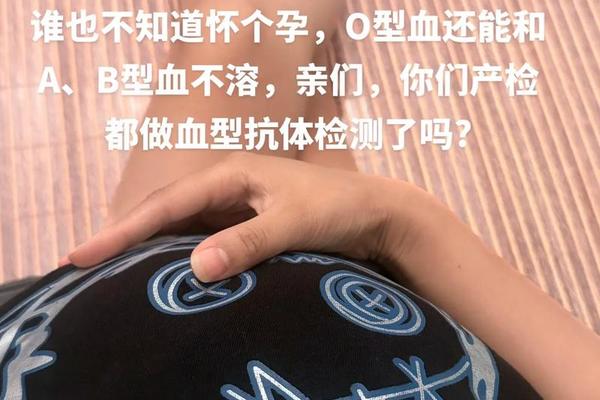

孕产妇群体的风险尤为突出。Rh阴性女性若孕育Rh阳性胎儿,母体可能通过胎盘接触D抗原产生抗体,导致新生儿溶血病。张家口市曾出现AB型Rh阴性产妇大出血案例,因本地献血者不足十人,最终通过跨区域调配才完成救治。此类事件暴露出区域性血源储备体系的脆弱性,特别是AB型Rh阴性血源的应急响应机制亟待完善。

社会认知与供给困境

公众对“熊猫血”存在普遍认知偏差。调查显示,68%的受访者误将AB型血等同于稀有血型,仅12%了解Rh阴性才是核心判定标准。这种误解导致部分A型Rh阴性个体未能及时登记献血信息,错失构建互助网络的机会。以乐山市为例,筛查发现的71名AB型Rh阴性献血者中,42人仅参与过1次献血,固定献血者比例不足5%。

血站管理面临技术瓶颈。Rh阴性血液保存需采用-65℃深低温冷冻技术,解冻后红细胞存活率仅70%-80%,且制备成本高达常规血液的3倍。浙江大学团队2024年研发的聚唾液酸-盐酸酪胺凝胶修饰技术,虽能实现Rh阳性红细胞人工阴性化,但尚未进入临床转化阶段。这种“技术鸿沟”使得当前供血体系仍高度依赖自然献血。

未来发展的破局路径

建立动态化稀有血型库是当务之急。通过基因筛查技术对献血者进行Rh分型建档,可实现区域性血源网络联动。深圳血站推行的“亚洲型Del血型鉴别”项目,已成功将25%原判定为Rh阴性者重新归类为特殊变体,缓解了部分用血压力。此类精准化分类管理值得全国推广。

基因编辑技术为人工造血提供新思路。2024年Science Advances刊发的红细胞表面抗原掩蔽研究,通过化学工程改造实现RhD抗原遮蔽,使常规血液转化为通用型“人造熊猫血”。若该技术实现规模化应用,将彻底改写依赖自然献血的供给模式。针对Rh阴性人群的干细胞定向分化研究,也有望实现个性化血液制备。

本文系统论证了A型与AB型Rh阴性血型的科学本质及社会价值。作为“生命保险单”的持有者,每个Rh阴性个体既是救助对象,也是潜在救助者。建议卫健部门加强公众科普,完善献血者权益保障,同时加大人工血液研发投入。唯有构建“自然捐献+技术赋能”的双轨体系,才能为千万“熊猫血”群体筑牢生命防线。