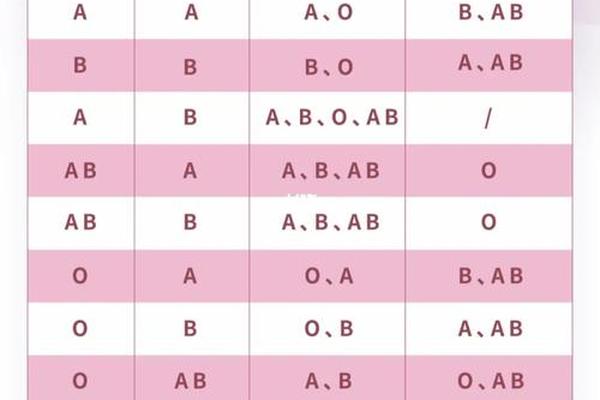

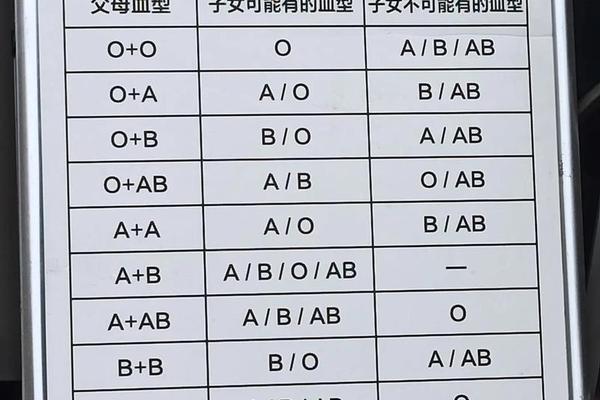

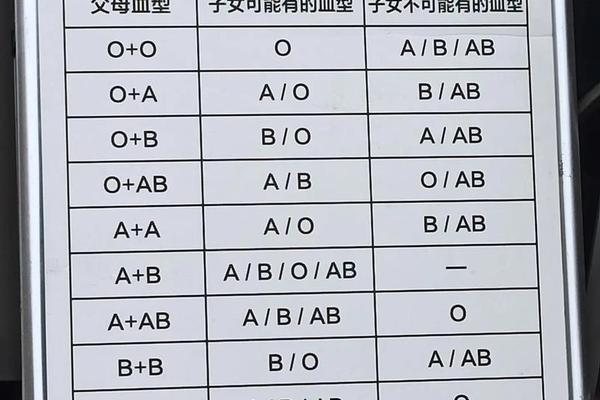

在遗传学领域,ABO血型系统的运作堪称生物编码的经典案例。当父母均为A型血时,孩子的血型可能呈现A型或O型,这一现象背后隐藏着复杂的基因交互机制。根据孟德尔遗传定律,A型血的基因型由显性基因A与隐性基因O的组合决定,父母可能携带AA或AO两种基因型。若父母均为AO型,子代有25%概率继承双隐性O基因,成为O型血。这种看似矛盾的遗传现象,实则体现了显隐性基因在表达过程中的精密调控。

从分子生物学角度分析,A抗原的形成依赖于N-乙酰氨基半乳糖转移酶的活性,该酶由9号染色体上的A基因编码。当个体携带AO基因型时,显性A基因的表达会完全掩盖隐性O基因的表征,这使得表型为A型的父母可能将O基因传递给子代。日本学者山本的研究证实,O型基因的沉默源于DNA序列中关键碱基对的缺失。这种基因层面的"沉默继承",构成了血型遗传多样性的重要基础。

二、临床实践中的特殊案例

医学实践中偶见突破常规遗传规律的特殊案例。2017年湖南郴州某医院曾接诊过一对A型血夫妇诞下B型血婴儿的案例,最终发现母亲实为罕见的顺式AB型。这类特殊基因型源于染色体异常重组,其AB基因位于同一条染色体,另一条携带O基因,导致子代可能继承B型基因。此类案例发生率约五十万分之一,却深刻揭示了基因变异的复杂性。

另一个值得关注的例外是孟买血型系统。某些表型为O型的个体实际携带ABO系统外的H基因缺陷,这类人群的红细胞无法形成H抗原前体,导致常规血型检测呈现O型假象。印度学者帕特尔2020年的研究显示,全球孟买血型携带者约0.0004%,这类特殊基因型的发现,推动了产前基因检测技术的革新。

三、社会认知与文化影响

血型遗传认知的偏差常引发家庭矛盾。2020年上海某区体检站数据显示,约12%的亲子鉴定需求源于血型不符的误解。传统文化中将血型视为绝对遗传标志的认知,忽视了基因重组和隐性遗传的可能性。日本学者川崎2022年的社会学研究发现,东亚地区仍有38%民众认为父母A型必生A型子女,这种认知偏差导致部分家庭出现信任危机。

在医疗实践中,正确理解血型遗传规律具有重要临床价值。北京医院赵声明教授团队2024年的研究强调,产科医生需向A型血孕妇说明胎儿可能为O型的遗传机制,避免产后因血型差异引发家庭矛盾。血型遗传知识在移植配型、新生儿溶血病预防等领域具有关键作用,如O型母亲怀A型胎儿时需监测抗体效价。

四、未来研究方向

基因组学的发展为血型研究开辟了新维度。2023年《自然·遗传学》刊文指出,通过全基因组关联分析已发现12个与ABO系统相关的调控位点。我国学者正在建立汉族人群血型基因数据库,旨在揭示基因型与表型表达之间的调控网络,这项研究将提升遗传咨询的精准度。

人工智能技术的介入正在改变传统遗传学分析模式。斯坦福大学研发的血型预测模型,通过整合父母基因型和表观遗传数据,可将预测准确率提升至99.7%。未来结合CRISPR基因编辑技术,或可实现特定血型的定向调控,这对解决临床用血短缺问题具有革命性意义。

总结

A型血家庭的遗传规律既遵循孟德尔定律的普遍性,又包含基因重组、顺式AB型等特殊情况的多样性。正确认知血型遗传机制,既能避免家庭误解,又对临床医学发展具有推动作用。建议医疗机构加强遗传知识科普,同时倡导建立更完善的新生儿基因档案系统。随着单细胞测序技术的突破,未来或可实现对胚胎血型的无创预测,这将为优生优育提供新的科学依据。