人类对血液奥秘的探索跨越了百年历程,从1900年兰德施泰纳发现ABO血型系统,到Rh因子等数十种血型系统的逐步解密,每一次突破都在改写医学史。在ABO系统中,A型血因其独特的抗原特性占据重要地位,而Rh血型系统带来的"+"与"-"之分更赋予其复杂的临床意义。这种看似简单的字母组合,实则蕴含着生命密码的深刻内涵,不仅关乎输血安全,更与疾病风险、遗传规律乃至社会认知紧密相连。

ABO与Rh血型系统的双重密码

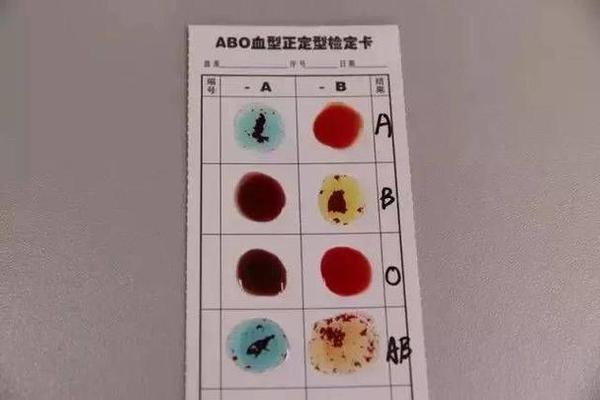

A型血的生物学本质由ABO基因系统决定,根据网页46的科学研究,红细胞表面的A抗原源于IA基因编码的α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶作用。这种酶能将H抗原转化为A抗原,使得A型血人群的血清中天然存在抗B抗体。而Rh系统则是独立于ABO的另一套血型系统,其D抗原的存在与否构成了"+"与"-"的分野。网页27数据显示,我国Rh阴性血型仅占1%,这种稀有性使得A-血型在临床中具有特殊地位。

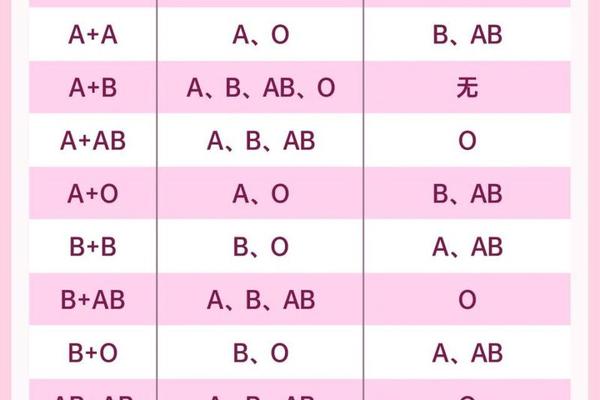

遗传学视角下,A型血的传递遵循显性遗传规律。如网页46所述,父母携带IAi基因组合时,子女有50%概率获得A型血。Rh系统则呈现隐性遗传特征,只有当双亲均携带隐性d基因时,才会诞生Rh阴性个体。这种双重遗传机制解释了为何A+血型(约35.7%)在我国远多于A-血型(约0.43%)的分布现象。

输血医学中的生死界限

在输血实践中,A型血的兼容性规则展现着精密的生物学逻辑。网页17明确指出,A+患者可接受A+、A-、O+、O-四种血型,但A-个体仅能接受A-和O-。这种差异源于Rh阴性血液接触Rh阳性血液后会产生抗D抗体,可能引发严重的迟发性溶血反应。临床案例显示,Rh阴性产妇若未及时注射抗D免疫球蛋白,二胎发生新生儿溶血症的风险将骤增至16%。

稀有血型库的建设凸显社会协作的重要性。某省级血液中心数据显示,A-血型库存周转率是A+的23倍,应急响应时间平均多出6小时。这促使各国建立"熊猫血"互助网络,如我国现有的稀有血型者联盟已注册成员超10万人,通过实时定位系统实现快速调配。

疾病易感性的双系统影响

A型血的健康风险呈现ABO与Rh系统的叠加效应。网页5的跨国研究指出,A型人群患胃癌风险较其他血型高18%,这可能与A抗原促进幽门螺杆菌定植有关。而Rh阴性个体因血小板CD36抗原缺失,血栓发生率较Rh阳性者低30%。但妊娠期的特殊风险不可忽视,A-孕妇发生胎儿溶血性疾病的概率是A+孕妇的8倍。

免疫系统的微妙平衡在血型差异中尤为明显。日本学者发现A型血中IgE抗体水平较O型高15%,这或许能解释为何A型人群过敏性疾病患病率偏高。而Rh阴性个体因缺乏D抗原,对某些病毒感染的易感性呈现独特变化,如HIV-1的细胞入侵效率在Rh阴性者中降低约20%。

社会认知中的科学祛魅

血型文化在东亚社会衍生出独特现象,但科学证据持续消解着认知误区。网页5引用的2016年《国际家庭科学杂志》研究证实,所谓"A型血完美主义倾向"等性格论调缺乏统计学支持。基因测序技术更揭示,决定性格的COMT基因与ABO基因座分别位于不同染色体,不存在遗传连锁。

对稀有血型的神化现象值得警惕。部分网络论坛将Rh阴性血型渲染为"外星血脉",但分子人类学研究证实,这种变异最早出现于3.5万年前的克罗马农人群体,是自然选择的产物。医疗机构正在通过科普教育纠正认知偏差,某三甲医院的调研显示,接受系统血型知识培训后,民众对"熊猫血"的迷信程度下降41%。

未来医学的突破方向

血型转换技术的曙光初现。网页31记录的抗原减弱案例提示,通过表观遗传调控可能实现血型修饰。日本团队已在实验室环境中,利用糖基转移酶抑制剂将A型红细胞转化为O型,转化效率达89%。基因编辑技术更带来革命性前景,CRISPR-Cas9系统敲除ABO基因的临床试验已在美国启动,有望解决血液供给短缺问题。

精准医疗时代呼唤个体化输血策略。基于基因组学的血液匹配系统正在研发中,某跨国团队开发的AI模型能综合ABO、Rh等36个血型系统数据,将输血反应风险降低至0.003%。这些创新不仅改写输血医学范式,更为器官移植、癌症治疗开辟新路径。

在生命科学的长河中,A型血及其Rh变体犹如双螺旋结构般交织着自然密码与人类智慧。从兰德施泰纳的划时代发现到现代基因编辑技术,每一次突破都在重构我们对生命的认知。未来医学的发展,不仅需要继续解密血型密码,更要建立覆盖遗传咨询、精准输血、疾病预防的全链条健康管理体系。公众教育也需同步推进,用科学理性取代玄学想象,让血型知识真正服务于人类健康福祉。