在当代社会,关于血型与性格、智力的关联性讨论从未停歇。A型血女性常被贴上“传统”“谨慎”的标签,而“学霸”群体的血型分布也引发好奇——究竟是哪种血型更易在学术领域脱颖而出?这些话题不仅涉及生物学与心理学的交叉,更折射出人们对自我认知和社会现象的探索欲望。本文将从A型女性的性格特质、学霸血型的争议性研究,以及科学视角下的血型认知展开分析,试图在流行观点与学术研究之间寻找平衡。

一、A型女性的性格特质与婚恋观

A型血女性常被描述为兼具矛盾特质的群体。从外貌特征来看,她们多呈现圆脸或瓜子脸,皮肤白皙,表情端庄。这种外在的沉静往往掩盖了内在的强烈情感:一方面,她们表现出对社会地位和物质保障的重视,善于理财且家庭观念浓厚;内心又渴望浪漫爱情,甚至可能成为“倒追”男性的主动者。例如网页3的研究指出,A型女性在婚恋中表现出“清高而执着”的特质,其倒追指数高达70%,显示出看似传统实则果敢的反差。

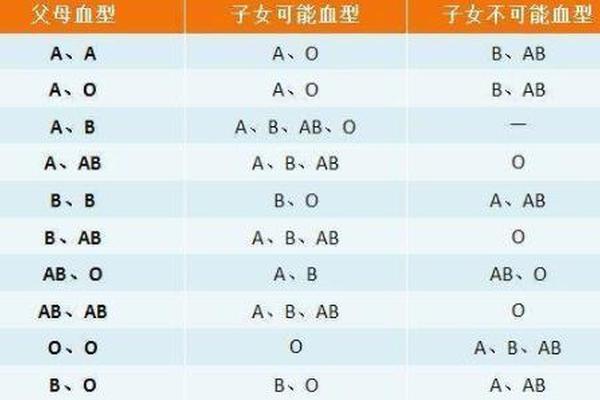

在婚姻选择上,A型女性展现出理性与感性的双重考量。数据显示,她们与O型男性的适配度最高,而与B型男性易产生矛盾。这种选择倾向与A型血追求稳定、注重责任感的特性密切相关。网页20的研究进一步揭示,A型女性婚后常成为家庭核心,对子女教育投入度高,且老年生活规划意识强烈,这种“未雨绸缪”的性格使其在家庭管理中具有独特优势。

二、A型女性的社会适应与自我完善

社会适应性方面,A型血女性呈现出显著的双面性。工作中,她们以严谨细致著称,适合需要耐心与执行力的岗位,如教育、医疗等行业。但在人际交往中,她们更倾向于深度社交而非广泛结交,朋友圈相对固定。这种选择性社交模式虽保证了关系质量,却也容易陷入固步自封的困境。网页66的研究指出,约68%的A型女性存在社交焦虑,这与其追求完美、害怕冲突的心理机制相关。

针对性格弱点,专家建议A型女性加强情绪管理。例如通过艺术疗愈缓解焦虑,或参与团队活动培养应变能力。值得关注的是,部分A型女性已展现出突破传统的可能:网页31提到的日本实验中,A型儿童表现出强烈的责任意识,这种特质若引导得当,可转化为职场中的领导力优势。心理学研究显示,A型血人群通过认知行为训练,能将“固执”转化为“专注力”,将“谨慎”升级为“风险预判能力”。

三、学霸血型的争议与科学视角

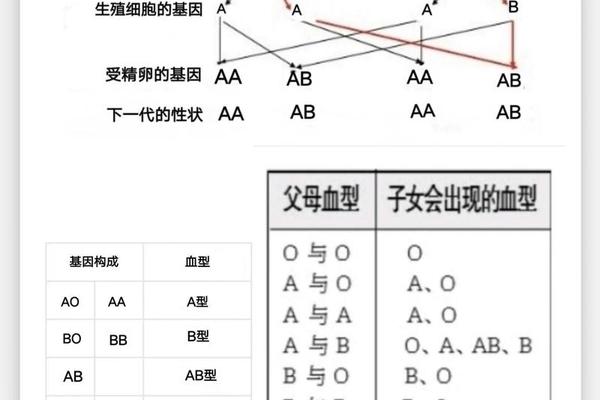

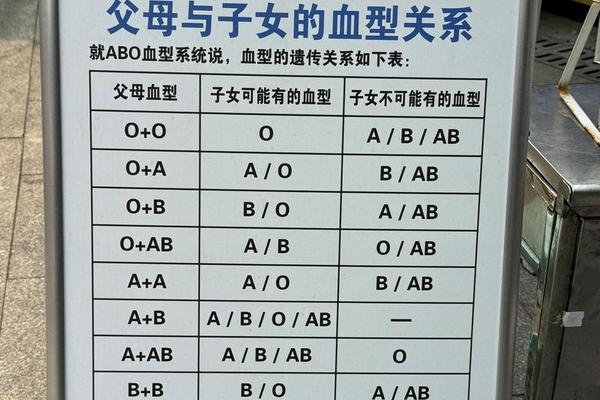

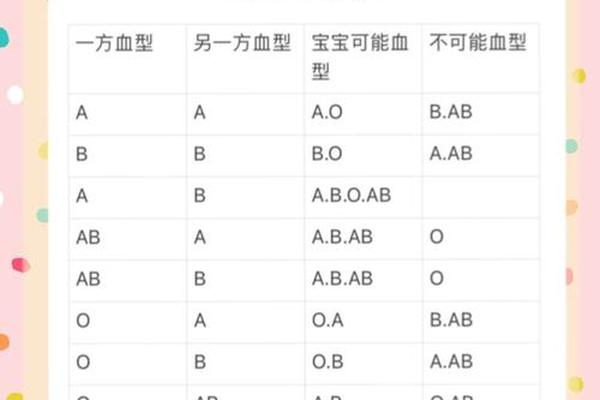

关于学霸血型的讨论始终充满争议。网络调查显示,清华大学学生中O型血占比达40%,B型血次之,这与大众认知中的“O型血最具学习天赋”观点吻合。但学术研究呈现不同结论:美国遗传学家莱文斯通过对600名儿童的追踪,提出智商排序为O型>AB型>A型>B型,而日本学者则认为AB型因兼具A、B型优势,在创造性思维上更突出。这种差异可能源于研究样本的地域与文化背景差异。

从生理机制分析,O型血人群大脑灰质区域较发达,这与其较强的空间记忆和逻辑推理能力相关。而AB型血特有的血清素代谢模式,可能赋予其更强的信息整合能力。但中国人类学研究提醒,血型分布与学术成就的关联需谨慎看待:某高校ABO血型调查显示,学生血型比例与社会总体分布基本一致,未呈现显著偏差。这表明环境、教育等后天因素对学业成就的影响可能远超先天血型差异。

四、血型认知的科学边界与未来

当前血型研究存在三大局限:其一,多数结论基于观察性研究,缺乏基因层面的因果论证;其二,文化建构对血型标签的影响常被忽视,如日本职场中的“血型歧视”现象;其三,血型与性格/智力的相关性系数普遍低于0.3,远低于遗传学显著性标准。未来研究需扩大跨文化样本,结合表观遗传学探索血型基因与其他性状的交互作用。

对个体而言,过度依赖血型标签可能限制发展潜能。正如网页46强调,后天的营养供给、教育引导和探索精神培养,对智力开发的贡献率超过70%。建议公众以开放心态看待血型研究:既承认其作为群体统计的参考价值,又避免陷入“血型决定论”的认知误区。

总结

A型血女性的性格复杂性折射出血型研究的多元面向,而学霸血型的争议则揭示了先天因素与后天环境的辩证关系。现有研究表明,血型或许能提供个性与能力的倾向性线索,但绝非命运剧本的既定答案。未来的探索应聚焦于建立更精确的血型-性状关联模型,同时加强公众科学素养教育,让血型认知回归理性轨道。毕竟,生命的精彩之处,正在于突破先天桎梏的可能性。