关于A型血群体的性格特征与人口分布现象的观察,始终是公众与学界共同关注的议题。人们普遍认为,A型血个体常表现出内向、谨慎的特质,而在部分地区的血型人口统计中,A型血的比例似乎低于其他血型。这种双重现象既涉及文化心理学的集体认知,也暗含生物学与社会行为的复杂互动。本文将从文化溯源、遗传机制、社会行为模式等角度,探讨这一现象背后的多重逻辑。

一、内向性格的文化与科学溯源

A型血群体常被描述为“内向敏感”的刻板印象,根植于东方社会的文化土壤。日本学者古川竹二于1927年首次提出血型性格论,将A型血与“完美主义”“隐忍内敛”等特质绑定。这种理论迅速在日本、韩国等东亚国家流行,甚至渗透至职场招聘与人际交往领域。例如,《血型君》将A型血角色塑造成重视规则、情感细腻的形象,而韩国延世大学的研究也支持A型血人群“倾向于内向”的结论。

科学界对血型与性格的关联性始终持谨慎态度。2014年《日本心理学杂志》的大规模调查显示,血型与人格特质之间并无统计学显著关联。心理学研究指出,性格的形成是遗传基因、神经递质分泌、社会环境共同作用的结果,例如多巴胺与5-羟色胺的调控系统远比血型抗原复杂。中国百度健康等科普平台也多次强调,血型性格论缺乏科学依据,属于“统计概率事件”。尽管如此,流行文化中的认知惯性仍使这一标签持续存在。

二、人口分布的生物学与社会因素

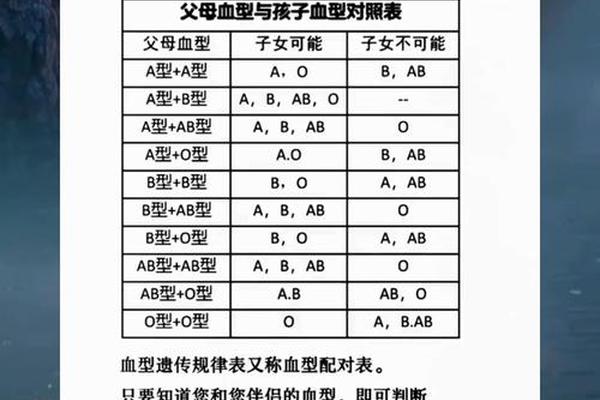

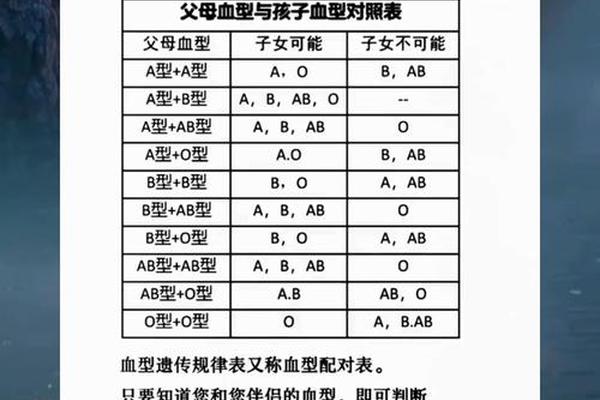

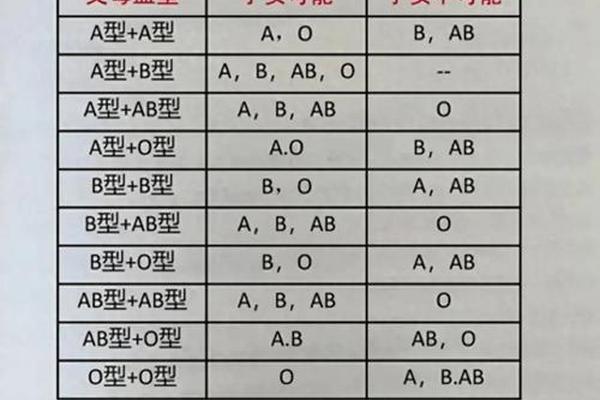

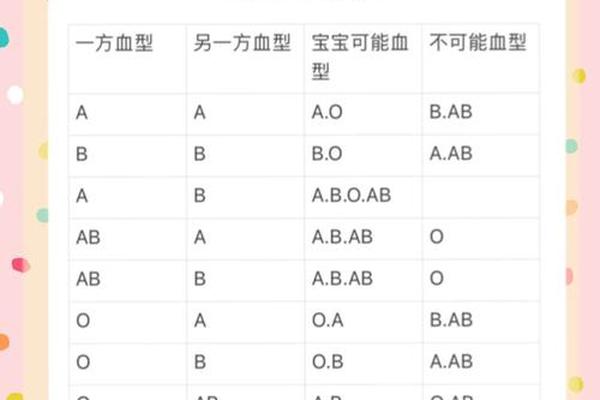

关于A型血人口比例较低的现象,生物学研究揭示了基因频率的地域差异。根据ABO血型系统的遗传规律,A型等位基因在全球分布不均,东亚地区A型血占比约为28%,低于O型的34%。进化生物学推测,这种差异可能与古代人群的迁徙路径及环境适应性有关。例如,A型抗原对某些病原体(如天花)的易感性可能影响族群生存率。

从社会行为角度看,A型血的临床需求与献血供给之间的矛盾加剧了“血荒”感知。江苏省血液中心数据显示,A型血占临床用血需求的32%,但献血量仅占30.6%。研究指出,A型血人群的“谨慎性格”可能降低其主动献血意愿。例如,日本学者藤田一郎认为,A型血个体因免疫系统较弱,更倾向于规避风险场景。而中国徐州等地血站的调研也发现,A型血献血者更容易因“担心健康影响”而中途放弃。

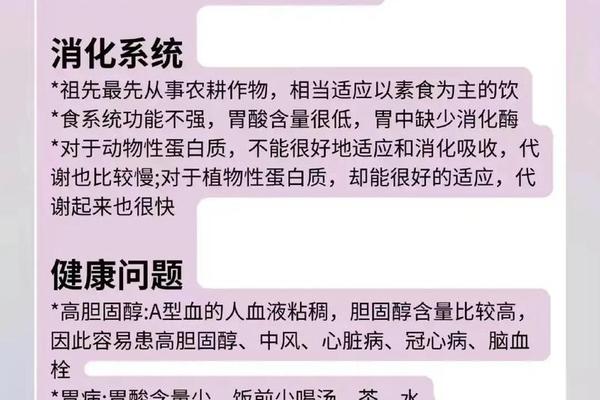

三、健康认知与行为模式的交互影响

医学研究揭示了A型血与特定疾病的关联性,这进一步塑造了群体行为模式。2012年《动脉硬化与血栓形成》期刊的研究表明,A型血人群冠心病风险比O型血高5%,而日本学者发现其消化道出血发生率也更高。这种健康风险认知可能强化A型血个体的自我保护倾向,例如减少剧烈运动或社交活动,从而加深“内向”的刻板印象。

血型理论的商业利用放大了认知偏差。中国部分企业在招聘中要求提供血型信息,认为A型血员工“适合精细工作但缺乏开拓性”。此类标签化操作不仅加剧社会偏见,还可能引发A型血群体的自我认同困境。例如,百度百科“A型性格”词条提到,这类人群易陷入“自我怀疑与焦虑”,而文化暗示可能进一步催化心理暗示效应。

四、社会认知的强化与反思

血型性格论的持续传播,本质上反映了人类简化认知复杂性的心理需求。如同星座与生肖的归类逻辑,血型标签为快速判断他人提供认知捷径。日本东贩集团的畅销书统计显示,血型主题书籍常年占据排行榜前列,这种文化产品通过重复叙事强化公众印象。

科学界正在推动认知纠偏。2019年《健康时报》引用多国研究强调,血型与性格的关联是“被包装的伪科学”。心理学家建议采用MBTI或大五人格模型等更严谨的工具评估性格。与此基因研究的进展为性格分析提供了新路径——2022年《自然》期刊的研究已定位73个与性格相关的基因位点,这些发现与血型系统无直接关联。

总结与展望

A型血群体的“内向”特质本质上是文化建构与个体行为的复合产物,而人口比例的统计学差异则源于基因分布、医疗需求、社会行为的复杂作用。未来研究需在两方面突破:一是通过全基因组关联分析,明确血型抗原与神经系统的潜在联系;二是开展跨文化社会学调查,解构血型标签的形成机制。公众应理性看待血型理论,在尊重个体差异的基础上,建立更科学的人格认知体系。对于临床血库管理,则需加强献血科普,优化血型供需的动态监测机制。