A型血作为ABO血型系统的核心组成部分,其核心特征是红细胞表面携带A抗原,血浆中则天然存在抗B抗体。这一生物学特性源于基因编码的糖基转移酶作用——A型基因(IA)编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶能将H抗原转化为A抗原。这种抗原-抗体的对立统一构成了输血医学的基石:A型血个体的红细胞可被B型或O型血清中的抗A抗体识别并攻击,因此临床输血必须严格遵循同型原则。

从分子层面看,A抗原的本质是糖蛋白链末端连接的N-乙酰半乳糖胺残基,其空间构象决定了免疫系统的识别特异性。研究显示,A抗原不仅存在于红细胞膜,还广泛分布于上皮细胞和体液中,这种分布特征解释了为何某些病原体(如诺如病毒)更易感染特定血型人群。值得注意的是,约20%的A型血属于A2亚型,其抗原表位密度仅为A1型的25%,这种差异可能导致输血反应或器官移植排异风险的变化。

A型血的遗传规律与特殊现象

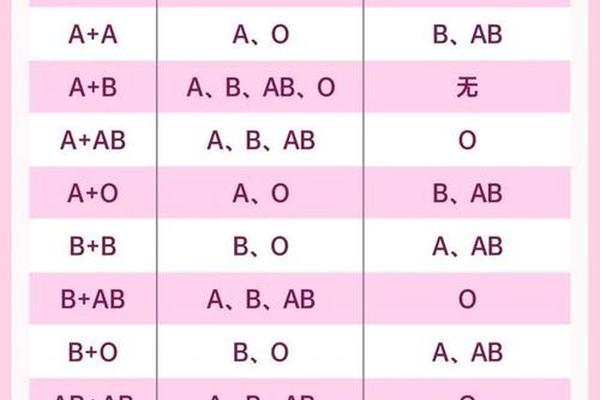

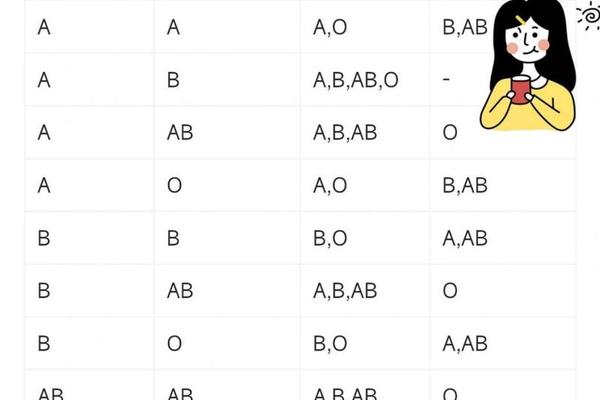

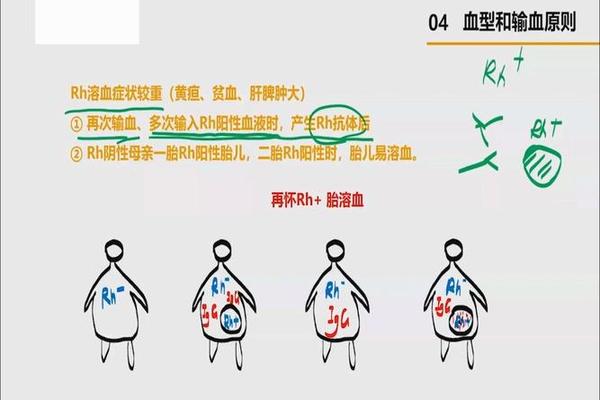

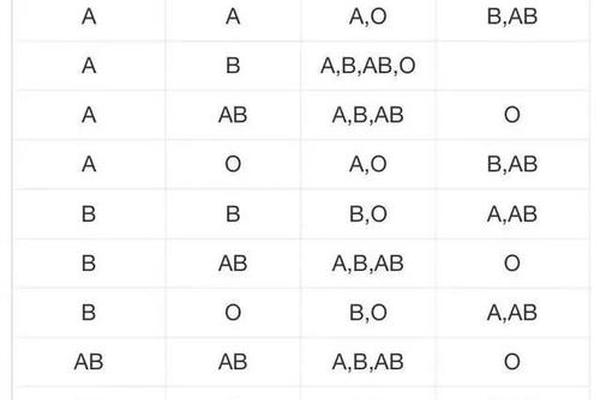

根据孟德尔遗传定律,A型血的遗传模式表现为显性性状。当父母携带IAi(A型)或IAIA(纯合A型)基因组合时,子女必然呈现A型;若父母一方为AB型,另一方为O型,则子女可能出现A型或B型。然而生物学世界总存在例外:1952年发现的孟买血型(hh型)个体,即便携带IA基因,由于缺乏H抗原前体,其红细胞表面无法形成A抗原,在常规检测中易被误判为O型。

另一特殊案例是顺式AB型遗传现象,即IA和IB基因位于同一条染色体。这类AB型父母与O型配偶可能诞下AB型子女,打破了传统血型遗传表的预测。这些例外提示,临床亲子鉴定需结合基因检测而非单纯依赖血型表型。统计数据显示,中国A型血人群占比约27.5%,在长江流域尤为集中,这种地理分布可能与古代民族迁徙和自然选择压力相关。

A型血与疾病易感性的关联

流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的显著相关性。台湾一项针对33万人的队列研究发现,A型血人群胃癌发病风险较O型血增加20%,可能与其更易感染幽门螺杆菌有关。机制研究表明,A抗原与某些病原体表面蛋白存在分子模拟现象,如新冠病毒刺突蛋白与A抗原的相似性,可能增强病毒入侵效率。

在心血管领域,A型血人群的血浆纤维蛋白原水平和血小板聚集活性较高,导致血栓形成风险较O型血增加11%。这种促凝倾向可能与A抗原影响血管内皮功能有关。但矛盾的是,A型血女性妊娠高血压发生率却低于O型,提示血型与疾病的关联存在组织特异性。

社会认知与文化建构中的A型血

日本学者古川竹二于1927年提出的"血型性格说",将A型血描述为谨慎、完美主义的代表,这种文化建构深刻影响着东亚社会的婚恋观与职场评价。尽管缺乏科学依据,问卷调查显示38%的中国雇主在招聘时会隐性参考血型信息。这种社会认知甚至催生了"血型饮食疗法"等伪科学产业,声称A型血人群应多食素食。

从人类学视角看,A型血在农耕文明中的高频率(欧洲约43%)可能与其对天花等传染病的抵抗力相关。基因考古研究发现,新石器时代农业革命后,A型基因频率在欧洲出现爆发式增长,暗示其与谷物为主的饮食结构存在协同进化。

A型血作为人类重要的遗传标记,其生物学特性深刻影响着个体健康、疾病易感性乃至社会文化认知。现有研究已建立ABO血型与胃癌、心血管疾病的流行病学关联,但分子机制仍待阐明。未来研究可聚焦于:①血型抗原与病原体相互作用的结构生物学解析;②基因-环境交互作用对疾病易感性的调控网络;③血型在精准医学中的应用场景拓展,如个性化抗癌疗法设计。

建议临床工作者在重视血型医学价值的警惕血型决定论的社会偏见。公众需以科学态度看待血型与健康的关系,通过定期体检和生活方式干预,弱化遗传因素的不利影响。正如诺贝尔奖得主兰德斯坦纳所言:"血型是生命的密码,但解码者永远是人类永不止息的科学探索。