A型血被称为“危险血”的核心原因之一,源于其与心血管疾病的显著关联。多项研究表明,A型血人群的总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平普遍偏高,而LDL-C是动脉粥样硬化的关键诱因。例如,中国阜外心血管病医院的研究发现,A型血人群的冠心病检出率高达57.1%,显著高于非A型血人群的47.3%。这种差异可能源于ABO基因与胆固醇代谢基因的遗传关联——A型血个体对胆固醇的吸收率更高,导致血管壁脂质沉积风险增加。

A型血人群的凝血功能异常进一步加剧了心血管风险。研究显示,A型血中von Willebrand因子(vWF)的水平较其他血型高约25%,这种蛋白质会促进血小板聚集和血栓形成。上海交通大学的研究团队通过分析60万人的数据发现,A型血在60岁前突发心梗的风险比其他血型高出16%,而vWF的过度活跃被认为是关键机制之一。这些生物学特征使得A型血人群即使在没有明显症状时,也可能因潜在的血管病变而面临更高的健康威胁。

二、中风风险的遗传与生理机制

中风作为全球第二大死因,其发病风险与血型的关联在近年引发广泛关注。2024年一项涵盖60万人的研究揭示,A型血人群的中风发病率显著高于其他血型,尤其在亚洲人群中更为明显。这种风险的增加可能与A型血特有的凝血倾向和炎症反应有关。

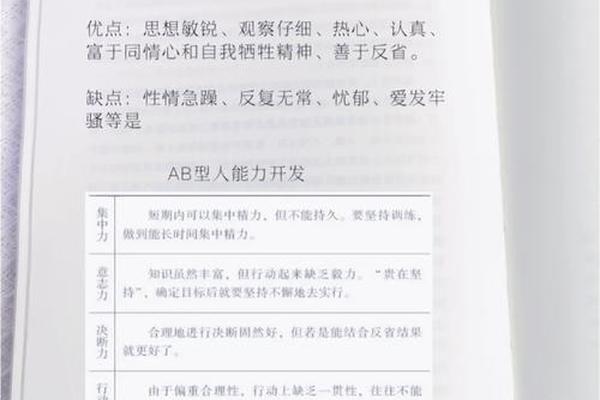

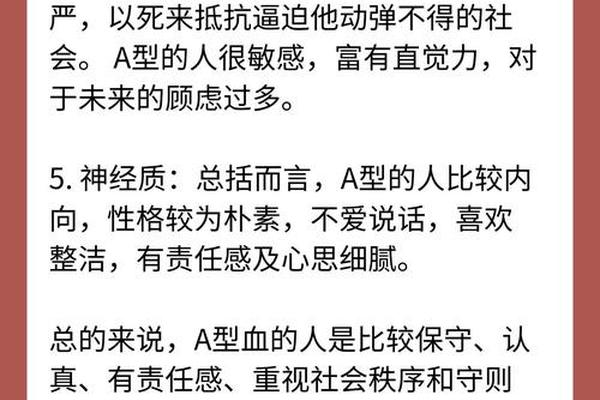

从遗传学角度看,A型血携带的ABO基因与血管内皮功能存在直接联系。研究发现,A型血的红细胞表面A抗原会激活单核细胞和巨噬细胞,释放促炎因子,导致血管内皮损伤。这种慢性炎症状态不仅加速动脉硬化,还增加了脑动脉血栓形成的概率。A型血个体对精神压力的敏感性更高,长期焦虑可能通过交感神经兴奋进一步升高血压,形成恶性循环。

生理机制方面,A型血的血液黏稠度普遍偏高。荷兰学者通过队列研究发现,A型血人群的红细胞聚集性更强,微循环阻力更大,这在脑部毛细血管网络中尤为危险。当这种生理特性叠加高血压或糖尿病等危险因素时,中风风险将呈指数级上升。

三、癌症易感性:从胃癌到免疫逃逸

在癌症领域,A型血的“危险”标签同样显著。台湾一项针对33万人的队列研究表明,A型血人群的胃癌发病率比O型血高20%,其机制与幽门螺杆菌感染的免疫应答异常密切相关。A型抗原可作为幽门螺杆菌的天然受体,促进细菌定植并引发持续胃黏膜炎症,最终导致肠化生和癌变。

更值得注意的是,A型血在肿瘤免疫微环境中可能处于劣势。日本学者发现,A型抗原会抑制自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,削弱机体对癌细胞的免疫监视功能。这种免疫逃逸机制在乳腺癌和卵巢癌中尤为突出,临床数据显示,A型血患者的5年生存率较其他血型低5%-8%。

四、感染性疾病中的脆弱性

COVID-19大流行期间,血型与病毒感染的关系首次进入公众视野。武汉金银潭医院对1775名患者的分析显示,A型血人群感染新冠病毒的风险比O型血高45%,且重症转化率更高。这种差异源于A抗原与病毒刺突蛋白的结构相似性——病毒可能利用A抗原作为侵入细胞的“桥梁”,从而提升感染效率。

在细菌感染方面,A型血也表现出独特脆弱性。例如,霍乱弧菌的毒素能特异性识别A型抗原,导致更严重的腹泻和电解质紊乱;疟原虫感染红细胞时,A型血个体的寄生虫载量通常比O型血高30%。这些发现提示,血型抗原不仅是免疫识别的标记,更是病原体进化的“靶点”。

综合来看,A型血的“危险”特质源于多层次的生物学机制:从心血管系统的凝血亢进,到肿瘤微环境的免疫抑制;从感染性疾病的高易感性,到慢性炎症的持续催化。这些风险并非绝对,而是与遗传背景、环境暴露和生活方式共同作用的结果。

对于A型血人群,建议采取针对性健康管理策略:定期监测血脂和凝血功能(每6个月一次),优先接种流感疫苗和幽门螺杆菌筛查,并通过地中海饮食(富含Omega-3脂肪酸)降低炎症水平。未来研究需进一步探索ABO基因与其他疾病通路的交互作用,并开发基于血型的个性化预防方案,例如利用基因编辑技术调控vWF表达,或设计针对A抗原的免疫增强疗法。血型不应成为健康焦虑的源头,而是个体化医学的重要路标。