A型血的分布概率与AB阴性血的“熊猫血”之谜

在人类复杂的血型系统中,ABO与Rh血型的组合构成了个体独特的生命密码。中国作为人口大国,血型分布呈现出鲜明的地域特征:A型血以28%的比例位居第二,而AB型血仅占7%,成为最稀有的ABO血型。公众常将“稀有血型”与“AB型”混淆,甚至误认为AB阴性血是“熊猫血”。实际上,“熊猫血”特指Rh阴性血型,其在中国汉族中占比不足0.5%。本文将从血型分布、遗传机制、健康影响及社会意义等多角度,剖析A型血的概率特征与AB阴性血的。

一、A型血的地域分布与遗传特征

地理差异显著,长江流域比例最高

根据全国献血机构统计,A型血在中国整体占比28%,但不同地区差异显著。例如,长江流域的湖南省A型血比例高达35.07%,而华南地区的广东省仅25.02%。这种分布可能与历史上的族群迁徙有关:北方游牧民族基因中B型血比例较高,而长江流域的农耕文明更倾向于A型血。基因漂变和自然选择也可能影响血型分布,例如A型血人群对某些疾病的易感性可能与环境适应性相关。

遗传规律与族群融合

血型的遗传遵循孟德尔定律,A型血由显性基因A与隐性基因O组合决定。研究发现,中国汉族中A型血的高比例可能与古代中原族群的基因稳定性有关。随着历史上多次民族融合,如元朝蒙古族南下,B型血基因的引入导致北方地区B型血比例上升,而A型血在南方保留更完整。这种基因流动的痕迹至今仍体现在华北与华南的血型差异中。

二、AB阴性血的“熊猫血”身份辨析

Rh系统的决定性作用

所谓“熊猫血”,并非由ABO系统中的AB型决定,而是取决于Rh血型系统中的D抗原缺失。Rh阴性血在汉族中仅占0.2%-0.5%,远低于白种人的15%。AB型Rh阴性血则是稀有中的稀有,全国占比不足万分之三。例如,一名AB型Rh阴性患者需输血时,相容供者可能仅存在于百万分之一的人群中,这解释了临床中“熊猫血”告急的常态。

命名误区与公众认知

公众常误将“AB型”与“熊猫血”直接关联,实则二者分属不同血型系统。AB型是ABO系统的末端类型,而“熊猫血”是Rh系统的阴性表型。例如,A型Rh阴性、B型Rh阴性等均属“熊猫血”范畴。这种混淆可能导致献血宣传的偏差,例如AB型Rh阳性者误认为自己属于稀有血型,而忽视Rh阴性筛查的重要性。

三、血型与健康风险的关联性

A型血的疾病易感性

研究表明,A型血人群患胃癌的风险比其他血型高18%,中风风险增加16%。这可能与A抗原的糖脂结构有关:某些病原体(如幽门螺杆菌)的抗原与A型糖蛋白相似,导致免疫系统识别偏差。A型血的凝血因子Ⅷ水平较高,可能增加血栓风险。这些发现提示A型血人群需加强消化系统疾病筛查。

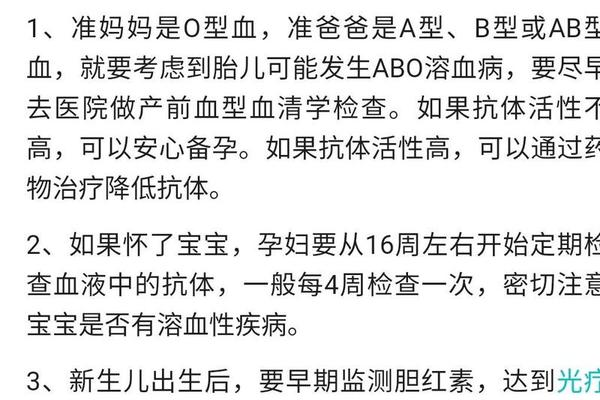

AB阴性血的临床困境

AB阴性血患者面临双重挑战:AB型本身仅占7%,Rh阴性又需额外匹配,导致供血链极其脆弱。例如,一名AB阴性孕妇若发生产后大出血,血库可能需跨省调配冰冻红细胞,而解冻过程耗时长达4小时。更严峻的是,AB阴性血患者若产生抗-D抗体,未来输血相容性将进一步降低。

四、稀有血型的社会保护机制

冰冻红细胞技术与应急库建设

为应对稀有血型危机,中国血站采用甘油冷冻技术保存Rh阴性血,有效期可达10年。例如,广东省血液中心建立的“熊猫血”冰冻库,已成功为多名AB阴性患者提供紧急用血。这种技术成本高昂(每单位处理费超千元),且需严格的质量监控。

献血者网络与基因数据库

建立Rh阴性献血者档案至关重要。上海血液中心通过区块链技术,将5000余名“熊猫血”志愿者信息联网,实现30分钟内响应求救。未来,基因测序技术的普及可能推动稀有血型基因库建设,通过预测D抗原变异类型(如亚洲型DEL),提前识别潜在供者。

A型血的地域分布折射出中国族群融合的历史脉络,而AB阴性血的“熊猫血”身份凸显了Rh系统的复杂性。纠正公众对“AB型=熊猫血”的误解,需加强血型科普教育;针对A型血的健康风险,建议推广个性化预防医学。未来研究可深入探索血型基因与环境互作的分子机制,例如A型抗原在病原体进化中的选择压力。对于稀有血型保护,亟需通过立法将“熊猫血”筛查纳入婚检与孕检,并利用人工智能优化血源匹配效率。唯有科学与社会的双重努力,方能破解血型密码中的生命难题。

参考文献: