A血型凝集试验属于ABO血型鉴定的一部分,其核心是检测红细胞表面是否存在A抗原。当抗A抗体(抗A血清)与含有A抗原的红细胞结合时,会引发抗原-抗体反应,形成肉眼可见的凝集现象。这一过程基于以下原理:

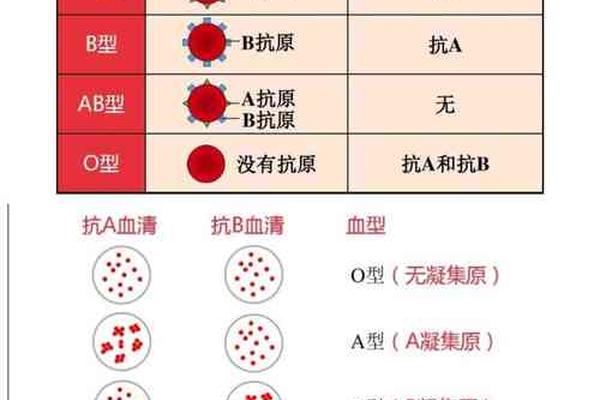

1. 抗原-抗体特异性结合:A型红细胞的表面携带A抗原,与抗A血清中的IgM类抗体结合后,通过桥联作用形成凝集块。

2. 电解质的作用:生理盐水中的电解质可中和红细胞表面的负电荷,促进抗原-抗体复合物的聚集。

常用方法:

玻片法:将抗A血清与待检红细胞悬液混合于玻片上,轻摇后观察凝集现象。此方法操作简便,适用于快速筛查,但对弱抗原(如A亚型)敏感性较低。

试管法:将抗A血清与红细胞悬液在试管中混合后离心,通过离心力加速凝集反应,结果更灵敏且适合检测抗体效价较低的样本。

二、血型实验凝集反应的类型与应用

凝集反应是血型鉴定的基础技术,主要分为两类:

1. 直接凝集反应:

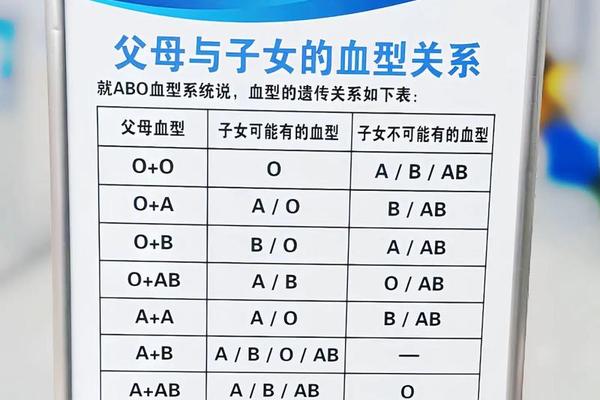

正向定型:使用已知抗体(如抗A、抗B血清)检测未知红细胞抗原,直接判断血型(如A型、B型等)。

反向定型:使用已知标准红细胞(如A型、B型红细胞)检测血清中的抗体,验证正向定型结果的准确性。

应用:ABO血型鉴定、交叉配血试验、细菌分型鉴定等。

2. 间接凝集反应:

将可溶性抗原(如病毒蛋白)吸附于载体颗粒(如乳胶微球),再与相应抗体反应形成凝集。此方法灵敏度更高,常用于检测微量抗体或复杂样本。

三、实验步骤与结果判读(以A血型检测为例)

1. 玻片法步骤:

在标记为“A”的玻片区域滴加抗A血清。

加入待检者的红细胞悬液,混匀后静置5-10分钟。

肉眼或低倍显微镜下观察:若出现颗粒状凝集块为阳性(A型),否则为阴性(非A型)。

2. 试管法步骤:

将抗A血清与红细胞悬液加入试管,离心后轻摇观察凝集。

凝集强度分为4级(+++至-),以明显凝集(++)为阳性判定标准。

结果示例:

A型血:仅与抗A血清凝集。

O型血:与抗A、抗B血清均不凝集。

四、注意事项与误差控制

1. 样本处理:

红细胞悬液需新鲜配制,避免溶血或污染。

血清需平衡至室温使用,避免冷凝集现象干扰。

2. 操作规范:

玻片法需保证反应时间≥10分钟,避免假阴性。

试管法需标准化离心参数(如1000 rpm×1分钟)以提高准确性。

3. 特殊人群:

新生儿(6个月内)及免疫缺陷患者可能出现抗体效价不足,需结合反向定型。

五、临床意义与拓展技术

1. 临床意义:

输血安全:避免ABO血型不合导致的溶血反应。

器官移植:供体与受体的ABO相容性直接影响移植成功率。

2. 现代技术发展:

流式细胞术:通过荧光标记抗体实现高灵敏度血型亚型检测。

微柱凝胶法:利用凝胶介质分离凝集与非凝集红细胞,结果更可靠。

A血型凝集试验通过抗原-抗体特异性反应实现血型鉴定,是临床输血和器官移植的基础。传统方法如玻片法和试管法仍广泛应用,而新技术(如流式细胞术)则提高了检测精度。实验需严格遵循操作规范,并结合正反向定型确保结果准确性。