在生育过程中,血型遗传与新生儿健康始终是准父母关注的焦点。当母亲为O型血、父亲为A型血时,孩子的血型可能性与溶血风险成为家庭需要深入了解的课题。本文将从血型遗传规律、溶血机制、产前检查及临床干预等多个维度,系统分析这一问题的科学本质与应对策略。

血型遗传的生物学基础

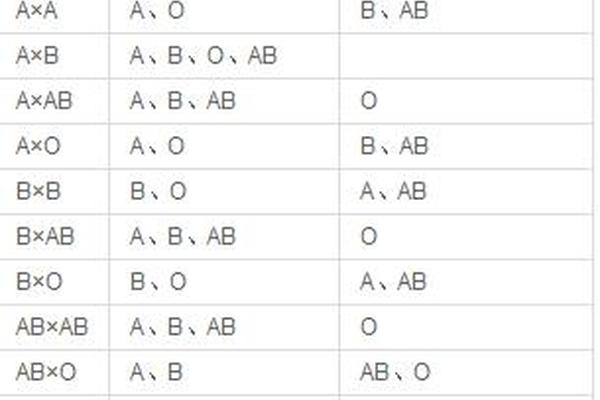

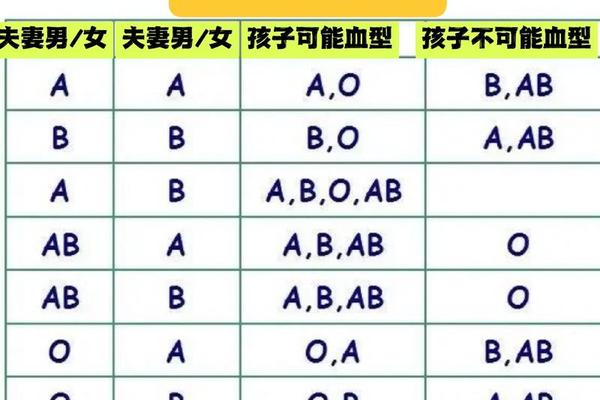

根据ABO血型系统的显隐性遗传规律,O型血的基因型为OO,而A型血则可能携带AA或AO两种基因型。当O型血母亲(OO)与A型血父亲(AA或AO)生育时,孩子的血型取决于父母各贡献的一个等位基因。若父亲为纯合型AA,孩子将获得母亲的O基因与父亲的A基因,表现为AO基因型,即A型血;若父亲为杂合型AO,孩子有50%概率获得A或O基因,最终呈现A型(AO)或O型(OO)。

这一遗传过程排除了孩子出现B型或AB型血的可能性,因为O型血个体仅携带隐性O基因,无法传递A或B之外的抗原。临床案例研究显示,O型与A型父母的子女中,约75%为A型血,25%为O型血,该比例与父亲基因型是否为纯合密切相关。

ABO溶血的发生机制

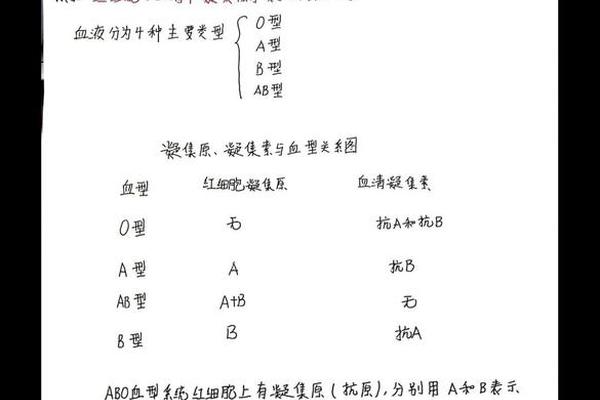

当O型血母亲怀有A型血胎儿时,母婴ABO血型不合可能引发溶血风险。母体血液中天然存在的抗A抗体(IgG型)可通过胎盘进入胎儿体内,与胎儿红细胞表面的A抗原结合,导致红细胞破裂。这种现象称为新生儿ABO溶血病,其严重程度与抗体效价及胎儿红细胞抗原表达强度相关。

值得注意的是,ABO溶血的发生率约为2%-2.5%,但临床症状通常较Rh溶血轻微。这与抗A抗体的分子特性有关:IgG抗体主要攻击游离抗原而非完整红细胞,且胎儿红细胞表面的A抗原发育不完全,抗原结合位点较少。临床数据显示,仅有0.6%的ABO血型不合妊娠会发展为需要治疗的中重度溶血。

产前检查与风险评估

对于O型血孕妇,规范的产前检查可有效评估溶血风险。孕16周起建议进行抗体效价检测,若抗A效价≥1:64,提示溶血风险升高,需动态监测。值得注意的是,抗体效价并非线性相关风险指标,还需结合超声检查评估胎儿贫血、水肿等继发症状。

基因检测技术的发展为精准预测提供了新手段。通过检测孕妇血液中胎儿游离DNA,可在孕早期确定胎儿血型,灵敏度达98%以上。2019年报道的方先生家庭案例中,正是通过基因测序发现母亲的ABw亚型突变基因,解释了O型父亲与A型母亲生育B型孩子的特殊现象,这提示常规血清学检测存在局限性,高危人群需结合基因检测。

临床干预与治疗策略

对于确诊ABO溶血风险的孕妇,临床管理方案包括:孕28周起口服茵栀黄等中药制剂降低胆红素水平;严重病例可采用血浆置换术清除母体抗体。产后新生儿若出现黄疸,首选蓝光治疗,其通过异构化胆红素分子促进排泄,有效率超过90%。

在极端情况下(如血红蛋白<80g/L或胆红素>342μmol/L),换血治疗成为挽救生命的必要手段。2018年澳大利亚的临床研究显示,采用O型洗涤红细胞与AB型血浆的混合血液进行换血,可最大限度减少二次免疫反应。预防性Rh免疫球蛋白的应用经验也为ABO溶血管理提供启示,未来或可通过研发抗A/B特异性免疫球蛋白阻断抗体传递。

社会认知与健康管理

公众对血型遗传存在普遍误解,如认为父母血型不合必然导致溶血,或误将亲子血型不符等同于非生物学亲子关系。加强科普教育至关重要,医疗机构可通过产前门诊、新媒体平台等渠道,传播血型系统的复杂性与基因突变的可能性。建议将血型基因检测纳入孕前检查项目,尤其针对有反复流产史或不良孕产史的家庭。

未来研究应聚焦于三方面:开发非侵入性胎儿血型检测技术,完善ABO溶血严重程度的预测模型,以及探索基因编辑技术在血型抗原修饰中的应用。建立区域性稀有血型数据库,可为突发性溶血病例提供快速血源支持。

总结

O型与A型血夫妻的子女血型遵循显隐性遗传规律,仅可能为A型或O型。ABO溶血的发生受多重因素调控,现代医学通过产前筛查、动态监测及分级诊疗体系已能有效管理相关风险。准父母应理性认知血型遗传的复杂性,积极配合产检,同时关注基因检测等新技术应用。随着精准医学发展,未来有望实现溶血风险的个体化预测与靶向干预,为新生儿健康提供更强保障。