血液安全是临床医学的核心议题之一,而ABO血型系统的发现彻底改变了人类对输血的认知。自1901年卡尔·兰德斯坦纳揭示血型奥秘以来,输血原则逐渐从盲目的动物实验走向科学化。在众多血型中,A型血作为全球约30%人群的血液特征,其输血规则既遵循普遍规律,又存在特殊情境下的变通可能。本文将深入探讨A型血输血的适配原则、特殊情况处理及现代输血技术的发展。

ABO血型系统的输血原则

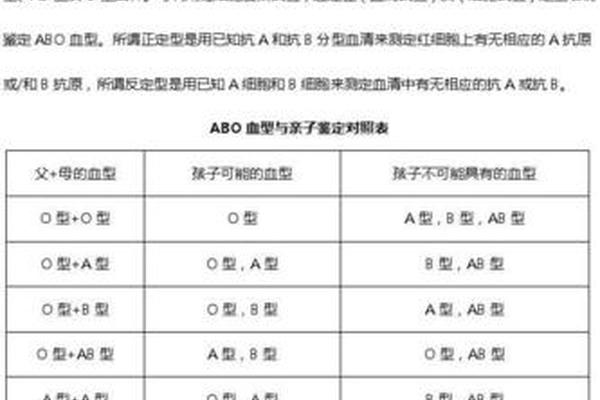

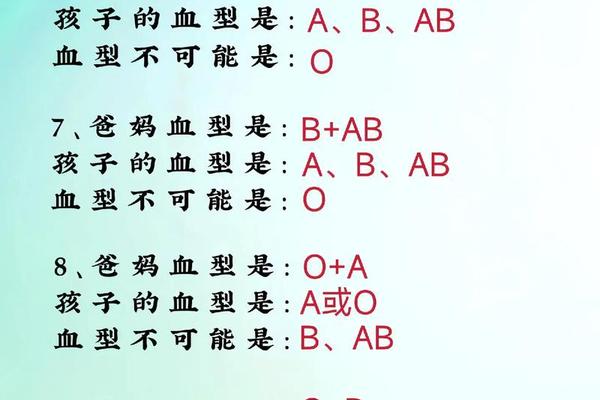

ABO血型系统的核心在于抗原-抗体反应机制。A型血红细胞表面携带A抗原,血浆中天然存在抗B抗体。这种生物学特性决定了输血的基本规则:理想状态下应实施同型输血。临床数据显示,同型输血可将溶血反应风险降低至0.003%以下。

在常规医疗场景中,A型受血者应优先接受A型全血或成分血。但当面临急性大出血等紧急情况时,输血策略需要灵活调整。研究证实,O型洗涤红细胞因其缺乏A、B抗原的特性,可作为A型患者的应急替代选择,但需严格控制输注量在400ml以内,且必须进行交叉配血试验。这种策略在战地医疗和灾害救援中已挽救了无数生命。

Rh血型的协同影响

Rh血型系统与ABO系统的协同作用常被忽视却至关重要。我国汉族人群中Rh阴性比例不足0.3%,这使得Rh阴性A型血的输血面临双重挑战。最新指南强调,Rh阴性患者应尽可能输注同型血液,在生命垂危时可接受Rh阳性血液,但会因此产生抗D抗体,影响未来妊娠和输血。

针对育龄期女性,输血策略需要特别谨慎。临床案例显示,Rh阴性A型血孕妇若误输Rh阳性血,新生儿溶血病发生率将上升至85%。血库对Rh阴性血液实行分级管理制度,建立区域性稀有血型互助网络已成为现代输血医学的重要发展方向。

成分输血的精细化应用

现代输血已从全血输注发展为精准的成分输血时代。对于A型患者,悬浮红细胞适用于急性失血,洗涤红细胞则能有效避免血浆蛋白引起的过敏反应。值得注意的是,每单位红细胞悬液可使血红蛋白提升约10g/L,这种量化关系为临床决策提供了科学依据。

在凝血功能障碍的处理中,新鲜冰冻血浆与冷沉淀的应用需要严格把握指征。研究证实,A型患者输注AB型血浆虽无ABO禁忌,但存在约7%的轻度溶血风险。血小板输注则需注意HLA配型,反复输注引发的同种免疫反应可使30%患者出现输注无效。

特殊情境下的输血挑战

A亚型的鉴定是输血安全的重要课题。最新分子生物学研究揭示,A307、Ael等亚型因抗原表达微弱,常规血清学检测误判率高达38%。这类患者输血前需进行吸收放散试验和基因测序,采用单克隆抗体与多克隆抗体联合检测方案,确保血型判读准确性。

自体输血技术在产科领域的应用展现独特优势。前瞻性研究显示,A型血孕妇在择期剖宫产前实施自体储血,可使异体输血需求降低72%。这种策略不仅规避了血型相容性问题,更显著降低了输血传播疾病的风险,特别适用于存在不规则抗体的特殊病例。

输血安全的技术革新

微流控技术的突破为床旁血型检测带来革命。新型纸基微流控芯片可在3分钟内完成ABO/Rh血型鉴定,准确率达99.7%,特别适用于院前急救场景。基因分型技术则突破了血清学局限,能准确识别ABOcis-AB01等稀有基因型,为精准输血提供分子层面的保障。

人工智能在输血管理中的应用正在改变传统模式。机器学习算法通过分析十万例输血数据,可预测97%的输血不良反应,并使血液利用率提升15%。这些技术进步推动着输血医学向智能化、个体化方向发展。

A型血的输血实践充分体现了精准医学的内涵。从同型输血到成分输注,从血清学到分子诊断,每个进步都凝结着医学智慧的结晶。未来发展方向应包括:建立全国性稀有血型动态数据库、开发通用型人工血液、完善输血后免疫监测体系。建议临床工作者在恪守输血原则的关注技术创新,将基因编辑、纳米材料等前沿科技融入输血实践,持续提升血液安全边际。