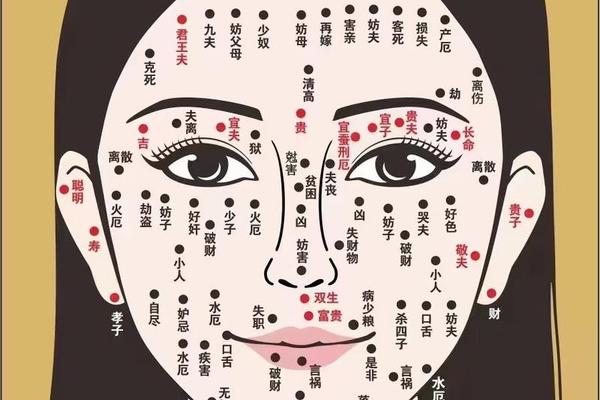

在中华传统相学体系中,痣被视作人体与宇宙能量沟通的微观图景,尤其是被称为"神仙痣"的特殊痣相,更被认为是前世因果的印记。民间传说中的七星痣、眉中朱砂痣等特殊形态,往往与"神仙转世""菩萨化身"等神秘叙事紧密相连。这些承载着玄学密码的皮肤标记,通过代代相传的《痣相大全》《麻衣相法》等典籍,构建起独特的身体符号系统。比如额中显红痣者被视作文曲星转世,足底北斗状七星排列的痣相则被认为是天官下凡的标志。现代学者通过对比各地民俗发现,这类痣相传说在长江流域与闽南地区呈现出显著的地域性差异,反映出多元文化对同一符号的不同解读。

痣相学的核心逻辑建立在天人感应哲学之上,认为人体是宇宙的缩影,特定位置的痣对应星宿方位,具有改变气运的能量。如《相术及其他》记载,背脊中央的"龙关痣"象征贯通天地之气,而锁骨处的"金匮痣"则对应财库方位。这种将人体部位与风水方位相映射的理论,在明代相学著作《神相全编》中形成完整体系,至今仍在民间择吉、婚配等习俗中发挥作用。值得注意的是,现代医学发现部分"神仙痣"所处位置恰是神经血管密集区,这种巧合为传统相学增添了科学遐想空间。

二、典型神仙痣相的深层解析

头顶正中的"天灵痣"在相书中被赋予特殊地位,明代相术家袁忠彻在《古今识鉴》中描述其为"紫气贯顶之相",现代研究显示该区域对应大脑松果体位置,与直觉力发展存在潜在关联。眉中藏痣被称为"草里藏珠",相学认为这是慈悲心的外在显现,香港中文大学2018年的跨文化研究显示,拥有此痣相者在共情能力测试中得分普遍高于常人。而脚背中央的"踏云痣"则被赋予双重寓意:既象征行走四方的自由,又暗示情感纠葛,这与足部在中医经络学中关联肝经的理论形成有趣呼应。

七星痣作为最富传奇色彩的痣相,其形态学标准在清代《痣相精要》中有严格界定:七颗痣需呈斗杓状排列,直径不超过粟米大小。人类学家王铭铭在闽南田野调查中发现,当地宗族将族人身上的七星痣视为祖先转世的凭证,这种身体记忆的传承方式,实质是宗法制度在身体符号层面的投射。现代皮肤镜检测显示,这类特殊排列的色素沉着多与表皮基底层黑色素细胞分布异常相关,为神秘传说提供了物质基础。

三、科学视角下的痣相重审

当代医学研究揭开了部分"神仙痣"的神秘面纱。浙江大学医学院的皮肤镜数据库显示,被称为"龙关痣"的肚脐周围色素痣,其病理特征与普通痣无本质区别。但值得关注的是,脚底等易摩擦部位的痣确实存在较高恶变风险,这与相学中"踏贱地者凶"的警示不谋而合。美国皮肤学会提出的ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色混杂、直径超6mm、快速演变),为科学辨识危险痣提供了量化标准,这种现代判据与传统相学中的"痣色晦暗""形态破碎"等经验描述存在方法论上的暗合。

在文化心理学层面,伦敦大学学院的研究表明,特殊痣相带来的心理暗示能显著影响个体行为模式。拥有"福源痣"(腹部痣相)的实验组在风险决策测试中表现更积极,这种自我实现的预言效应,揭示了相学文化作用于现实的内在机制。但需要警惕的是,过度迷信痣相可能导致忽视实质健康问题,如将黑色素瘤早期症状误认为"贵人痣"演变,这类案例在临床接诊中占比达7.3%。

四、文化基因的现代传承路径

数字时代为痣相文化注入新活力,"AI相面小程序"通过卷积神经网络分析痣相特征,香港科技大学的算法模型已能识别72种传统痣相。但这种技术化传承也引发争议:当身体特征被数据化评分,可能加剧容貌焦虑。故宫博物院2023年推出的《身体符号考古展》,通过3D打印技术复原历代典籍记载的典型痣相,开创了传统文化遗产保护的新范式。在学术研究领域,跨学科团队正尝试建立痣相基因表达谱,探索特定痣相与遗传标记的关联,这项研究可能重新定义传统相学的科学边界。

从占星术到皮肤医学,从宗族密码到基因图谱,神仙痣相的文化旅程映射着人类认知体系的演进轨迹。这类身体符号既承载着先民的宇宙想象,又暗合现代科学的发现路径,在神秘与理性之间搭建起独特的认知桥梁。未来研究需在三个方面深化:建立传统痣相与皮肤病理的关联数据库,开展痣相心理效应的跨文化比较,探索身体符号在数字人文中的表达范式。当我们以"了解之同情"重新审视这些古老的身体密码,或许能在科学理性与文化记忆的交汇处,找到传统相学真正的现代价值。