在传统文化与科学认知交织的现代社会中,"点痣"这一行为承载着多重意涵。有人视其为改善容貌的美容手段,有人则担忧祛除面部痣相会破坏命理格局,尤其是对婚姻缘分与人生运势的影响。从玄学层面的痣相关系到医学角度的皮肤健康,从文化心理的集体记忆到个体选择的理性判断,围绕点痣的讨论折射出传统智慧与现代思维的碰撞。

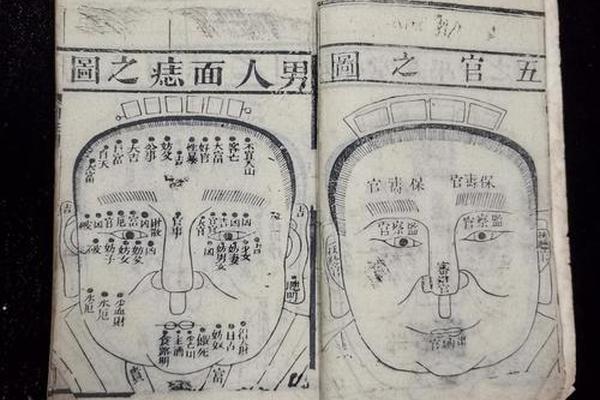

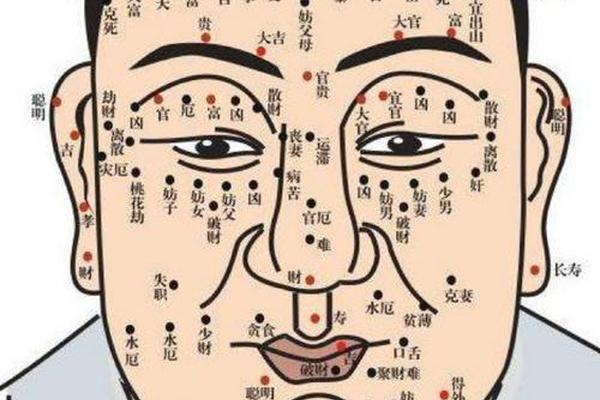

痣相学的传统解读

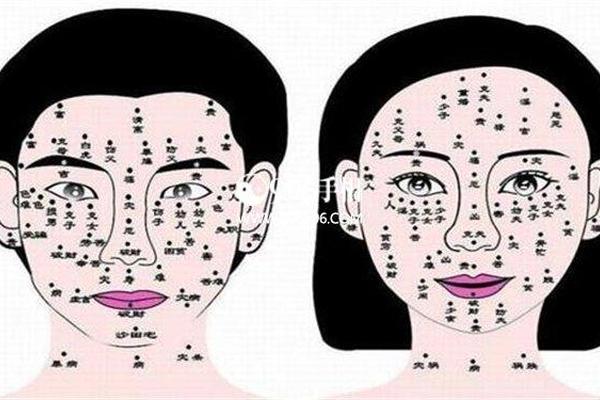

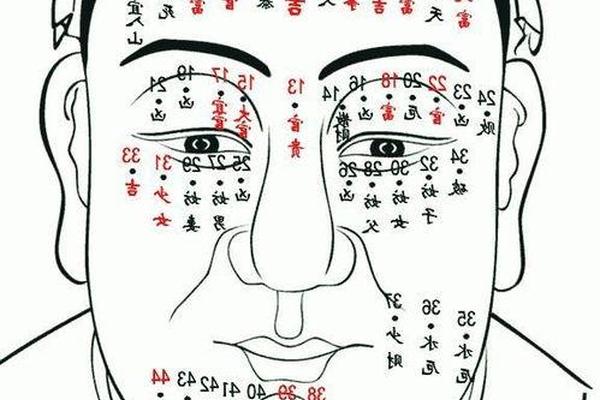

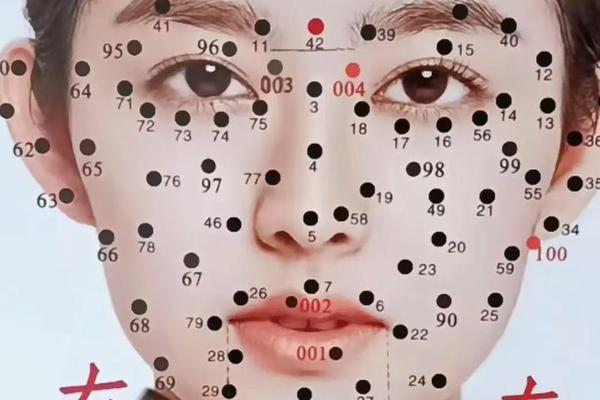

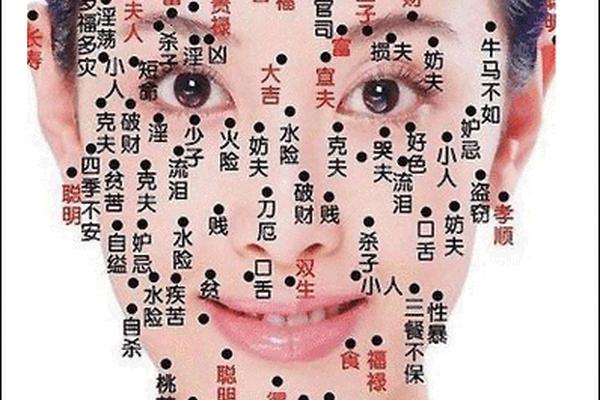

在东方面相学体系中,面部特定位置的痣被赋予特殊象征意义。古籍《麻衣相法》早有记载,夫妻宫(眼尾至发际区域)的痣相与婚姻质量密切相关。研究显示,位于鱼尾纹处的痣被认为容易引发感情波折,其形成机理被解释为"小脑内分泌失调导致行为失控"。现代面相学者进一步提出,此类痣相会削弱个体对亲密关系的把控力,增加婚恋关系中的不稳定因素。

鼻部痣相在传统命理中具有双重象征。鼻梁痣可能影响中年事业运,而鼻翼痣则与财库破损相关联。值得注意的是,女性鼻翼痣还被认为与乳腺健康存在潜在关联,这种将生理特征与健康预警相结合的解读方式,体现了传统痣相学"形神合一"的观察逻辑。对于追求夫妻和睦者,相学建议优先处理眼尾、山根等关键部位的恶痣,但强调需通过调理身体根源来实现运势改善。

医学视角的辩证分析

现代医学将痣界定为黑色素细胞良性增生,其形成受遗传、内分泌等多重因素影响。临床数据显示,易受摩擦部位(如手掌、足底)的痣恶变风险较高,此类情况建议手术切除。对于直径超过5毫米、边缘不规则或颜色混杂的痣,医学界普遍主张采取病理检测,这与传统相学"恶痣"判断存在部分重叠。

在美容需求与健康风险的权衡中,医学界提出分级处理原则:影响功能的巨大痣建议切除,美观性小痣可考虑激光祛除,而稳定无变化的普通痣则无需干预。值得注意的是,反复刺激痣体可能诱发细胞变异,这与相学"强行点痣反招灾"的警示形成呼应。跨学科研究证实,科学祛痣不会改变基因编码,但可能通过心理暗示影响个体行为模式。

文化差异与心理机制

不同文化对痣的吉凶判定存在显著差异。在华南地区,下巴中央痣被视为财富象征;而北方相学则认为此类痣相主家宅不顺。这种地域性认知差异,源于古代农耕文明对水土特征的具象化表达。人类学研究揭示,将身体特征与命运关联的思维模式,本质上是对不确定性风险的符号化应对。

心理学实验证实"自我投射效应"在夫妻相形成中的关键作用。长期共同生活的伴侣会无意识模仿对方表情,导致面部肌肉运动轨迹趋同,这种生理性趋近可能被误读为"痣相改变缘分"。功能性磁共振成像研究显示,观察配偶面部特征时,大脑镜像神经元系统的激活程度与婚姻满意度呈正相关,这为"面相影响情感"提供了神经科学解释。

现代社会的理性抉择

在医疗美容高度发达的今天,点痣决策应建立多维评估体系。首要原则是区分医学必要与审美需求:对于有恶变风险的痣,应及时进行病理检查;单纯影响美观的痣,则需考量个人心理承受力与社会文化环境。广州某三甲医院数据显示,35%的祛痣求诊者同时咨询过命理师,这种"医学-玄学"双重咨询模式反映出现代人的认知复杂性。

从社会心理学角度观察,祛痣行为可能产生"认知重构效应"。个案研究显示,祛除被传统相学判定为"克夫痣"的女性,其婚姻焦虑指数平均下降27%,但离婚率并无统计学差异。这说明心理暗示对主观感受的影响大于实际命运走向,符合积极心理学"认知重塑命运"的理论框架。

在传统命理与现代科学的对话中,点痣对夫妻缘分的影响呈现出多维图景。面相学揭示的文化记忆、医学提供的风险预警、心理学阐释的认知机制,共同构成决策参考系。对于当代人而言,理性选择应建立在健康评估、文化认知与个人价值的平衡之上。未来研究可深入探究特定痣相的生物标记物,以及文化认知对医美行为的量化影响,这将为传统痣相学提供科学化转型路径。在命运与选择的永恒命题中,点痣与否终究是对自我认知的一次郑重对话。